- 2025年2月16日

- イベント

奈良県の老人ホームで高齢者向けゲームの試遊会開催 Part1

奈良県の老人ホーム「エバーライフ」にてゲームゼミ3年生が作成したゲーム作品の試遊会を行いました。

ゼミの後期制作として、普段ゲームをやらない高齢者にも伝わるゲーム(及び玩具)を考え、高齢者との間に必要な対話をデザインしていきました。要は、説明されなくてもすぐに遊び方が分かるインターフェースを考えるということです。

ゲームは、面白いかどうかの前に何をすればいいのか理解できることが重要です。

昨今は説明文に頼るゲームが多く、また答えを示すことで盲目的にプレイヤーが誘導される類のものも少なくありません。

見て、理解して、触れて、反応があって、おもしろいと感じる。この感覚を再現するためのゲームコンセプトとシステム構築が今回の軸となります。

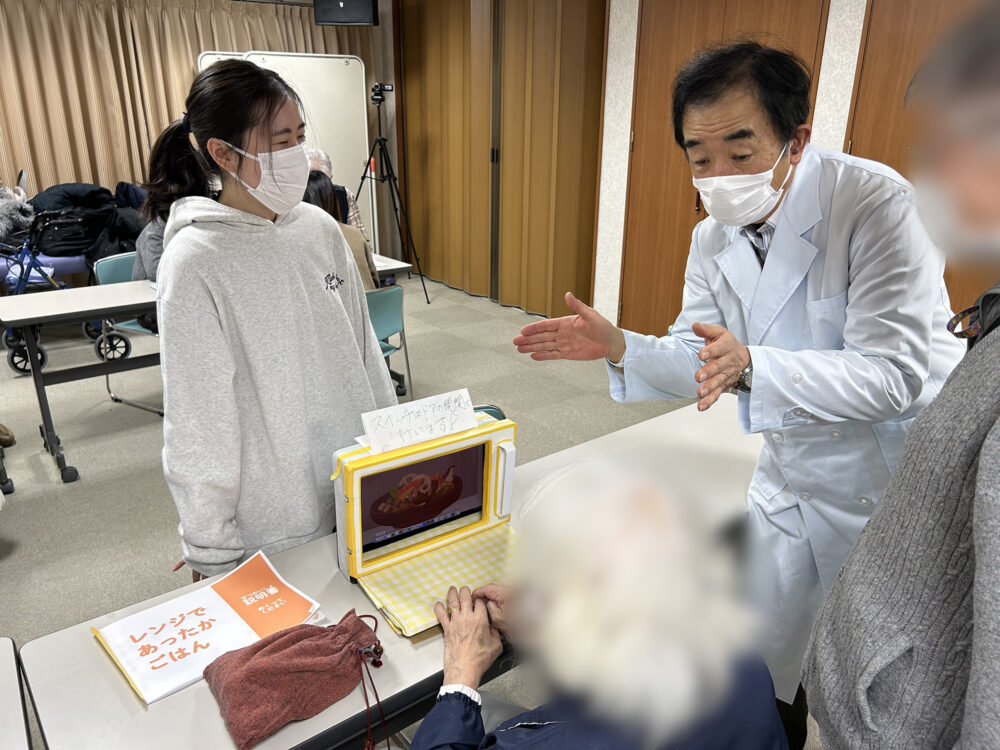

昨年に引き続き、奈良女子大学の犬伏先生にイベントのセットアップをしていただき、自らゲームの解説をしたり場を盛り上げたりと、熱心にサポートしていただきました。

今年出品した作品はデジタルゲームだけでなくアナログゲームも加わり、遊び手同士での対話デザインにも幅が出てきました。

例えばこの写真は、横田杏華さんの作品。

フェルトで作られた食材を弁当箱に詰めていくという遊びなのですが、このときまずお弁当を渡す相手を想像してもらい、何があれば喜んでもらえるのかを話しながら、気持ちを込めて並べていくことになります。横田さんがその人物像に対して色々質問をしていくとお互いの対話が盛り上がり、そこにいないはずのキャラクターが徐々に浮かび上がってきます。

そしてこの作品は平良夏海さんの作品。

要はカルタなのですが、一つの読み札に対して取り札が若者言葉と古い言葉の二種類があります。

例えば「かっこいい人のこと」に対し若者言葉で「イケメン」、そして古い言葉で「ハンサム」があります。ここで高齢者の方が「ハンサム」を取ると1点、「イケメン」を獲得したら2点というように、自分の世代の言葉ではない札を取ると高得点が得られます。孫と一緒にプレイすると微笑ましい対話が盛り上がりそうですね。

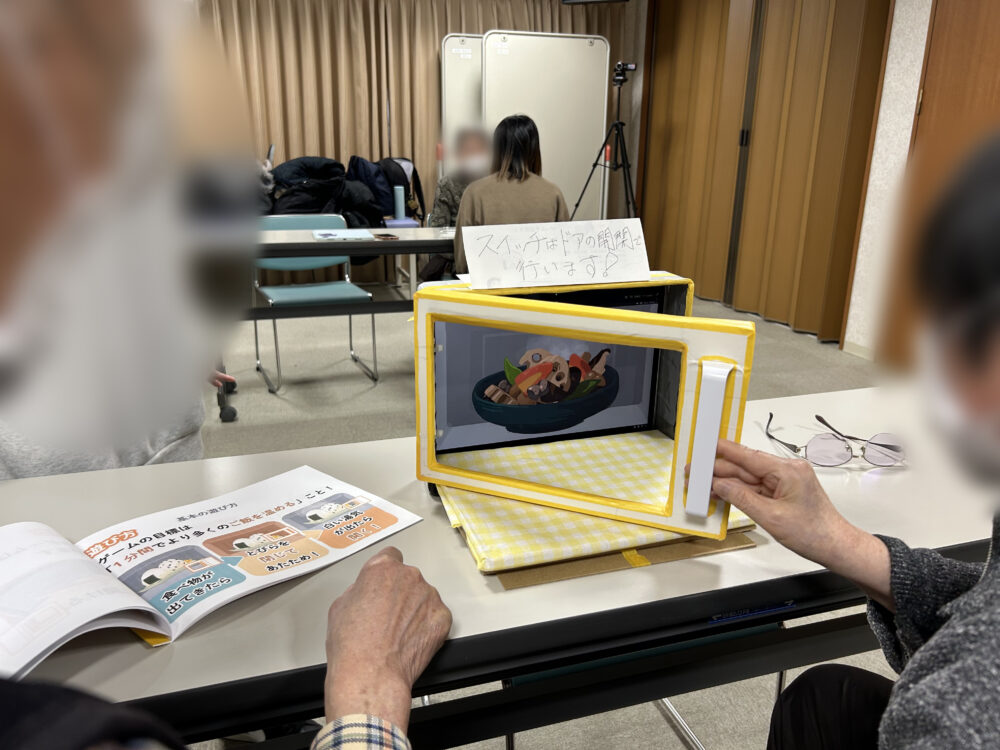

これは伊藤妃李さんが制作したゲーム。

電子レンジを開閉することでちょうど良く加熱しておいしく料理を作るという変わり種の作品です。

ノートPCのwebカメラを光センサーに見立てて、PCに取り付けられた扉を開閉すると光量を検知し扉の開閉状況を判定するという仕掛けになっています。

料理を入れて、ちょうど食べごろのタイミングを見定めて扉を開けると、料理のアニメーションと共に「いいかんじ」や「失敗」といったフィードバックが得られます。

このブログでもたびたび出演しているゼミリーダーの出原遥さんの作品。

マグネットのついた魚を釣り糸で引き揚げるというアナログな作品…に見えて、実はこの魚にはNFCタグ(駅の改札などで使えるICカードと同じ仕組み)が埋め込まれています。釣り上げた魚をスマホにかざすだけで、スマホと連動したYoutube上でルーレットのアニメーションが再生され、「あたり」か「はずれ」が判定されます。

出原さんは既存の技術と異なる技術を組み合わせて新しい遊びを生み出すことを得意としており、毎回毎回よくこんな仕掛けを考えるなぁと感心させられます。

Part2に続く