- 2025年3月2日

- イベント

ゼミ通ヒーローズVol.78 亀田幸寛・滝本みずほと卒業制作作品『ODD LIGHT』について語るの巻

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

「ODD LIGHT」を制作した滝本みずほさん(左)亀田幸寛さん(右)

村上

今回は卒業制作展で「ODD LIGHT」を制作した亀田君と滝本さんに話を聞いていこうと思います。

亀田幸寛(以下亀田)

ゲームゼミに所属しています、4年生の亀田幸寛です。役職はプランナーとプログラマーです。

滝本みずほ(以下滝本)

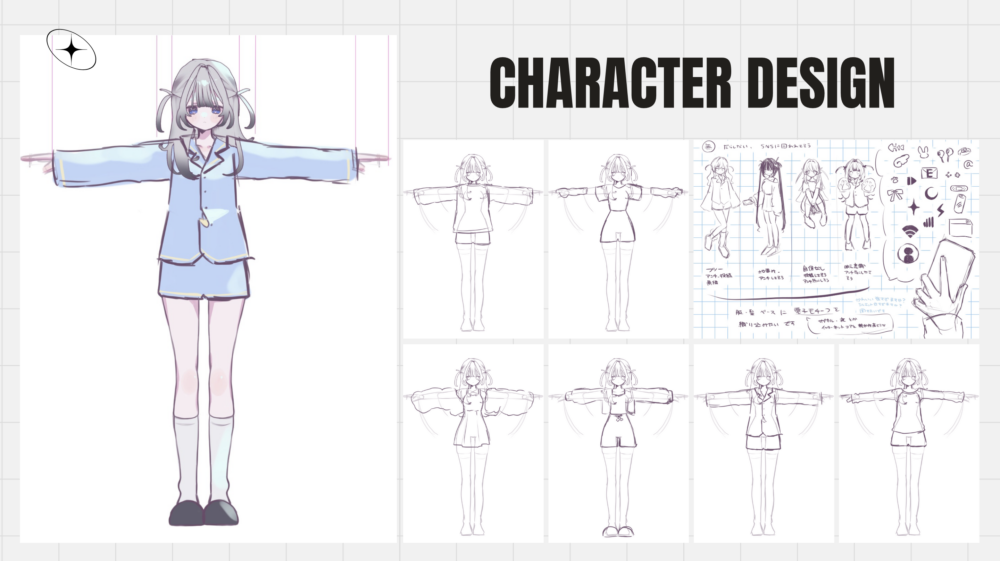

同じくゲームゼミ4年生の滝本みずほです。役職はプランナーとデザイナーです。

よろしくお願いいたします。

亀田

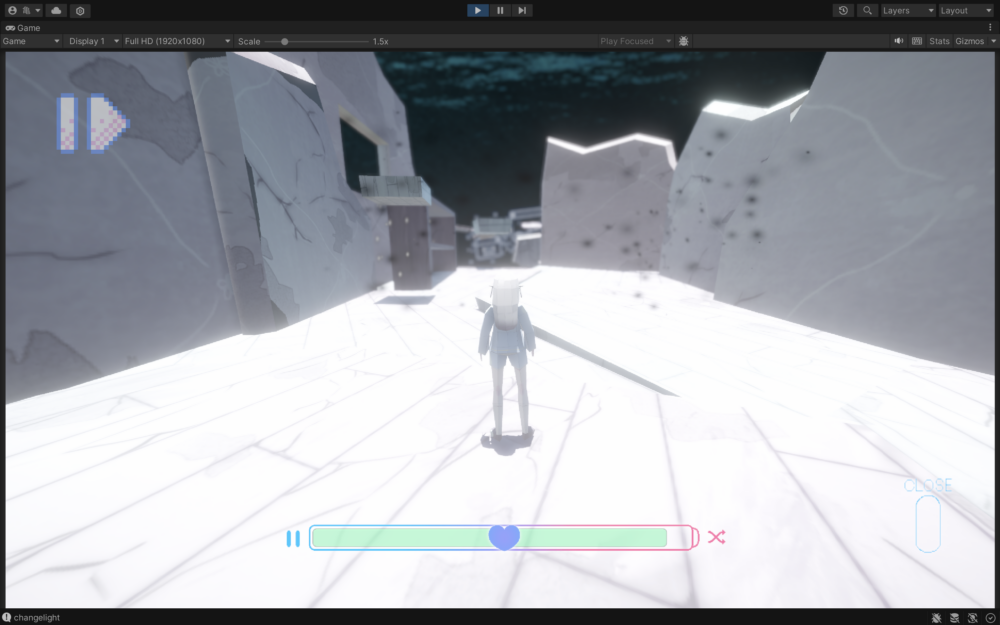

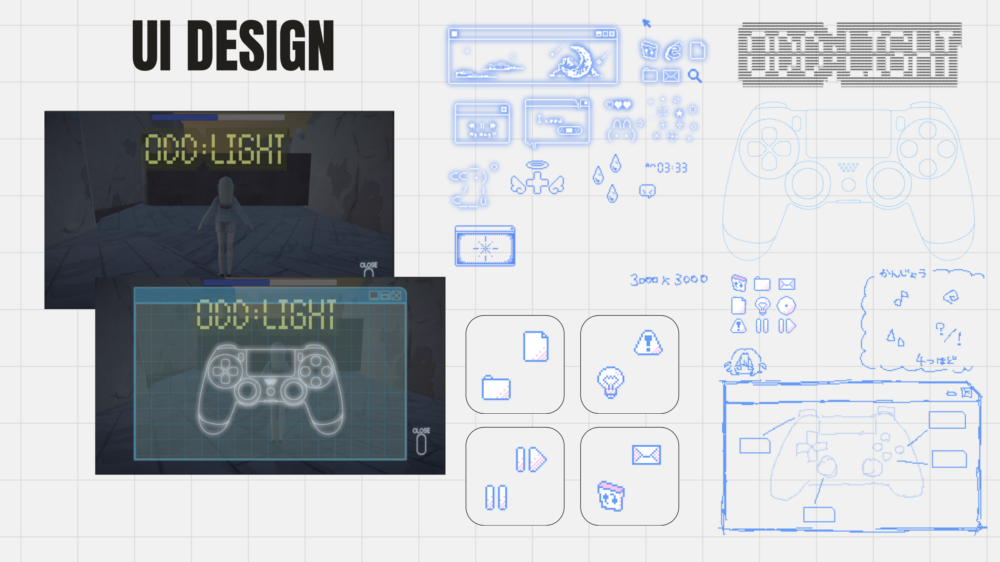

私たちのゲームは「明かりの状態によって変化する環境を利用してゴールを目指す」というゲームになります。

明かりを切り替えることで、初めは出現していなかった足場を出現させたり、通れなかった場所を明かりの状態を変化させることで、障害物をなくして進めるようにしていきます。そういうギミックを紐解いていく楽しさがあります。

ゲーム画面のスクリーンショット(光があるときとないときで画面に映し出されるギミックが異なる)

ゲーム画面のスクリーンショット(光があるときとないときで画面に映し出されるギミックが異なる)

亀田

ただゴールを目指すだけではなくて、常に明かりをコントロールしなければいけないという、プレイヤーにとってはちょっともどかしいところも常に意識しながらプレイしないといけないのがこの作品の面白さのポイントになってます。

明かりがついている状態のときに目に見えて足場として利用できる場所と、明かりが消えている状態の時に目に見えて足場として利用できるものが変わってきて、それぞれの状態をうまく活用しないと先に進むことができなくなっています。

村上

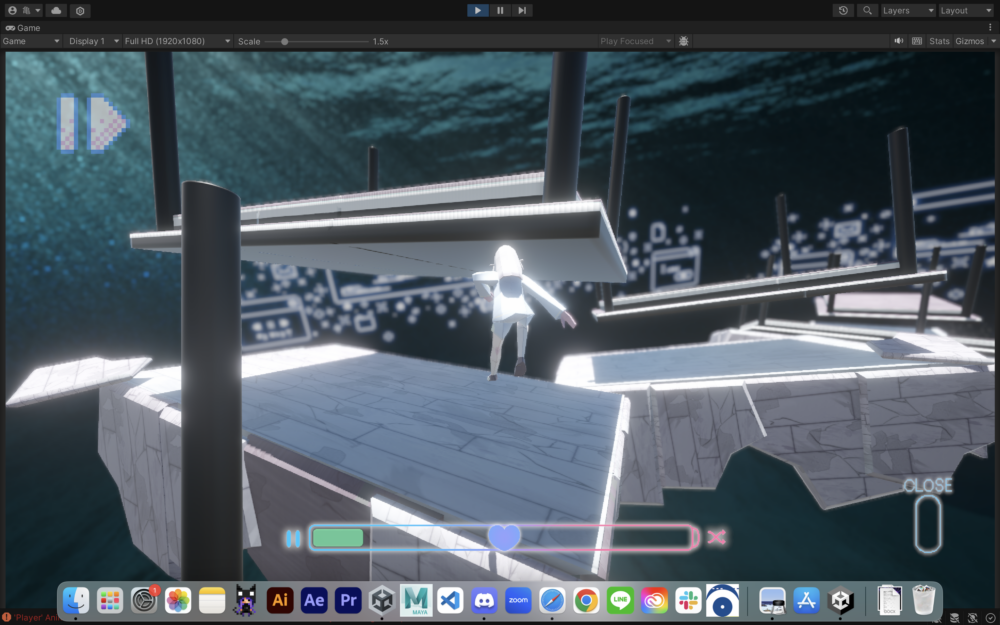

思ったように前に進めないことが面白いっていう、アクションゲームというよりはパズルゲームに近い感覚かもね。

亀田

そうですね、歪んだ空間からの脱出というゲームなので、アクション要素はありながら要素要所のギミックの解き方とか考え方はパズルゲームに近いのかなと思います。

ゲームプレイ中のスクリーンショット

村上

この作品のテーマ・コンセプトは?

滝本

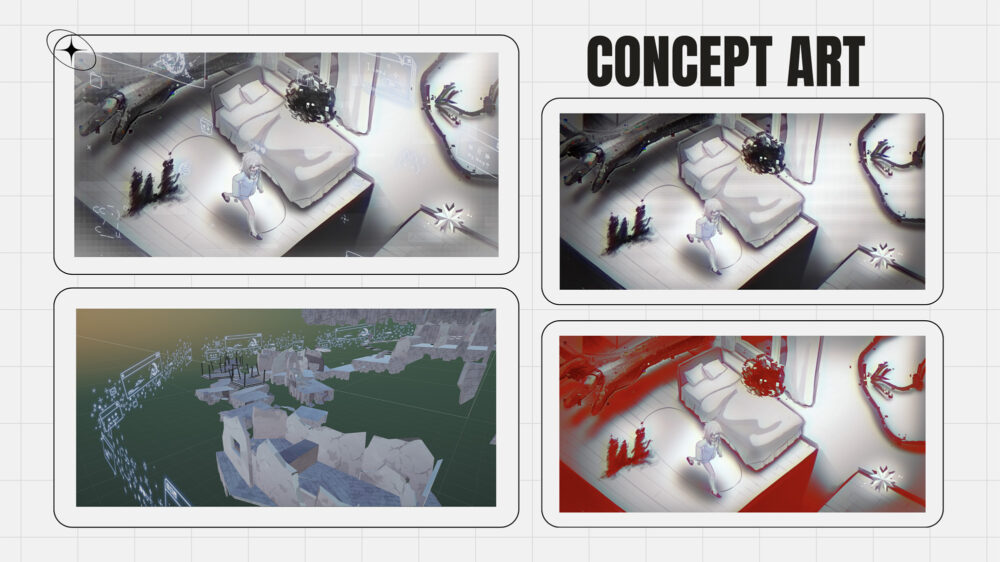

作品のテーマが「半端の必要性」となっていて、成長過程にいる人の過程そのものの大切さを知ってほしい、ということです。

SNSでは、努力の過程が見えなくて結果だけが見えてしまいます。結果を出してる状態だけを求められるっていう状況があんまり良くないなって考えてまして。絵の練習をしてる人がSNSにイラストを投稿したら「下手くそじゃん」みたいに叩かれるのを目にする機会が多いんです。まだ下手で練習している段階っていうのは全然悪いことじゃなくて、その成長過程を経て色んな人から良いアドバイスが受けられるような環境が当たり前になってほしいんですけど、残念ながら完全否定してしまう人が多いですよね。そんな、成長過程にいて結果が出せていない人々に対して寄り添いたいと考えてこのテーマに設定しました。

なので、成長したいけどうまく成長できないもどかしさをそのままゲーム内のアクションとして体験できるようになっています。

村上

例えば、新しく首相が決まりましたと。種まきの時期が数年あって、そこから政策が実って来るものだけど、着任した瞬間に「結果が出てないじゃないかー!」って国民が怒り出すっていう。種まきの大事さを誰も分かってくれなくて、ただ人を叩くことしかできない国民の愚かさみたいな。社会のメタファーとしても捉えられそうだね。

亀田

そうですそうです(笑)、そういうこともゲーム体験としての問いかけにつながると思います。

村上

二人はなんでゲームを作ろうと思ったの?

滝本

私はそもそも大学に入ったのが、イラストを仕事につなげたかったからなですけど、描くことが目的なのではなくて、イラストを通して何かに活用したいなって思って。

で、1年生のときに進路について村上先生に何度か相談させていただいて、絵が描けるようになったら、その絵を何にどう活かすか?って手段と目的を考えることになって、結果的にゲームの形に落とし込んで人に何かを伝える方法を選びました。

ゲームって、「ゲームが完成しました」では終わらなくて、完成した上でプレイヤーに体験してもらうことによって作り手の目的が遂行されるので、やっぱり自分の作品に直接誰かが関わって「なんか楽しい」だったり「これちょっと難しかったわ、もう一回やろう」みたいに反応してくれるのが嬉しいんですよ。

亀田

自分はゲームを作りたいと思っていたわけでもなく、ふわっとした感じで大学に入りましたね。オープンキャンバスに通ううちに、雰囲気が楽しそうだなって思って。

実際に入学してゲームの授業を受けてみたら、オープンキャンパスの時に体験したワクワク感って、来てもらった人に楽しんでもらう意味でゲームとか遊びを追求することに似てるなって思ったんです。他人にどういう感情を抱いてもらうかを考えることってすごく深くて、どんな領域でもつながるなって思いました。

だからこのゼミで遊びのメカニズムを学んで、この先何かに活かすことが見つかればいいなと思ったのが始まりですね。

村上

何か見出したものってある?

亀田

いつも「日常を遊ぶこと」って言ってるんですけど、その日常を自分なりに見てみて、ちょっとした段差であったりギリギリつかめそうな高さにある手すりとか、太さがバラバラでしばしば途切れている白線があったりとか、至るところに潜んでいるものが全部遊びにつながっているっていうのをこのゼミで学んでから意識するようになりました。

「枯れた技術の水平思考」が全部ってわけじゃなくて、それらを密接に分かりやすくつなげる手段としてゲームがあるっていうのも含めて、そのための根本が日常を過ごすことにあるんだなって思うようになりました。

キャラデのゲーム作りでは、その繋がりに対して徹底的なアプローチをかけることで、普遍性の中に更なる遊びを追求できるようになると思います。

普遍性の中に潜むさらなる遊びっていうのは、さっき話した「ギリギリつかめそうな手すりをつかもうとする」みたいな色んな日常の行動に対して、何でそういうことをしてしまうのか、どういう行動が人に好まれるのか、どの年齢層がどんな行動をとるのか、みたいに色んなところに結びつけながら考えたり、慢性化してる社会問題に結びつけて考えていくことで、最初は単純な遊びだったけど、その単純な遊びが色んな人に向けて訴えかけられるゲームとか遊びに昇華できる、というようなことですかね。