『執心鐘入』異聞

カテゴリー : プロデューサー目線

さる5月28日、京都造形芸術大学のNA402教室において、午後1時から5時半頃まで、「「道成寺」と『執心鐘入』」と銘打った公開講座がありました。定員は80名でしたが、会場はほぼ満員の盛況でした。これは6月15日に春秋座で予定されている「琉球舞踊と組踊 春秋座公演」の「関連レクチャ-」として企画されたもので、そこで上演される『執心鐘入』がモデルとした能の『道成寺』と歌舞伎の「道成寺もの」について能と歌舞伎の専門家が、『執心鐘入』については組踊の専門家がそれぞれ話をするという企画でした。 能も歌舞伎も組踊も、もとをたどれば『本朝法華験記』『今昔物語集』などにみえる道成寺説話に行き着くわけで、その共通項に着目しての企画でした。能の『道成寺』については筆者が、歌舞伎の「道成寺もの」については本学教授でこの催しの企画者でもある田口章子氏が、『執心鐘入』については国立劇場おきなわの若き芸術監督である嘉数道彦氏が話をしたのですが、結果的に、平安時代の仏教説話に淵源をもつ物語が室町時代に能の『道成寺』を生み、江戸時代の後期以降に能の影響下に歌舞伎舞踊や歌舞伎の「道成寺もの」が生まれ、その過程で、18世紀初頭に琉球王府の踊奉行だった玉城朝薫が明の冊封使接待のため考案した組踊の第1号『執心鐘入』が生まれるという、まことに壮大な文化の継承と展開の輪郭がそこに提示されることになったのではないかと思います。小生などは、能の『道成寺』の話をすればよいのだろうと気楽に思っていて、「能の『道成寺』のすべて」という演題のもと、『道成寺』には『鐘巻』という原曲があり、『道成寺』はそれを改作した作品であること、『道成寺』の最大の特色である「乱拍子」や「鐘入り」はその改作の結果、生まれ、あるいは洗練されたものであること、原曲『鐘巻』と『道成寺』の主題の位相などについて1時間ほど話をしたのですが、そのあとの田口、嘉数お2人の話が小生の話と少なからず密接にかかわるものであったことに、たいへん驚かされました。ここでは、そのうちの「主題」について記します。

小生は、そもそも、能の鑑賞や研究においては、「主題」ということが不思議に問題にされていないことを述べたあと、原曲の『鐘巻』が「恨み」とともに「成仏得脱への希求」という側面も色濃い作品であったのにたいして、それを「恨み」一点に絞りこんだのが『道成寺』だと述べたのですが、これにたいして、田口教授からは、歌舞伎の「道成寺もの」は、「恨み」という要素はもちろんあるが、それより、『道成寺』の世界を江戸時代の当代の風俗に置き換えた「見立て」の趣向に重きが置かれ、一連の踊りで描かれる若い娘の恋心が前面に出ているという指摘があり、ついで、嘉数氏からは、『執心鐘入』では宿の女の「恨み」とともに、女の「悲しみ」が描かれていること、その「悲しみ」の背後には、女からの恋心の告白という当時の常識からは考えられない行動、それにたいする拒絶という深い屈辱感があるとの指摘があり、さらに、若衆中城若松の一貫した拒絶には琉球士族としての倫理観が底流しているとの指摘もありました。

言うまでもなく、『執心鐘入』は能や歌舞伎の模倣作ではありません。その基盤には沖縄伝統の音楽と舞踊があり、それが能や歌舞伎に触発されて、組踊という「国劇」とも称される新しい演劇の誕生につながったのです。いま紹介した「主題」だけをとっても、その独自性は納得されることでしょう。

こうして、たんに能の『道成寺』のことを話せばよいと思っていた筆者のもくろみはみごとに外れ、そのかわり、思いがけず、嬉しい発見に遭遇したのです。これ以外にも「発見」は多くありましたが、それはまた機会があれば、お話しすることにします。あとは、15日の舞台をご覧ください。ポスタ-やチラシには記されていませんが、人間国宝お2人による舞踊と組踊の前には、このレクチャ-で実演も交えて魅力的な話をされた嘉数道彦氏の解説があります。同氏は次代を担う舞踊家でもあり、新作組踊の有力な作者でもあるのです。

天野文雄

(舞台芸術研究センタ-所長)

本日の京都芸術劇場は…

カテゴリー : KPACへようこそ

春秋座にて

がございます。

開演13:00/17:00、開場12:30/16:30。

上演時間は約2時間30分を予定しております(休憩含む)。

前売完売。当日券はございません。

皆様のご来場をお待ちしております。

舞台芸術研究センター

本日の京都芸術劇場は・・・

カテゴリー : 過去の公演

春秋座にて

がございます。

開演16:30、開場16:00。

上演時間は約2時間15分を予定しております(休憩含む)。

当日券もございます。

皆様のご来場をお待ちしております。

舞台芸術研究センター

今日はニャンの日パート37 大騒ぎ

カテゴリー : 今日はニャンの日

皆様こんにちは。上田でございます。

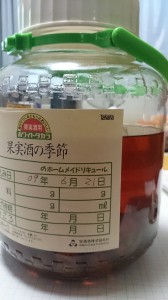

先日、和歌山で梅酒や梅ジュースに使われる青梅の収穫が始まっているというニュースを見て、数年前に漬けたまま忘れ去られている我が家の梅酒を思い出し、物置の奥から出してきました。

5年物の梅酒はコクがあり、梅の甘味がよく出てとてもおいしかったです。(自画自賛)

上田家は夕食時に晩酌をする習慣がないのですが、最近ちびちびと飲んでいます。

今日はバニラアイスに梅酒を入れてみようかなぁ(*^o^*)

さて、上田家のミミは今日も元気なのですが、先日我が家でちょっとした騒動が起きました。

毎朝明け方4時頃に、ミミは父を起こしに行く習慣があります。

しかし、その日はずっと寝っぱなしで起こしに行かなかったのです。

「いつもは来るのに…」と心配した父母が騒ぎ出し、

起床した私はふと、猫のトイレを見ると

ミミがおなかを下しているのを発見し、朝から家族総出で大騒ぎ!

母「病院に連れてって診てもらったほうが…」

父「1日様子見て、それでも悪いようやったら病院に連れて行くわ。」

私「今から仕事行くけど何かあったらすぐ連絡してや!」

と、てんやわんやしている家族の心配は他所に、ミミは夕方にはケロッとしていたらしく

父から「ミミは元気です。」と画像付きメールが届きました。

冷静に考えるとそんな日もあってもおかしくないのですが

風邪をひいたことがない元気な猫なので、ちょっとした異変に過敏に反応してしまう上田家…(-o-;)

猫の健康にはとても気を使っています。

話は変わって

最近、父が猫のブラシを新たに購入しました。

抜け毛の時季なので、ブラッシングで出た舞う毛と格闘しています。

抜け毛の時季なので、ブラッシングで出た舞う毛と格闘しています。

ブラシが大好きなミミはご満悦の様子。

以上、我が家の近状報告でした。

来月のニャンの日をお楽しみに~♪

上田

恋する女は美しい!!

カテゴリー : 過去の公演

暑さが早くも夏を感じる今日このごろ。

いかがおすごしでしょうか?ツチヤでございます。

さて、暑いと言えば…

沖縄!琉球!

6月15日(日)「琉球舞踊と組踊春秋座公演」!

ということで、本日ご紹介しますのは、

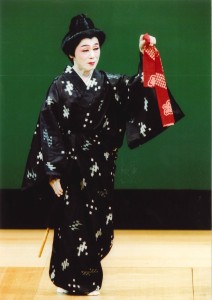

「琉球舞踊」!!

まさに、琉球の歴史やその時代の人の心の美しさを、目で耳で感じることのできる舞踊です。

まず、琉球舞踊は琉球王国時代に宮廷で作られた踊りを基本としています。

古典舞踊とも呼ばれる宮廷舞踊には、冊封使の前で踊られていた「老人踊」「若衆踊」「女踊」と主に薩摩の役人の前で踊られていた「二才踊」があります。

そして、藩置県後、庶民の生活や想いをテーマに創られた革新的な舞踊「雑踊」。

本公演では、そのうち「若衆踊」と「女踊」、「雑踊」を披露いたします!!

元服前の少年が踊るとされる「若衆踊」からは『若衆特牛(わかしゅくてぃ)節』。若者の長い人生における幸先を願う祝儀的要素の強い舞踊の1つ。出羽から舞台中央で基本立ちするまでの歩みが特徴的で、笛と太鼓の演奏にのって、荘重かつ厳粛に登場!その所作は、この演目のみで若衆の持つ意気を表現しています。

優美な手の振りは神事を司る祝女(ノロ)の舞がそのルーツであると言われている「女踊」。その中で最も人気が高く、“かせ”と枠を操ることで愛する人への恋情が募るという『かせかけ』。想う人へ上布を織ってあげたい、という女性の一途な気持ち…。歌の内容・振りのわかりやすさ、そしてその美しさから愛されてきた演目です。

“かせ”を枠にまきつけていくときの手の動きと、それにつれて視線を移動させていく所作との調和は大変難しいのだそうです。

さて、「雑踊」。「雑(ゾウ)」とは、上海雑技団などの雑と同じ意味なのだそうです。当時の庶民の服装が衣裳としてそのままに踊られます。

鳩間島の美しさと、五穀豊穣を予祝した歌詞で、村人の喜びを軽快に表現した雑踊『鳩間節』には、日本舞踊の振りが取り入れられているそう。

雑踊『加那よー天川』は、花染手巾※1や紫の長巾(ナガサージ)などの小道具を使い、水辺で自由奔放に恋する男女の様子を表現!男性役は舞台右手から、女性役は舞台左手から別々に登場し、前半は「加那ヨー節」にのって、後半は「島尻天川節」でリアルな恋が描かれています。所々に技巧に富む自由奔放な振りが組み込まれています。

『花風』は人間国宝の宮城能鳳が、髪を辻結いにし紺地の絣の着物を、帯を使わないウシンチー※2にしてまとい、肩に花染手巾、手に番傘をもち白足袋で踊ります。那覇の港から船出する愛しい人を三重城の丘から見送る遊女の別れの切なさをしっとりと表現。後半は、送り出した後の女の心境と家路につくやるせなさを、番傘を使って、叙情的に見せます。

※1 花染手巾(ハナズミティサジ)…しぼり染の手巾(手拭)のこと。女性の愛情表現として用いられる。沖縄にはオナリ神信仰(兄弟を守護する姉妹の霊)があり、旅のはなむけに手巾を持たせて航海の安全を祈った。こうした、民俗と結びついた霊的な意味をもつものがウミナイ手巾である。これは、女性の心の象徴つまり愛情の表現と恋の約束のシンボルである。

※2 ウシンチー…帯をしめないで、着物の襟の下方を袴(下着)の紐にはさみ込む女性の着付の仕方をいう。肌と着衣との間にたっぷりと隙間ができて風が通りぬけるので、暑い沖縄の風土に適した着付けといえる。「花風」や「浜千鳥」などの着付けがウシンチーである。

※写真3点提供:国立劇場おきなわ

さて、まるで私が物知りかのようにご説明してまいりましたが、

実はこちらも参考にさせていただきました。

琉球文化アーカイブ琉球舞踊⇒http://rca.open.ed.jp/city-2000/ryubu/index.html

そのほか、琉球舞踊の鑑賞ポイントも載っています。

ぜひ、ご参照くださいませ。

では、次回お会いいたしましょう!

ごきげんよう。

さようなら。

ツチヤ

本日の京都芸術劇場は…

カテゴリー : KPACへようこそ

春秋座にて

京都芸術劇場 春秋座 芸術監督プログラム

伝統芸能の今2014

がございます。

開演12:00/15:30、開場11:30/15:00。

上演時間は約2時間5分を予定しております(休憩含む)。

当日券もございます。

皆様のご来場をお待ちしております。

舞台芸術研究センター

本日の京都芸術劇場は…

カテゴリー : KPACへようこそ

春秋座にて

京都芸術劇場 春秋座 芸術監督プログラム

伝統芸能の今2014

がございます。

開演15:30、開場15:00。全席指定席。

上演時間は約2時間5分を予定しております(休憩含む)。

当日券もございます。

皆様のご来場をお待ちしております。

舞台芸術研究センター

加藤登紀子さん会見の裏話

カテゴリー : 過去の公演

みなさまこんにちは。久々の登場イマイです!

ゴールデンウィークは皆様どのようにお過ごしですか?

連休が明けると春秋座ではいよいよ「加藤登紀子 春秋座コンサート」の本番を迎えます!

2月の下旬、京都まで登紀子さんにお越しいただき、会見&取材を行いました。

会場となったのは登紀子さんのお父様が開業し、現在は登紀子さんのお兄様が経営されている京都でも有名な「ロシアレストラン・キエフ」の一室で行いました。

記者の皆様にもたくさんお越しいただき、キエフさんからロシアでも好まれて食べられているピロシキが振舞われました。一個でもボリュームたっぷりでとてもおいしいピロシキなんです!是非キエフに行かれた際はご賞味ください!

ちなみにイマイは、この日始めてお会いした登紀子さんに一瞬でファンになりました。

とても情熱的でチャーミングな方で、白いテーブルクロスを用意していたのですが、「ちょっと殺風景ね。これがいいんじゃない」と棚に引いていた布を持ってきて「こっちの方がいいわよ」と。ガラッと雰囲気も変わりさすがでした。

そして、衣装もご自身で選ばれ、緑がいいか、赤がいいかと写真を撮って確認していました。そんなプロ意識に感動しておりました。

会見の際の記者からの質問にもとても丁寧にお答えになられていて、とても情熱的な方です!

会見の最後には今回の公演は京都・春秋座でしかやらないから、各地からも来てくださいねと言っていて、さらにピアフとデートリヒを演じるという試みは初めてで、ステージ上では“加藤登紀子”ではなく、ピアフ、デートリヒとして生きたいと語っていました。“加藤登紀子”に戻るときはカーテンコールの時かしらと。

パワフルな登紀子さんが創り上げる舞台、とても楽しみです!

【写真撮影:佐藤和佳子】

『加藤登紀子 春秋座コンサート –モノオペラ「ピアフの生きた時代」を語り歌う―』

5月24日(土)16:30開演

イマイ

春秋座だけの特別なコンサート。登紀子さんに感謝!

カテゴリー : 過去の公演

「登紀子さん、ぜひ春秋座でコンサートをやりましょう」

名古屋の「ほろ酔いコンサート」の楽屋で加藤登紀子さんへお願いしたのが2011年の暮れ。あっという間に月日が経った。今月24日、ついにコンサートが実現する。

幼少期を上賀茂で育った登紀子さん。賀茂川や上賀茂神社の境内が遊び場で、御薗橋から見える比叡山が大変好きだったという。その比叡山の山麓に連なる瓜生山もきっと視野の中だったと想像すると、毎日眺めていたその瓜生山の麓には、今は我が大学と京都芸術劇場・春秋座が建っている。なんと、ここで登紀子さんのコンサートを行うことになるなんて、なにか不思議なえにしを感じざるを得ない。

2012年暮れ、登紀子さんに会いに、京都の「ほろ酔いコンサート」が行われる甲部歌舞練場へうかがう。春秋座での開催時機とか、テーマなどの話をしたかった。結果、準備期間にゆとりを持たせて、再来年の2014年陽春ということでほぼ決定。「やはり、シャンソンでいきませんか?」色々考えた末、やはりそこにたどり着くのは当然のことなので素直に聞いてみた。なぜなら、シャンソンは、登紀子さんの音楽の原点。そして、シャンソンといえばディット・ピアフといのも自然の成り行き。ピアフが亡くなったのは1963年で、登紀子さんのデビュー直前のこと。歌ばかりではなく、生き方にも大きな影響を受けたといわれる。「ピアフともう一つおもしろい話があるのよ。それはね、デートリヒが大きく関わっているの」登紀子さんから聞かされたピアフとデートリヒとの関係に興味が沸いた。シャンソンの神と讃えられているピアフと、ドイツ生まれで後にハリウッドの銀幕スターになったマレーナ・デートリヒが、同じ時代に、それも深い友情で結ばれていたとはまったく知らなかった。登紀子さんと別れ際に、来年夏、東京オーチャードホールで「ピアフをやるから観に来て」と言われ、なるほど、それが春秋座での参考になるのだと。

2013年7月26日、オーチャードホールのコンサートタイトルに「生きるための歌─愛の讃歌 没後50年エディット・ピアフに捧ぐ」とあり、並々ならぬ登紀子さんの思い入れを感じた。しかし当日は見逃してしまった。のっぺきならぬ用事と重なり悔しい限りである。あとから事務所のスタッフにコンサートの様子をうかがうと、登紀子さんは、「ほとんどピアフその人に化身して、ピアフを歌うというよりピアフその人を生きていた」とのこと。しかし、その中にデートリヒは出てこなかったし、構成も1部はお馴染みのレパートリーからのコーナーで、2部がこのピアフ特集だった。

2013年も押し迫り、また「ほろ酔い」の季節がやってきた。できれば会場で春秋座のことをお客に知らせたい。その数日前に、登紀子さんのプロデューサーが春秋座までやって来て、コンサートの全貌が明らかとなった。きっとオーチャードのパターンだと思いきや、「全編をピアフでやりたいの」と登紀子さんの言葉が伝えられた。それもデートリヒが語り部となり、ピアフの歌を、時にはデートリヒの歌も交えてピアフの世界を描いていく。2人を演じるのは加藤登紀子、全曲の訳詞も自身が行う。その上、なんと本邦初となるピアフの未発表曲までもこの春秋座で初披露するという、驚きのビッグニュースに胸が躍った。早速早チラシを作成して、なんとか「ほろ酔い」会場に間に合わせることができた。おまけにステージ上で「春秋座で来年の春、コンサートを行います」と登紀子さんが呼びかけ、客席が「わあー」とどよめいたのが忘れられない。

いよいよ実現に向けて動き出した。年が明け2月にキエフで記者会見を行う。キエフはご存知、登紀子さんのお父様が開業し、現在お兄様が切り盛りしておられるロシアレストラン。会見も上々で、KBSの夕方のニュースに放送される。その後、新聞各紙、情報雑誌等にも徐々に掲載され、ムードは盛り上がってきた。

登紀子さんが長年温めてきたエディット・ピアフの世界。今までどこも行っていないこの集大成を春秋座で初演するなんて夢のようだ。全編をピアフに、デートリヒに憑依した登紀子さんが縦横無尽に情熱的に歌いまくる。加藤登紀子にもどるのは、やっとアンコールになって、そして、「百万本のバラ」などを聴くことができるのだろう。などと光景に思いをはせ、震える興奮を抑えながら、当日を心待ちにしている。

舘野佳嗣

(舞台芸術研究センター プロデューサー)

<今月コノ場所>いつかはロッキーのように。

カテゴリー : 過去の情報(~2016.3)

私のお気に入りの場所と言えば、やはりこの大階段です。

この大階段を初めて見た時、映画「ロッキー」のテーマソングが流れました。

去年の4月より、京都芸術劇場に通い出してからも毎度「ロッキー」のテーマソングと共にこの階段を登っています。

(※エレベーターは右隣の瓜生館内にあります!)

こちらの写真は、下段を意気揚々と登り始めた私(左端)です。

登り切ったもののヘロヘロ…

中年になった私の膝と心拍数をこの大階段は容赦無く攻撃します。

毎回この大階段に敗北している私ですが、この階段を登るのもあとわずかとなってしまいました。

どうにか それ迄には「ロッキーの様に一気に駆け上がりたい!」っと心に決めております。

祖谷

チケットセンター