Topics

第10回「国際平和博物館会議」関連企画『マンガ・パンデミックWebシンポ』

2021年1月20日

アクティビティ

日程終了しました

第10回「国際平和博物館会議」(2020年9月16-20日)の催しの一環として企画された、オンライン展覧会「マンガ・パンデミックWeb展」シンポジウムのお知らせです。第10回「国際平和博物館会議」には文明哲学研究所も共催として参加しており、今回のオンライン展覧会には助教の小野塚が参加しています。

2021年1月29日には、この展覧会の展示アドバイザーであるしりあがり寿さん(マンガ家)や安齋肇さん(イラストレーター)をはじめ、展覧会企画者が登壇するオンラインシンポジウムが開催されます。

【マンガ・パンデミックWebシンポ】(以下、展覧会ページより抜粋)

日 時:2021年1月29日(金)18:00~20:00

出演者:

しりあがり寿(マンガ家)

安齋肇(イラストレーター)

安斎育郎(平和のための博物館国際ネットワーク)

田中聡(立命館大学文学部教授/国際平和ミュージアム資料セクター長)

吉村和真(京都精華大学マンガ学部教授)

イトウユウ(京都精華大学国際マンガ研究センター研究員/司会)

内 容:

ヴァーチャル空間で「平和を展示する」ことを目的に、「パンデミック」をテーマにした作品を公募、展示したオンライン展覧会「マンガ・パンデミックWeb展」(https://www.mangapandemic.jp)。

期間中、約50ヶ国・地域ののべ約350組から1000以上の作品が寄せられ、各所から大きな注目を集めました。

この「展覧会」を総括する形で、同展の企画者たちが、マンガの持つ自由自在な表現力と国際的な拡張力について、あらためて議論するシンポジウムです。(日本語のみ)

*お申込み・お問い合わせ先は下記フォームよりお願いいたします

| 日程 | 2021年1月29日 |

|---|---|

| 時間 | 18:00 - 20:00 (zoomによるオンラインシンポジウム) |

| 費用 | 無料 |

| 申込方法 | お申込みフォーム |

| 主催 | 平和のための博物館国際ネットワーク/京都精華大学国際マンガ研究センター |

| お問い合わせ | 京都精華大学国際マンガ研究センター(イトウ) |

| URL | お問い合わせフォーム オンライン展覧会「マンガ・パンデミックWeb展」 |

ART meets SCIENCE#5『空間・身体・脳 - アートと科学の結節点』

2021年1月12日

ART meets SCIENCE

日程終了しました

2月10日(水)、文明哲学研究所主催セミナー ART meets SCIENCE#5『空間・身体・脳 - アートと科学の結節点』をzoomにて開催いたします。

ART meets SCIENCE#5『空間・身体・脳 - アートと科学の結節点』

講師:下條信輔(カリフォルニア工科大学 生物・生物工学部/計算神経系教授)

【講演概要】

私(下條)の専門は、感覚・知覚の心理物理学・認知神経科学だが、その関心の延長で、科学館展示やアーティストとのコラボにより、空間でのイリュージョン体験を実現するインスタレーションを試みてきた。

その中心テーマは「自己と空間」や「知覚する仕組みそのもの」などだ。

この講演ではまず、1)自己紹介を兼ねて研究や展示の実例を紹介した上で、

2)アートと科学の結節点と考えるポイントを示す

[a)文脈依存性と来歴, b)プレディクションとポストディクション,c)創造性とは]。

そして最後に3)今後のアート・デザインはどうなるか、期待を述べたい。

【講師略歴】

下條信輔(しもじょう・しんすけ) 認知神経科学者、カリフォルニア工科大学生物・生物工学部教授

認知神経科学者として日米をまたにかけて活躍する。1978年東大文学部心理学科卒、マサチューセッツ工科大学でPh.D.取得。東大教養学部助教授などを経て98年から現職。著書に『サブリミナル・インパクト』(ちくま新書)『〈意識〉とは何だろうか』(講談社現代新書)など。

*今回は学内向けのセミナーですが、今後、広くみなさまにもご参加いただける企画も考えております。ぜひ楽しみにお待ちください。

| 日程 | 2021年2月10日 |

|---|---|

| 時間 | 13:30 - 15:00 |

| 対象 | 京都芸術大学教職員、学生 |

| 申込方法 | 教職員向け学内掲示板・在学生専用サイト(通学・通信)にて、お申込みを受け付けております(googleフォーム) |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

ART LEAP2020『特別的にできないファンタジー』

2021年1月12日

その他

日程終了しました

ART LEAP2020『特別的にできないファンタジー』(出展作家:蓮沼昌宏)のご案内です。

2月20日から神戸アートビレッジセンターにて開催される展覧会『特別的にできないファンタジー』

開催初日のオープニングゲストトークに、齋藤亜矢が出演いたします。

ゲストトーク「アートについてチンパンジーとハトのアプローチから」

日時:2021年2月20日(土)18:00-19:30

出演:齋藤亜矢(芸術認知科学/京都芸術大学准教授)、蓮沼昌宏

会場:神戸アートビレッジセンター 1F 1room

費用:無料

申込:定員15名(事前予約制)

イベント詳細・参加お申込→https://www.kavc.or.jp/events/7248/

『特別的にできないファンタジー』は、2月20日から3月14日まで開催予定です。

期間中、ワークショップ等も予定されておりますので、ぜひ足をお運びください。

ART LEAP2020『特別的にできないファンタジー』ホームページ

https://www.kavc.or.jp/events/7157/

| 日程 | 2021年2月20日 - 2021年3月14日 |

|---|---|

| 時間 | 12:00 - 19:00 火曜休館 ※2/23(火・祝)は開館、翌2/24(水)は休館 |

| 場所詳細 | 神戸アートビレッジセンター |

| 費用 | 無料 |

| 申込方法 | 定員15名,事前予約制 |

| 主催 | 神戸アートビレッジセンター |

| お問い合わせ | 神戸アートビレッジセンター |

| URL | イベント詳細・参加申込ページ |

京都新聞コラム『現代のことば』

2021年1月12日

出版・メディア情報

2021年1月7日付 京都新聞夕刊『現代のことば』に、齋藤亜矢のコラムが掲載されました。隔月連載の第10回目、タイトルは「しずくと変人」です。今回もとても気になるタイトルです…。ぜひご一読ください。

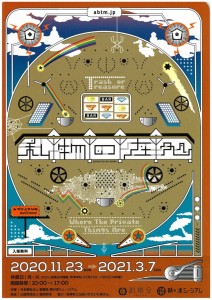

私物の在処:鞆の津ミュージアム

2020年12月22日

その他

日程終了しました

広島県の鞆の津ミュージアムにて開催中の「私物の在処」展のご案内です。

「私物の在処」展では、お菓子の空袋、道で拾った石やがらくたなどなど…一見何の変哲もない、けれども持ち主にとってはかけがえのない宝物の数々が展示されているそうです。

なんと、文明哲学研究所の齋藤亜矢先生も “何か”を出品されているとか……

来年3月7日まで開催しております。なかなか遠出のしにくい情勢ではありますが、ご興味のある方、お近くの方はぜひ足をお運びください。

なお、鞆の津ミュージアムの学芸員である津口在五さんは、文哲研主催のART meets SCIENCEにご登壇いただいたこともあり、年明けには本学大学院の授業でもご講義いただく予定です。

*ART meets SCIENCE#3 『いろんな「普通」を見聞きする ー日常の中にあるアウトサイダー・アート』(講師:津口在五)

| 日程 | 2020年11月23日 - 2021年3月7日 |

|---|---|

| 時間 | 10:00 - 17:00 休館日:月・火(祝祭日は開館、12/31-1/5は休館) |

| 場所詳細 | 鞆の津ミュージアム |

| 費用 | 無料 |

| 主催 | 社会福祉法人 創樹会 鞆の津ミュージアム |

| URL | 鞆の津ミュージアムホームページ |