2025年4月10日

ニュース

【ワークショップ「さかい待庵 起こし絵図を作ってみよう!!」を開催しました!】

みなさん、こんにちは。 歴史遺産学科の木村です。今回は、3/1(土)に堺市のさかい利晶の杜で開催した、茶室「さ...

2025年4月10日

ニュース

みなさん、こんにちは。 歴史遺産学科の木村です。今回は、3/1(土)に堺市のさかい利晶の杜で開催した、茶室「さ...

2024年5月2日

ニュース

こんにちは、歴史遺産学科研究室です。 今回は、「歴史遺産プロジェクト演習Ⅱ」の授業風景をお届けします! ...

2024年3月21日

ニュース

こんにちは、歴史遺産学科です。 3月15日(金)、2023年度京都芸術大学学位授与式・卒業式が行われました。...

2024年2月22日

ニュース

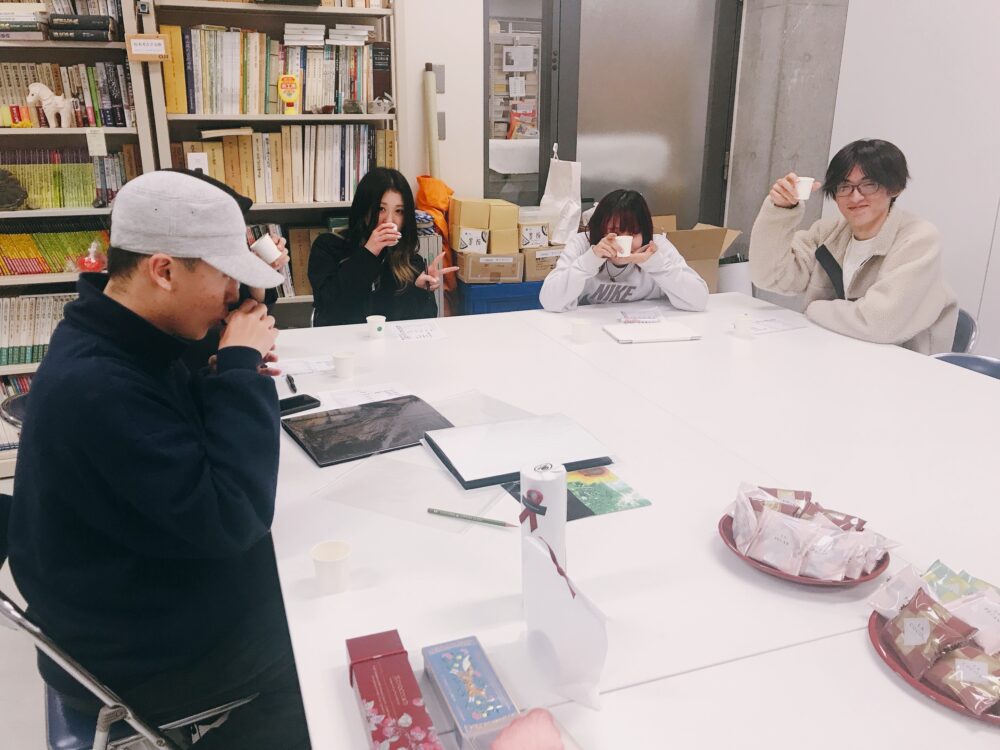

こんにちは、歴史遺産学科喫茶文化研究会に所属している2年生の寺崎可恋です。 今回は1月26日(金)に開催しまし...

2024年2月16日

ニュース

こんにちは、歴史遺産学科です。 2/3(土)から2/11(日)の9日間、2023年度京都芸術大学卒業展が開催され...

2024年2月15日

ニュース

京都芸術大学と株式会社千總(以下、千總)は、令和3年度に覚書を締結し、千總の所蔵品に関する調査研究を進めてい...