- 2025年4月10日

- ニュース

【ワークショップ「さかい待庵 起こし絵図を作ってみよう!!」を開催しました!】

みなさん、こんにちは。

歴史遺産学科の木村です。今回は、3/1(土)に堺市のさかい利晶の杜で開催した、茶室「さかい待庵」起こし絵図制作のワークショップについて報告します。

さかい待庵は、歴史遺産学科前学科長の故・中村利則先生が監修された茶室です。利則先生自身の長年の研究成果をもとに利休唯一の遺構と伝えられている国宝「待庵」の祖形として、材質や技法にこだわり、現代の職人たちによって復元されました。詳細については利晶の杜の「さかい利晶の杜 学芸だより」第3号を参照してください。

「さかい利晶の杜 学芸だより」へのリンクは以下の通りです↓

https://www.sakai-rishonomori.com/information/letter/

他にも、北野大茶湯において利休が用いたとされる、四畳半の茶室も復元されています。両茶室は、実際に中に入ることができる、施設の貴重な見学スポットとなっています。

今回は利晶の杜の指定管理者さんからの依頼により、歴史遺産研究センターとの共同事業で、観光推進活動や教育普及活動に貢献できるものとして、さかい待庵の起こし絵図を制作することとなりました。利晶の杜を訪れた人に、さかい待庵の起こし絵図を実際に制作してもらい、茶室をより身近に感じてもらい、その魅力を知ってもらうことがねらいです。

また、起こし絵図を使ったワークショップを4回生中心に開催してもらう企画も併せて立案しました。

起こし絵図は紙で作られた折り畳み式の茶室の模型で、歴史的資料として、また観賞用として江戸時代の中ごろから制作されています。

さかい待庵の起こし絵図は、4回生の吉近萌々果さん、宮本優輝子さんに手伝ってもらってサンプル制作を進めました。この作業には、4回生二人が卒論と就職活動の合間をぬって完成させてくれました。

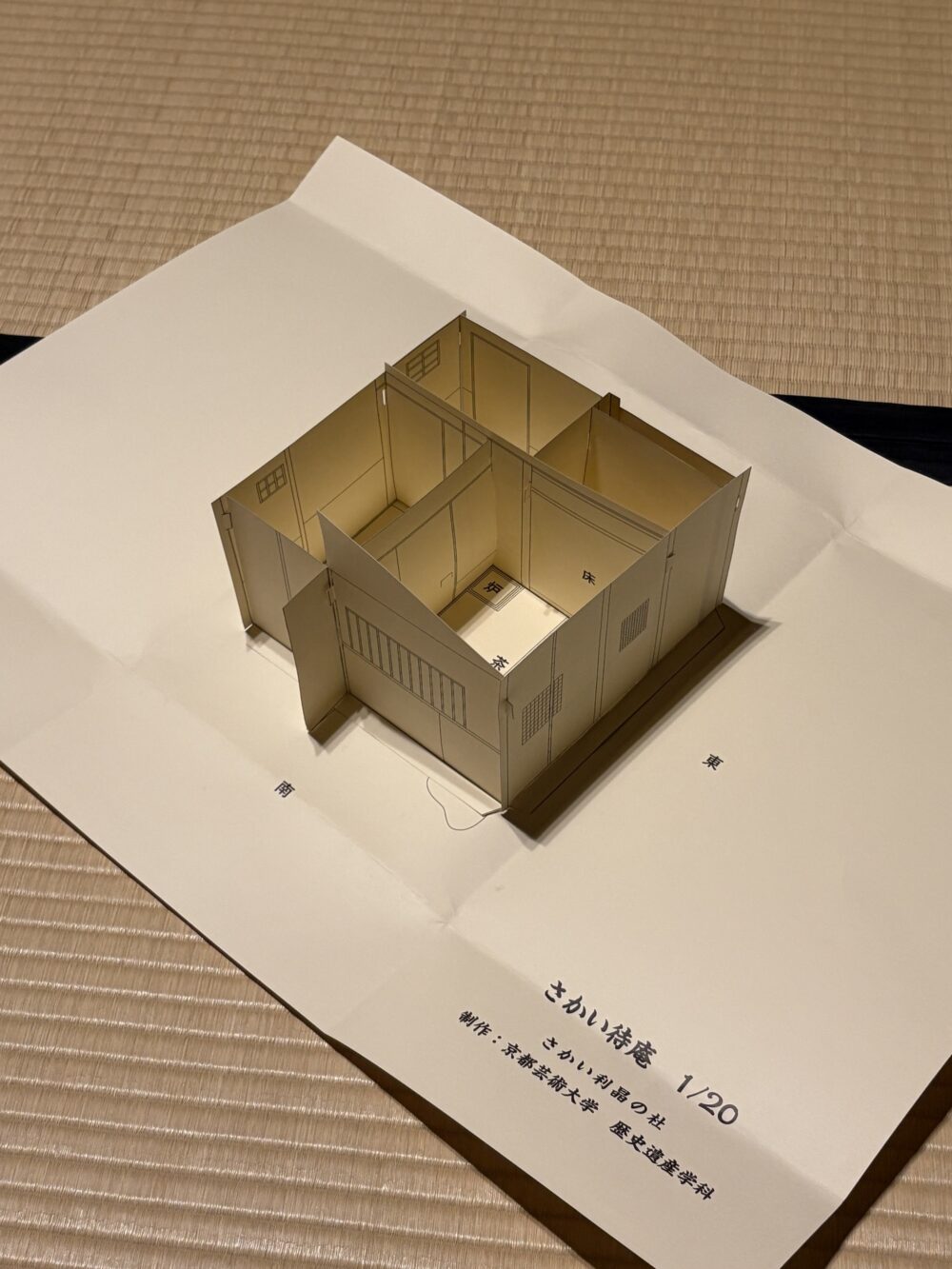

昨年の4月、5月にまず利晶の社の設計図面をもとに現地で実測をし、6月から7月まで1/20に縮小するために計算をして起こし絵図を作成しました。実測から1/20に縮小するための計算に苦労し、次に計算が合っていても、実際に作り始めていくとズレが生じて壁が立たなくなったり、あるいは起こし絵図を組み立てるときの挿し込み場所等をどこにするのか、いろいろと試行錯誤した結果、サンプルは12月に完成しました(図1)。

それを原本として業者さんにワークショップ用に加工してもらったものが(図2)になります。

図1

図2

ワークショップには4組8人(うち親子での参加は3組)が参加してくださいました。まず30分ほどで茶室を利晶の杜のアテンダントさんと私の解説で見学し、後半60分で起こし絵図制作してもらいました。参加してくださったほとんどの方が茶室は初めて、とのことで茶室見学にも起こし絵図制作にも、熱心に取り組んでくださいました。

小学生ぐらいの男の子が3人参加してくれていましたが、茶室への関心が思った以上に高く、1人は例えば天井でもすべてが同じ素材ではなく、亭主の位置や客の座る位置によって素材や天井の高さに変化をつける等にも注目していました。また、別の1人は茶室の設えにも注目し、起こし絵図制作の際、資料として配布していた「学芸だより」の床の写真から掛軸を切り抜いて床に貼つけるなど、ただ起こし絵図を決まった通りに作るだけでなく、そこに自分なりのアレンジを加えるなどの工夫をしたりしていました。茶室見学だけでなく起こし絵図を制作することにより、茶室に深く興味を持ってもらえたのではないかと思います。

4回生の2人は、サンプル制作がかなり大変だったと思います。サンプルは12月に完成しましたが、ワークショップ実施ぎりぎりまでいろいろと細かい調整をしていて、果たしてワークショップが無事開催できるのか、若干の不安もありました。しかし、自分たちが制作した起こし絵図を使ってワークショップを開催できたのは、とても良い思い出になったかと思っています。今後も利晶の杜の教育プログラムの一環として、小学生を中心とした起こし絵図制作のワークショップを実施し、起こし絵図制作を通して、お茶を飲むことだけでなく、茶の湯の歴史、茶室やその設えにも関心をもってもらえればと思います。

3月22日(土)23日(日)ブース型オープンキャンパス開催!

文化財保存修復・歴史遺産コースでは、「屏風に潜む「お宝」を探る〜文化財修理ことはじめ〜」をテーマに

ミニ講義+屏風解体ショーを行います!!教員相談もできます!

ご予約お待ちしております!