2013年9月23日

イベント

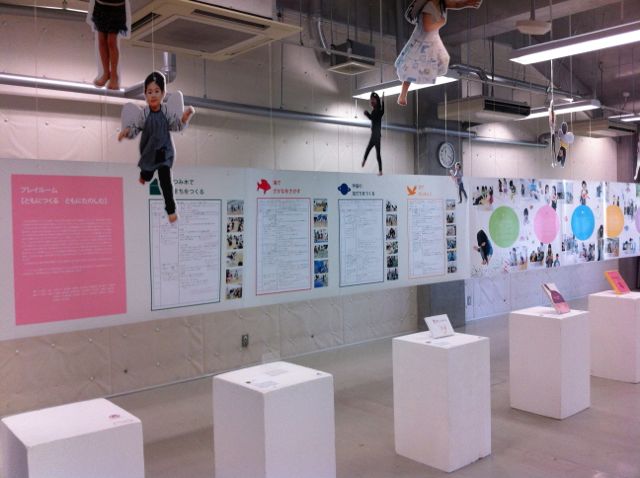

学生作品展は終わりましたが、Cゼミ作品紹介です。

学園祭も学生作品展も大勢の来場者で、週末の大学は大賑わいでしたね。 今年のこども芸術学科の学生作品展はNA413...

2013年9月23日

イベント

学園祭も学生作品展も大勢の来場者で、週末の大学は大賑わいでしたね。 今年のこども芸術学科の学生作品展はNA413...

2013年9月22日

日常風景

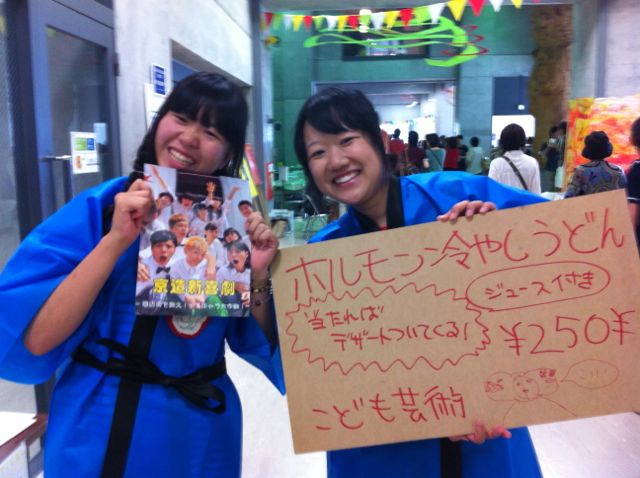

秋晴れの清々しい天気のもと、学園祭初日のリポートです。 1年次生全員で取り組む前期のマンデー・プロジェ...

2013年9月21日

日常風景

おはようございます! 今日は秋晴れのいいお天気となりました。 いよいよ大瓜生山祭がスタートです! いま...

2013年9月13日

ニュース

こちら京都は、涼しくなってきたと思っていたのですが、また暑い一日でした。 さて、この9月26日からスター...

2013年9月10日

日常風景

前期授業こども芸術研究IV「ファンタジーをつくる−物語が生まれる」は京都造形芸術大学の附置機関であるこども芸術...

2013年9月6日

日常風景

9月になり、こども芸術学科は3年次の保育所実習もほぼ終わりました。 京都も、一雨毎に段々と涼しくなり、すこし...