2014年7月30日

日常風景

【授業紹介】TIO最終回

前期の授業も最終週となり、課題の講評がそれぞれ行われています。 1年生授業のTIOでは、『「家」をテーマ...

2014年7月30日

日常風景

前期の授業も最終週となり、課題の講評がそれぞれ行われています。 1年生授業のTIOでは、『「家」をテーマ...

2014年7月28日

イベント

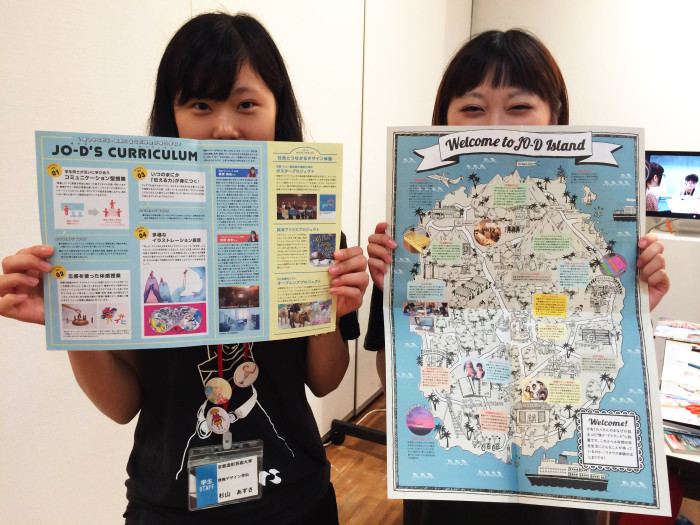

先週の土日は、今年2回目のオープンキャンパスでした! 8月に控えたコミュニケーション入学直前とあって ...

2014年7月25日

ニュース

情報デザイン学科2年生が授業で制作した、 木のおもちゃの展示が望展館1階にある 情報デザイン学科のギャラリーVOT...

2014年7月24日

ニュース

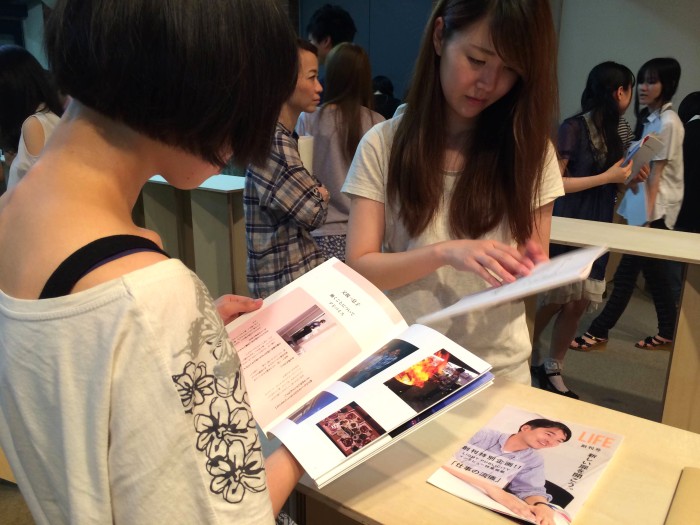

情報デザイン学科2年生全員が、 「プロフェッショナル研究」という授業で取り組んだ 冊子制作の成果を発表...

2014年7月18日

日常風景

先日、3年生のポートフォリオの講評会が行われました。 ポートフォリオとは、これまで制作してきた作品を まとめた...

2014年7月17日

ニュース

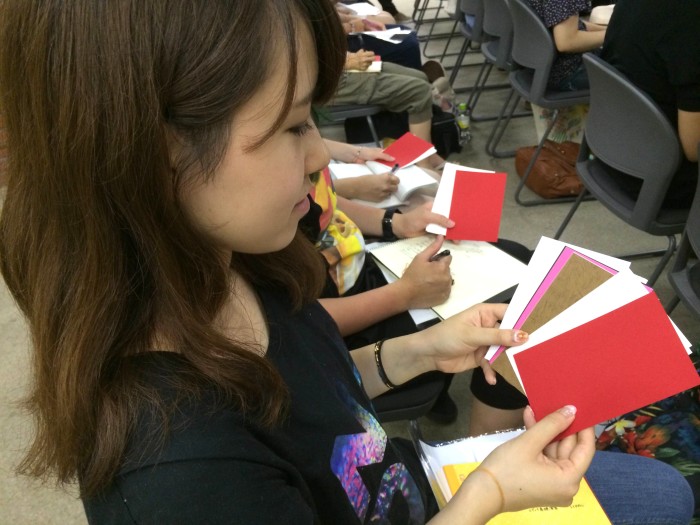

1899年より創業され、9000種類もの紙を製造しておられる 紙の専門商社である株式会社 竹尾さまにお越しいた...