2015年5月29日

日常風景

3回生 進級論文テーマ発表会!

こんにちは、歴史遺産学科副手です。 まだ5月ですが、暑い日が続いていますね! 夏の近づきを感じるこのごろです...

2015年5月29日

日常風景

こんにちは、歴史遺産学科副手です。 まだ5月ですが、暑い日が続いていますね! 夏の近づきを感じるこのごろです...

2015年5月21日

ニュース

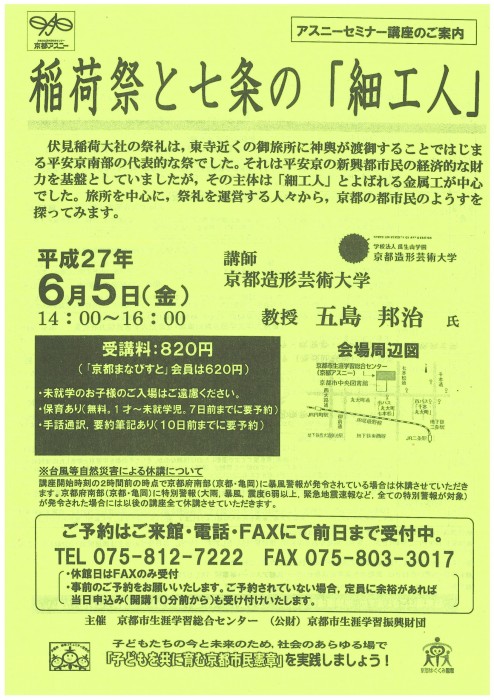

みなさん、こんにちは。 歴史遺産学科の副手です。 今日は京都造形芸術大学、通信大学院教授である五島先生の公開...

2015年5月19日

日常風景

5月9日に行われた授業「プロフェッショナル研究」の第2回目の様子をレポートします! 以下、本学科教授伊達先生の...

2015年5月14日

日常風景

土曜日開講授業、「プロフェッショナル研究」の様子をお伝えします。 プロフェッショナル研究は歴史遺産学科卒業生...

2015年5月8日

ニュース

歴史遺産学科、副手です。 GWはみなさん、リフレッシュできましたか? さて、今回は「歴史遺産学演習Ⅰ」のB...