2015年8月13日

イベント

芸術文化研究専攻M2中間発表会/SPURT展レセプション

芸術文化研究、歴史遺産研究、庭園文化論領域(芸術文化研究専攻)のM2生9名による修士論文に向けての最後の中間発...

2015年8月13日

イベント

芸術文化研究、歴史遺産研究、庭園文化論領域(芸術文化研究専攻)のM2生9名による修士論文に向けての最後の中間発...

2015年8月12日

イベント

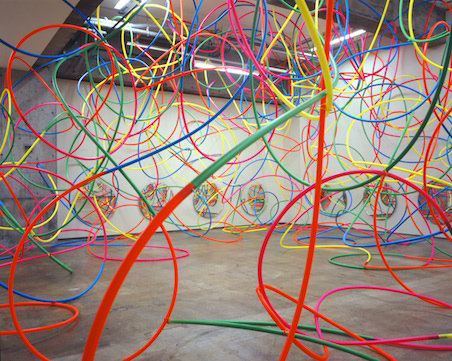

まずはSPURT展、ギャルリ・オーブでの講評会の様子です。 暑い夏の展覧会。芸術表現専攻M2生たちは修了展まであと...

2015年8月7日

イベント

今年度第2回「大学院ミヤジマスクール」が6月10日(水)に開催されました。 コミュニティデザイナー/アーティスト...

2015年8月6日

イベント

大学院 Pr PROJECTS(PAINTING RECONSIDER PROJECTS) 絵画/再考プロジェクト 《絵画の再考》をキーワ...

2015年8月6日

イベント

大学院 Pr PROJECTS(PAINTING RECONSIDER PROJECTS) 絵画/再考プロジェクト 昨年9~12月に行われたPr...