2018年12月26日

日常風景

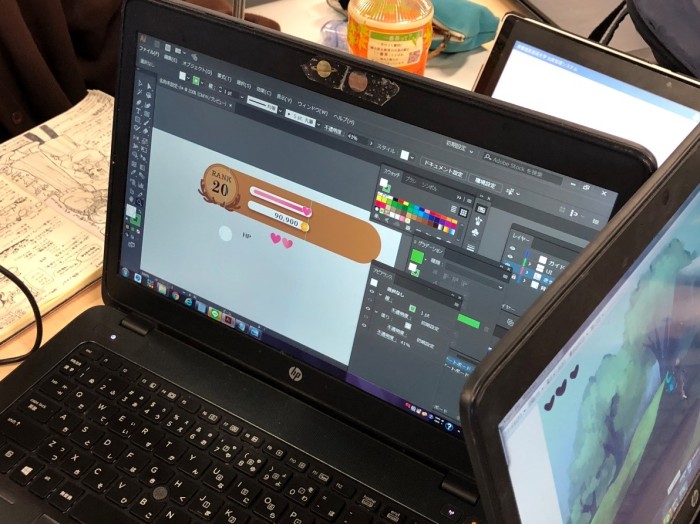

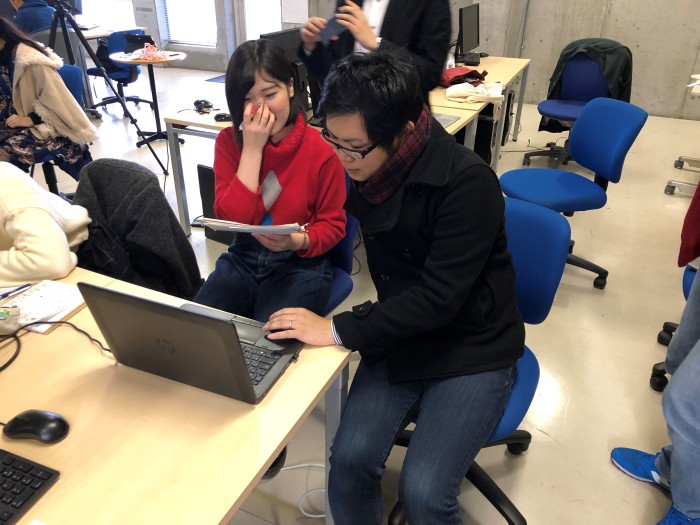

Happy Elementsゲームデザイン奮闘記Vol.6「終わりの始まりなのだの巻」

前回までのあらすじ。 本学では「あんさんぶるスターズ」「メルクストーリア」でおなじみのゲーム開発会社Happy El...

2018年12月26日

日常風景

前回までのあらすじ。 本学では「あんさんぶるスターズ」「メルクストーリア」でおなじみのゲーム開発会社Happy El...

2018年12月22日

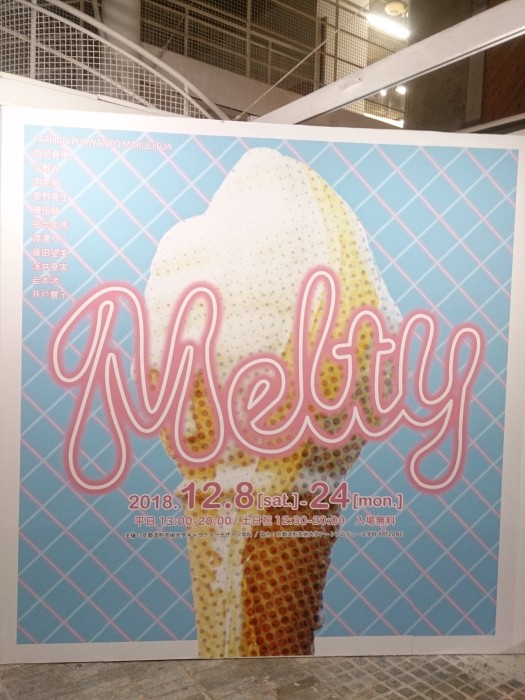

イベント

こんにちは。キャラクターデザイン学科副手の山崎です。 現在、京都造形芸術大学アートプロデュース学科の学生が運...

2018年12月15日

イベント

こんにちは!キャラクターデザイン学科副手のモリイワです。 12/11(火)-12/21(金)の期間中、京都造形芸術大学内...

2018年12月11日

ニュース

キャラクターデザイン学科の村上です。 今日は本学の学長である尾池和夫先生による地震学の講義「地球の中...

2018年12月6日

日常風景

先月3日(土)にキャンパスプラザ京都にて、 アニメーション領域をご担当されている野村誠司先生が 昨年に引...

2018年12月3日

日常風景

前回までのあらすじ。 本学では「あんさんぶるスターズ」「メルクストーリア」でおなじみのゲーム開発会社H...