2020年7月31日

イベント

【8/2(日)開催】1日体験授業「ショート・ショートを書こう」のお知らせ

梅雨明けをした京都からこんにちは◎ スタッフの大賀です。 8月2日(日)に開催する、1日体験授業...

2020年7月31日

イベント

梅雨明けをした京都からこんにちは◎ スタッフの大賀です。 8月2日(日)に開催する、1日体験授業...

2020年7月10日

日常風景

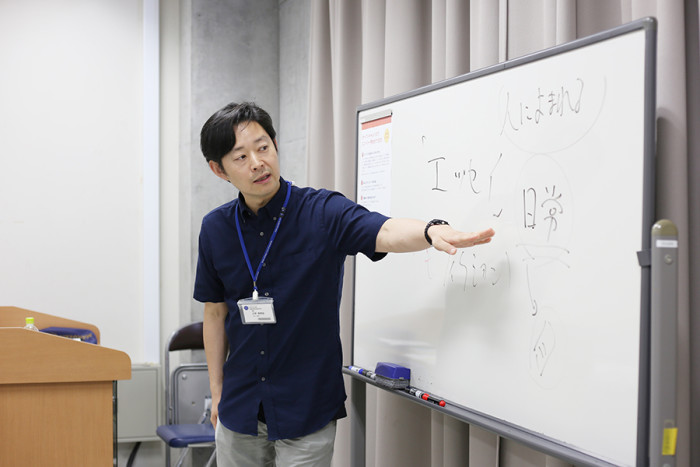

こんにちは。スタッフの大賀です。今日は、1年生必修授業「文芸表現ワークショップⅠ」のオンライン授業の...

2020年7月8日

ニュース

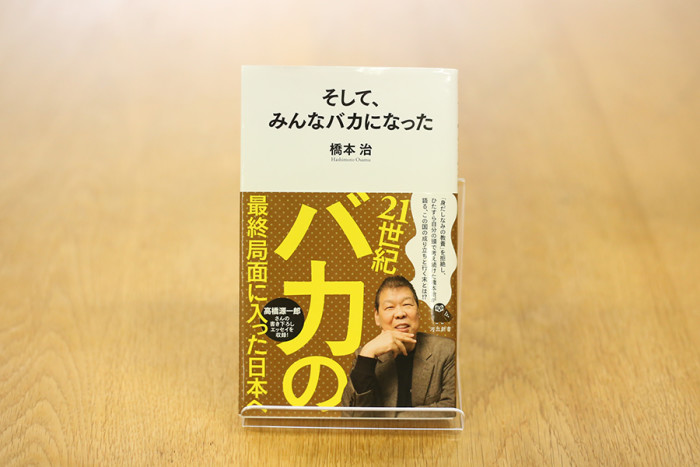

タイトルから、どきっとさせられる『そして、みんなバカになった』。 2019年に亡くなられた...

2020年7月6日

イベント

7月5日(日)の「エッセイを書こう」にご参加くださった皆さん、本当にありがとうございました! &n...

2020年7月3日

日常風景

こんにちは、スタッフの大賀です 今日は久々となりました「先生紹介」をお届けします◎ 今回ご紹介す...