- 2020年7月3日

- 日常風景

【先生紹介05】小説家・辻井南青紀先生-体験授業「エッセイを書こう」に向けて

こんにちは、スタッフの大賀です

今日は久々となりました「先生紹介」をお届けします◎

今回ご紹介するのは、7月5日(日)に開催する「1日体験授業(オンライン)」を担当してくださる、

小説家の辻井南青紀(つじい・なおき)先生です。

【先生紹介05】小説家・辻井南青紀先生

文芸表現学科の授業のなかで、辻井先生には<小説>についてお教えいただいています。

そもそも小説とは、どんな表現なのか、どんなコトやモノが表現されてきたのか、どうのように表現するのか。

「百讀」という授業では、古今東西の名作読み深め、

「表現メソッド」では小説の構造を理解し論理的に物語を構築していく術をお教えいただき、

映画学科との協同授業「映画と文芸」では、映像表現と文章表現それぞれの表現を捉え直し、

表現の本質を自身で考察していく場を設けていただいています。

今回の体験授業で辻井先生には、思ったことや見聞きした物事を書いて、

自由に「気持ち」や「心情」を表現する<エッセイ>についてお教えいただきます。

ことばでフィクションの世界を描きだす小説家の先生にとって、現実の日常を描く<エッセイ>の魅力とは。

まずは、先生の専門領域である<小説>とその魅力についてお訊きしました。

■先生の専門領域である<小説>とその魅力について教えてください。

たとえば映画や演劇など他の表現領域だと、誰か他のひとと力を合わせて何かを作るということが必要になってくるし、そのことがうまくできないと、そこから先へ進めない、ということに陥りやすいですが、小説の場合はほとんどすべて「自分」が頼りです。

もちろん助言を得たりする機会は重要ですが、最終的には、どこまでいっても「自分」次第です。ここがしんどくもあり、究極の自由を感じるところでもあります。

この「自分」というものが、なんとも厄介です。他者に認めてもらいたいという「承認欲求」にまみれていて、ちょっと甘やかすとどこまでもつけあがるし、すぐ「自分」自身に酔いしれる。

だからこそ、有史以来書かれてきたすべての小説=物語が、最終的には「自分」のものではなく、これを読むだろう、「今」「ここにいない」=「いつか」「どこか」にいる「他者」、に向かう何かだということが、とても重要だと感じます。

では、いったい、何を、どのように書けばいいのか? どうすれば、少しでも価値ある何かになって「いつか」「どこかにいる」「誰か」にとって意味のあるものになるのか?

ほんとうはまったくわからない、というのが本音で、その答えを探し続けています。

小説家としてデビューされた後も「書くこと」について真摯に向き合う辻井先生。

自身を頼りにし、けれどときに突き放し、律することが要求される「書く」ということ。

そんな書き手である先生が、読み手となったときに、どんな視点で作品をご覧になられているのか。

オススメの小説をお訊きしました◎

■辻井先生のおすすめ小説を教えてください

『悪霊』(フョードル・ミハイロヴィッチ・ドストエフスキー/江川卓訳/新潮文庫)

日本では明治維新の時期(明治六年)に書かれたロシアの長編小説で、当時の革命をめぐる若者たちの群像劇です。21世紀の今読んでもまったく古さを感じさせないのは驚異的なことですが、優れた小説とはみなそうなのかもしれません。読んでいて、“ここに人間の世界そのものがある”と感じさせる、凄みと普遍性を備えた傑作です。

『城』(フランツ・カフカ/原田義人訳/青空文庫)

測量技師の主人公Kは、「城」と呼ばれている場所へ行かなければならないのですが、ほんとうにいろんなことがあって、どうしてもたどりつけない、という不思議な小説です。主人公の、前へ進むのでも後退するのでも横へ逸脱するのでもない、なんとも不思議な道行きを、様々な人物が邪魔したり味方したり、あるときはなにも寄与しなかったりする。筋立てを追うだけだと退屈するかもしれませんが、この作品の中に「映り込んでいる」ともいうべき、われわれが生きているこの世界のありようの不可思議さ、奇妙さ、驚嘆すべき何か、それらそのものが醍醐味であるような小説です。

フィクションである小説のなかでも、現実と共通する真実や世界に触れられる。

フィクションとノンフィクションは隔たれたものではなく、地続きであるということが実感できる作品をお教えいただきました。

最後に、体験授業でお教えいただく<エッセイ>について。

文芸表現学科では小説をはじめ「創作」について学びたいという学生が多くいます。

「創作」を学びたいという人にとって、日常を描く「エッセイを書く」ということは、

どう「創作」に活きてくるのか、先生のお考えをお訊きしました。

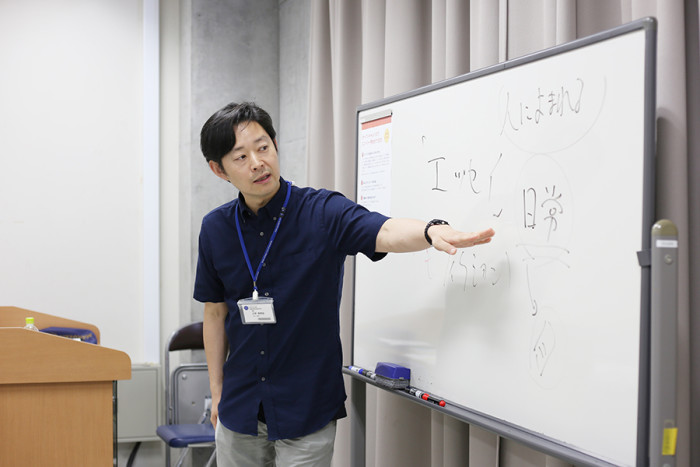

昨年の「エッセイを書こう」の様子。

■小説家である辻井先生だからこそ感じる、エッセイの魅力を教えてください

実は、エッセイとか随筆といったもののエッセンスは、物語を創作する営みの根本にある何かと、同一だと思います。

そこには、「思うことを思うままに」「今」「ここで」「自由に」「語る」という、何かを言葉で表現しようとするときに必要な諸条件が、すべて揃っています。

物語創作の作業に慣れてくると、忘れてしまいがちな感覚があります。たった今申し上げた、「思うことを思うままに」「今」「ここで」「自由に」「語る」、という、表現することの直感的な歓びの感覚です。この息吹を忘れないためにも、自由にエッセイを書くという経験は、ぜひとも必要だと感じます。

また、エッセイというのは、読者の共感を呼び覚ますために書かれるものです。この点において、エッセイは読者という「他者」に限りなく近づいて、価値ある何かになることができると思います。

今回の体験授業では、同じ一つの教室に、何かを言葉で表現したいという志のあるひとたちが集まります。言い換えれば、集まったひとの数だけ真摯な読者がいる、という状況です。エッセイというジャンルを通して、自由に何かを語り、読者に向かって近づいていく、という経験を、一緒に深めてゆきましょう。

辻井先生、ありがとうございました◎

「何かを言葉で表現しようとするときに必要な諸条件が、すべて揃ってい」るという、<エッセイ>。

7月5日(日)の体験授業『エッセイを書こう』では、実際にみなさんにエッセイを書いていただきます。

体験授業では、辻井先生だけでなく、これまでご紹介した文芸表現学科の先生方、学科長で文学研究者の河田先生、そして参加してくださるみなさんと、みなさんのエッセイ作品を読む時間も設けていますので、お申し込みいただいている方は、どうぞお楽しみに。

お申し込みがまだの方も、定員を増やして、7/4(土)24時まで受け付けていますので、まだまだ応募をお待ちしております◎

「オンライン(Zoom)で不安だ…」という方もご安心くださいね。

授業までにZoom練習の機会を設けているので、授業までにZoomを使いこなしちゃいましょう。

それでは、皆さんにお会いできるのを学科一同、心よりお待ちしております〜!

■1日体験入学オープンキャンパス(オンライン)

誰でも芸大生になれる特別な2日間!

文芸表現学科の授業、「エッセイを書こう」「ショート・ショートを書こう」を体験できます。

毎回すぐに満席になってしまうので、お申し込みはお早めに◎

日程:7/5(日)「エッセイを書こう」担当:辻井南青紀(小説家)

8/2(日)「ショート・ショートを書こう」担当:山田隆道(作家)

※オンライン(Zoom)で実施します。

※どちらの日程も、午前・午後の時間帯をお選びいただけます。

詳細・お申し込み:https://www.kyoto-art.ac.jp/opencampus/oc07-05_08-02/

イベントへの問い合わせ:京都芸術大学 アドミッション・オフィス

電話受付時間(月曜日~土曜日 09:00~17:30)

0120-591-200(アドミッション・オフィス直通)

(スタッフ・大賀)