- 2019年12月26日

- イベント

【歴史遺産】「はじめての、1day!芸大体験」が開催されました!

こんにちは。歴史遺産学科の副手です。

12月22日(日)に「はじめての、1day!芸大体験」が開催されました!

「はじめての、1day!芸大体験」は、高校1,2年生を対象とし、大学全体説明会や学食体験、

キャンパスツアーや学科の授業を実際に体験し、芸術大学のことをより深く知ることのできるイベントです。

歴史遺産学科では「茶の湯文化研究 茶室起こし絵図を作ろう」と題して、

茶の湯と庭園文化についてのミニレクチャーのあと、茶室独特の設計・記録方法である

「起こし絵図」について学び、実際に茶室を組み立てるワークショップを行いました。

今回はその様子についてご紹介いたします!

まずはじめに仲先生より、茶の湯の文化について、起こし絵図とはどのようなものなのかについてのお話を聞きます。

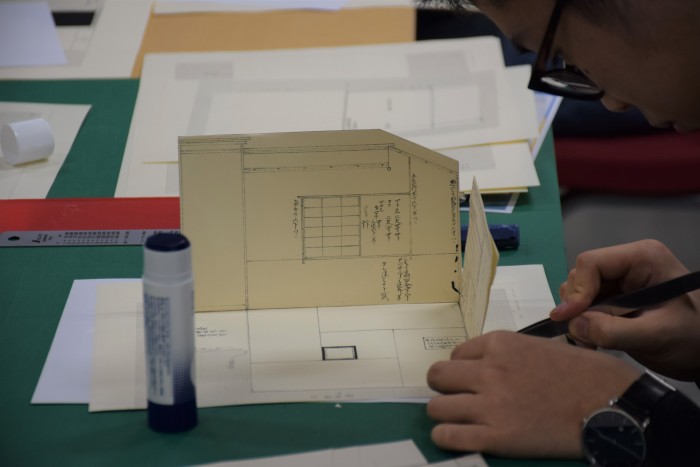

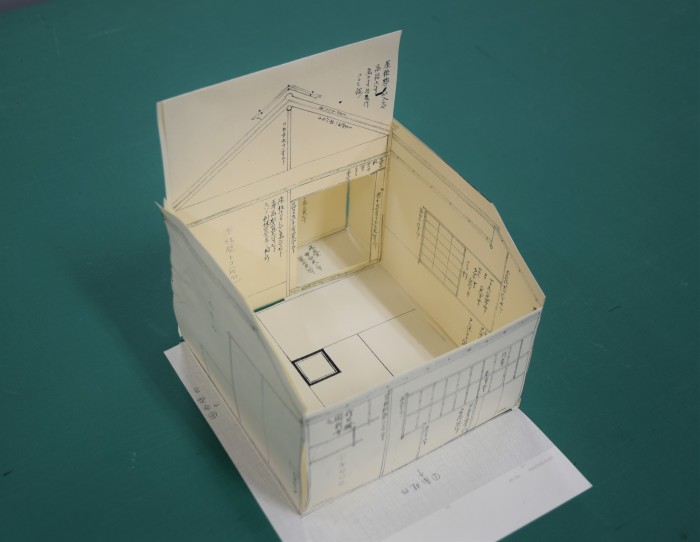

「起こし絵図」とは、折畳み式の簡易模型で、主に茶室などの設計や記録の際に利用され、

江戸時代に盛んに作られたといわれています。

和紙に窓や戸・天井などの図面を描き、壁面を折り曲げて組み立てることで立体図面になり、

つくりの複雑な茶室の設計図と模型の役割を合わせ持っています。

建具の種類や寸法などの詳細も書かれており、とても緻密な立体図面です。

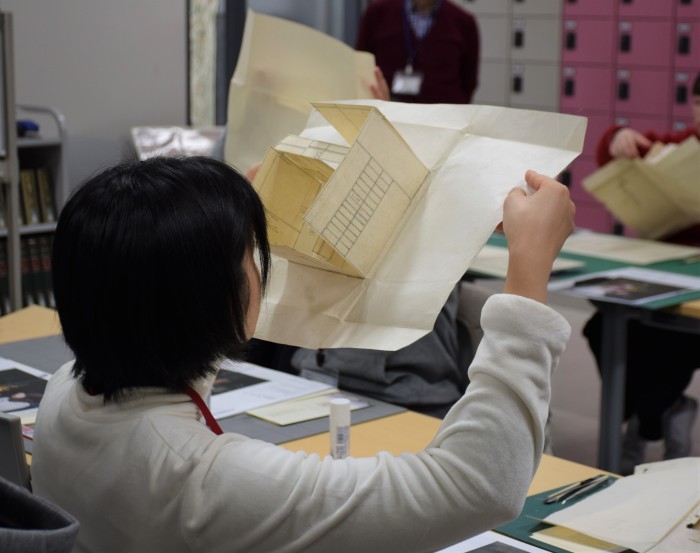

お話を聞いた後に、本物の起こし絵図を手に取り、観察と組み立てを実際に体験します。

手に取る前に、石けんでよく手を洗うなどモノを扱う際に大切なことも学びます。

かざして見てみると、所々に微細な穴があいていることが分かります。

この穴は、手描きで作成されていた図面の複製の際に目安となる穴で、当時の手仕事の様子をうかがうことが出来ます。

今回起こし絵図に取り組む茶室は「裏千家又隠(ゆういん)」です。

又隠(ゆういん)は今日庵とともに、裏千家を代表する四畳半の草庵茶室です。

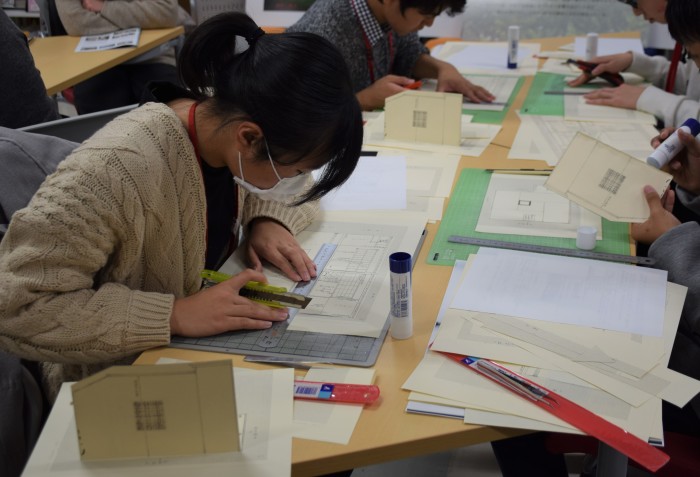

この絵図を色用紙に複写し、床や壁などの部材を組み立てていきました。

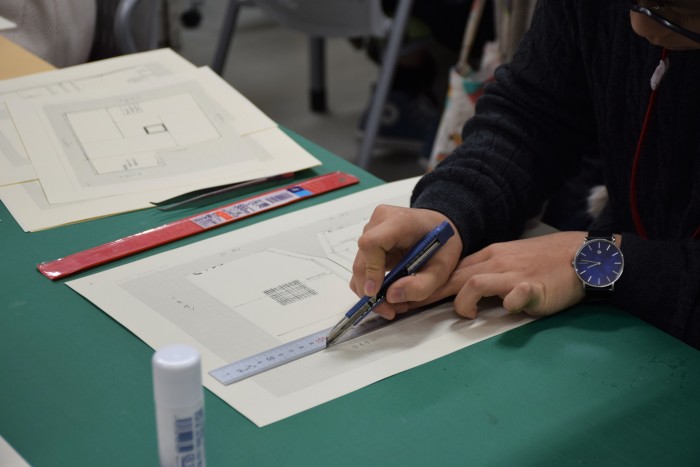

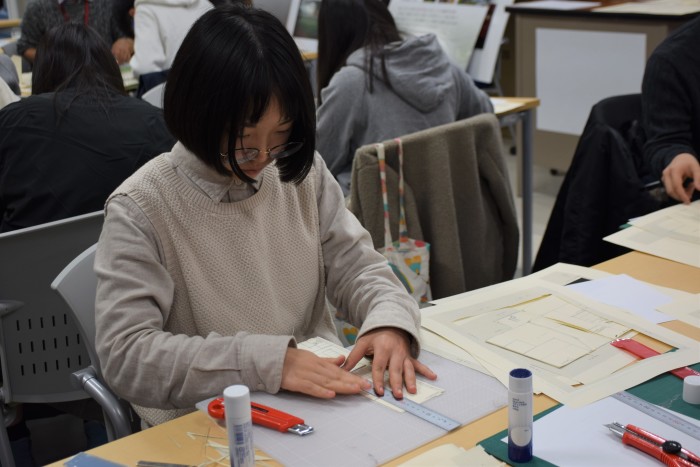

複写した各パーツを線に沿って切り抜いて貼り合わせ、方角を確認しながら四畳半に組み立てていきます。

組み立てた際にずれないように切り抜いたり、組み立ての際の差し込み口の切り抜きなど、

細かい作業にみなさんとても真剣です…!

大学院生も一緒に参加してくれており、作業しながら高校生にレクチャーしてくれました。

そして起こし絵図の完成です!

立体で見ると茶室の構造についてより理解が深まりますね。

完成後は、石製の茶臼で挽きたてのお抹茶をみなさんに味わっていただきました。

茶の湯の文化や茶室について学び、実際に挽きたてのお抹茶を味わい、

楽しんで取り組んでいただけたようで嬉しく思います。

ご参加くださったみなさま、ありがとうございました!!

そして、歴史遺産学科での学びをもっと知りたい!という方にお知らせです。

2月の卒業展開催期間中の2月15日(土)、16日(日)にオープンキャンパスが開催されます!

卒業展では、4回生の卒業研究の成果を展示発表し、あわせて卒業論文発表会を開催いたします。

3、4年生で深めたそれぞれの個人研究の展示・発表会となり、歴史遺産学科での4年間の学びを

知っていただける機会となっておりますので、みなさまぜひお越しください!

————————————————————————

〇2019年度 京都造形芸術大学 卒業展 大学院修了展

会期:2020年2月8日(土)~2月16日(日)

2月15日(土)、16日(日)はオープンキャンパスが同時開催されます

詳細はこちら!

〇京都造形芸術大学 歴史遺産学科 卒業論文発表会

歴史文化領域≫ 2020年2月8日(土) 10:00~

文化財保存修復領域≫ 2020年2月9日(日) 10:00~

※会場・プログラムについては追ってお知らせいたします。

————————————————————————