- 2024年2月19日

- イベント

ゼミ通ヒーローズVol.65 市花裕大と卒制作品『WAR MACHINE』について語るの巻 Part1

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

村上

今回は、卒業制作展で奨励賞を受賞した作品『WAR MACHINE』を制作した市花裕大君のインタビューを行いたいと思います。ではまず自己紹介からお願いします。

市花裕大(以下市花)

はい、市花裕大と申します。三度の飯よりゲームが好きといった感じで、ゲーム開発に関しても、普段から自分がプレイしているゲームに近いジャンルで、アクションだったりFPS(First Person Shooter)だったり、触った瞬間に楽しいと感じられるようなゲーム作りを目指しています。

村上

思いのほか真面目な回答が(笑)

卒業制作では筐体丸ごと作るという大がかりな制作になったね。今度はその作品紹介をお願いします。

市花

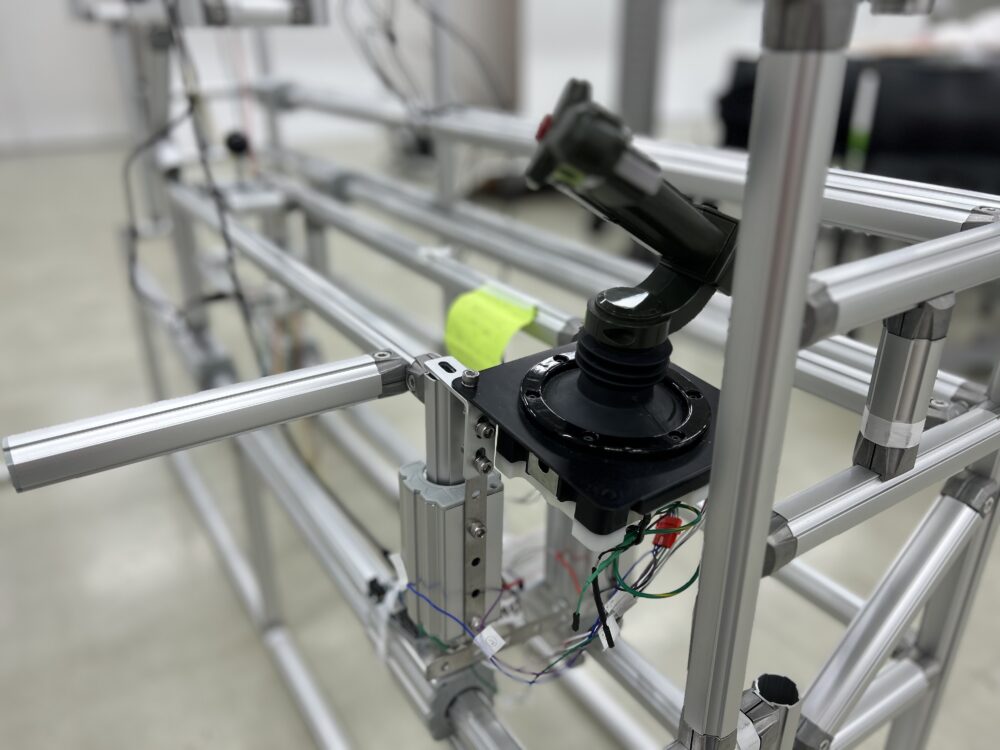

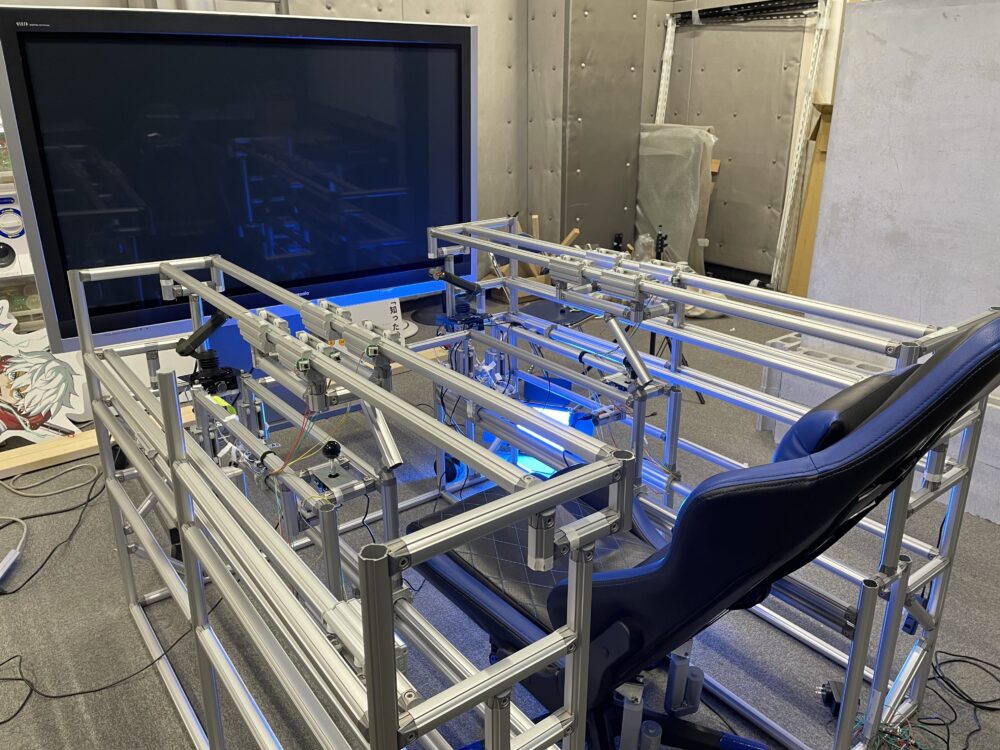

まず作品のコンセプトとして、コックピットに乗り込んだり大きなロボットを操作するといった体験に主軸を置いてゲームを制作しました。

ゲームの内容としては、シンプルな一人称視点のシューティングゲームですが、その中で僕が一番やりたかったのは、ロボットを起動するときに、手前にレバーを引いて、画面が表示されて、実際に体を動かすといった動作です。

村上

ゲームの内容自体はオーソドックスなFPSなんだけど、とにかく実際のコックピットを作って、実際に動かしてる感じを表現したいと。これ、去年から言ってたよね。「SF体験を作りたい」って。自身にとってのSFって何?

市花

例えば、世界が変わるのがファンタジーとするなら、世界が今のままで人が変わるのがSF、そんな風に定義してます。僕の好きな作品に『サイバーパンク・エッジランナーズ』っていうアニメがあるんですけど、あの中でも混沌としたナイトシティを舞台に主人公の成長を描くうえで、その世界の中で主人公がどんな活躍をするのかに焦点を当ててます。まあ、そういうのがSFかなって。

この手の話をするときによく例に出すのが映画版の『トランスフォーマー』の中のセリフなんですけど、一作目って、主人公が相棒のバンブルビーと徐々に仲良くなっていって、最後は一緒に敵を倒すという展開になるんです。これが三作目になると、主人公がやられかけるシーンがあって、そこで主人公がバンブルビーに向かって「俺たちは最強のコンビだな」って語り掛けるんです。出会ったときはどこかぎこちない関係性なのに、物語が進むにつれて友情が芽生えていくんです。主人公とSF世界の舞台をもとにしたロボットの生命体の関係性と成長が描かれていて、こういう人とロボットの関係とか魅力を感じますね。

村上

ドラえもんとか?

市花

それも同じですね。

村上

あれは、SFはSFでも「少し不思議」を略してSFっていう、いかにも藤子不二雄らしい定義だね。

村上

じゃあ作品の中身に話を戻そうか。まず、一番面白いポイントって何?

市花

大きいコントローラーのレバーを引いた瞬間にロボットが起動して、今まさに自分がロボットに乗っているっていうところに面白さを見出して作りました。

実際に作ってみると、そこはゲーム序盤の山場に過ぎないんですね。実際に動かして敵と戦うところでプレイヤーが興奮してたので、結局は「動かすことそのものが面白い」ゲームということになるかと思います。

村上

そこは狙いとは違ってたってこと?

市花

少しズレてたけど、概ね狙い通りって感じですね。

村上

学生の作るゲームだと、UnityなりUnreal Engineを学んで、画面の中だけで動くゲームを作って精一杯、というのが普通だと思うんだけど、今回の作品は完全にハードウェアというか、コックピットを作り込んで、しかも4DXの映画みたいにシートまで動くっていうところが驚いたね。このモチベーションの秘訣は?

市花

そもそもゲームの『タイタンフォール』に起因していて、これをプレイしたときに感動してこの業界を志望したっていうのがあります。実際に画面の中で動いているロボットと自分がリンクしてるのが楽しいって思ったんです。

昔ゲームセンターに『ジュラシックワールド』っていうシンプルなシューティングゲームがあったんですけど、あれってゲームの内容自体はぶっちゃけ面白くないんです。でもゲームセンターで遊ぶと絶対盛り上がるし面白いんです。それはなぜかというと、実際に自分が「ゲーム内の空間にいる」ってことが大きいと思うんですね。それで、自分が好きなロボットを動かすゲームが出来たら楽しいだろうなっていう、ただその一心だけで一年間モチベーションを保ちましたね。

村上

なるほどね、体験デザインを追求したかったと。

市花

そうですね。一度先生がゼミの時間中にこの作品のことを「アトラクション」って言ったじゃないですか。それを聞いてピッタリだなって思いました。

村上

「こんなの作りたい!」っていうのは誰もが思うことなんだろうけど、実際にここまでのものを作ったところが大きな評価ポイントだよね。卒展に他大学のゲームの先生とかプロの開発者とか色んな人が見に来てくれて、「学生なのにここまでやったんですか?」って驚いてたし、実際にほとんどの来場者が卒展会場に入った瞬間に「なんだこれ?」って驚いてたから、そこは大成功かな。

市花

子供の頃からガンプラが好きだったんですよ。プラモデルって完成した一瞬の喜びのために頑張って作るわけじゃないですか。今回の作品でいうと、外側の骨組みを作ってるときはあんまり面白くないんですけど、でも人が入るスペースができて、そこに座った時に「お!形が見えてきたな!」ってモチベーションが上がって、次にコントローラーがスライドする仕組みを完成させて、ただただガチャガチャと動かすと、もうそれだけで嬉しい。次に、電子部品を取り付けてPCの中で画面が動く。そんな小さなモチベーションが積み重なって完成まで漕ぎつけられました。

村上

中身のゲームとしては、3年のときに学科展用に作ったゲームがこのプロトタイプになっていたと思うんだけど、そこである程度の目標は達成できてた?

市花

あのときは、モニターを三つ並べて動かしてましたね。ゲーム序盤に人間として戦場を移動してるときは1画面だけで表示されていたものが、ロボットに乗り込んだ瞬間に両サイドの画面に映像が映って、3画面になって視野が広がった演出になってたんです。それに似た感覚はありますね。

22年度学科展での「WAR MACHINE」の展示風景

村上

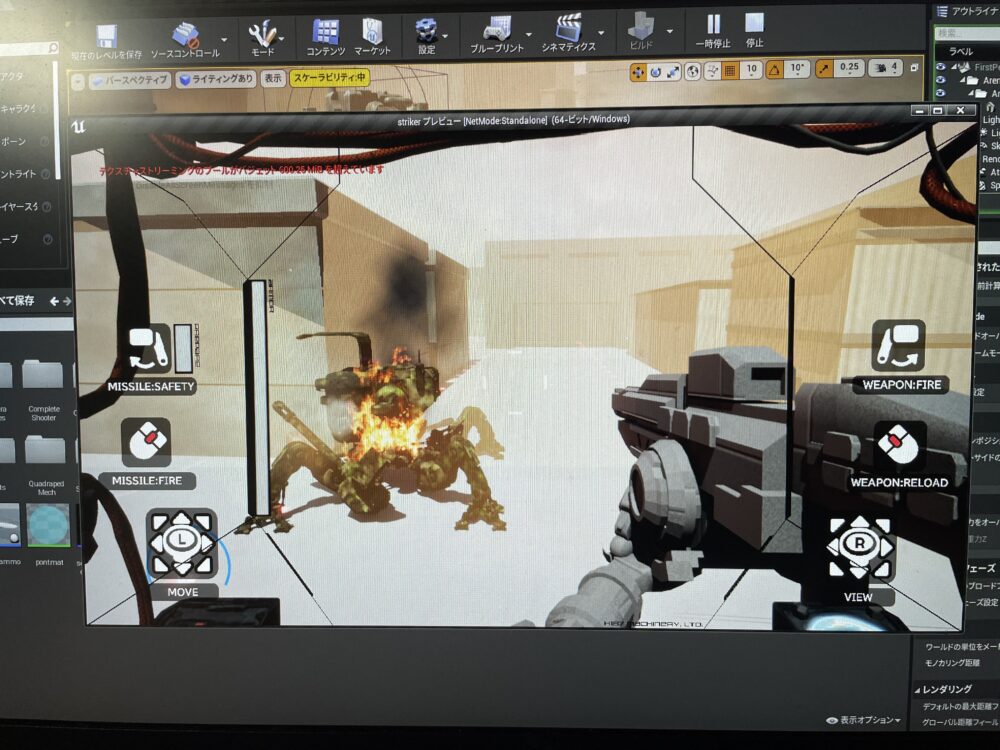

今回は開発ツールとしてはUnreal Engineということで、最終合評まではUE5で制作してたのに、展示直前になってUE4にバージョンダウンさせて完成させたよね。

市花

Unreal Engine5はゲーム単体で遊ぶ分には大丈夫なんです。プログラミングするときにBlue Printで小さなノードを繋いでいくんですけど、そのノードの中にC++のコードがたくさん入ってるんですよ。それを画面に表示するために物凄くCPUとGPUのコストを食って処理が重たくなってしまうんです。

村上

ノートPCに各種外部デバイスを複数接続してたのも重くなった原因になってる?

市花

いや、そこはそんなに関係ないですね。

村上

UE5の画質だと没入感も高まったかも知れないけど、でも狙いはそこじゃないもんね。リアルな映像を見せたいわけではなくて、リアルな体験を提供したかったわけで。

市花

そうですね。最終合評が終わって、正月の間にUE4に変更したんですよ。一瞬、「本当に今からこんな大幅な変更して大丈夫なのか?」って自分でも思ったんですけど、そのときに昔発売された『アーマード・コア』の画面を見たんです。

シリーズ初期の頃って物凄くポリゴン数が少なくて、四角い塊が動いてるだけみたいな。それでもあれだけ面白くて熱中したのは、ゲームを映像として見せようとしたんじゃなくて、体験そのものを作り込んでたからなんだって気付いて、ロボットを動かす体験さえデザインできれば画質はさほど関係ないのかなって割り切れました。

村上

確かに、コックピットに座ってみたら特に画面がチープだとは思わないし、ボスキャラとのバトルに入ったらそれなりのスピード感や迫力があるから、何も気にならないね。

市花

プレイヤーとしてゲームを楽しんでるだけの人は、とにかくボスを倒したいという気持ちで遊んでいたようなんですけど、観戦しているギャラリーだったり我々のような作り手の目線からすると、ボスキャラの動きが気持ち悪かったみたいです。人間の動きをロボットに反映させたので、それがぎこちないって。

村上

そのぎこちなさが「怖さ」に変わったんじゃないかな。『バイオハザード』の1作目みたいに、少ないポリゴン数とガクガクのモーションで、今見たらクォリティは低く感じるけど、それでも暗くて狭い廊下で目の前からゆっくりゾンビが歩いてきたら、見た目のクォリティ云々は関係なく普通に怖いって感じる。

Part2に続く