- 2025年5月7日

- 日常風景

前期授業が始まりました!

こんにちは、アートプロデュースコースです!

春休みが明けて、新1年生の入学式も終わりいよいよ前期の授業が始まりました。

今日は授業の様子を少しずつ覗いてみたいと思います♪

●●●●●●●●●●●●●

1年生「美術工芸入門1」

表現やものづくりをしたい人にとっては、いきなりアイデアを出す前に、「そもそも世界ってどうなっているのか?」ということを、ちゃんと観察することが大切です。この授業では、「私たちは普段どうやって物を見ているのか?」とか、「見る」と「見える」ってどう違うの?といったことを、実際に手を動かしたり、いろいろな例を通して考えていきます。

授業を覗いてみると…今日は何やら手を動かすワークを行っている様子!

****************

【ワーク1】 写真を見ながら、5分間でスケッチをする

まずはみんなでピカソの写真を5分間スケッチしていきます。

できるだけ写真と似せて、写実的に描くことを意識します。

【ワーク2】 同じ写真を今度はさかさまにしてスケッチしてみる

次は、写真の向きをさかさまにして同じように描いていきます。

みんな苦戦して、ワーク1の時のように筆が進みません。

終わって並べて見てみると…教室が笑い声に包まれます。

「面長になっちゃってる」といった、ワーク1と比べて思ったように描けていなかったことに驚く意見も。けれどこのワークを行うことで、デッサンがうまくなるというのです。

****************

写実的にと思っても、自分が今まで見てきたものから自然と学習した知識で記号的に描いてしまっていることが多いんだそうです。

例えば猫なら耳は三角で口の形はω…のような、意識していても「いつもの描き方」「知っている記号っぽさ」が出てしまうということです。

逆さまにすることで、なにを描いているのか分からなくなる→なんだか分からないから、よく見る→よく見ることで自分の癖が消えて写実的な絵に近づける…ということなのですが、よく知っているものよりも知らないもの、なんだかわからないものを描く方が写実的に描けるというのは不思議ですよね。簡単ですが奥の深いワークなので、ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか?

●●●●●●●●●●●●●

3・4年生

「アートプロデュース総合演習Ⅲ/アートプロデュース総合演習Ⅴ」

3年生・4年生は、自分の研究分野ごとにクラスが分かれています。いわゆる「ゼミ」と呼ばれるものですね!3年生は学年が上がる前に自分の希望するゼミを選びます。第二回目の授業日の今日は、それぞれ卒業論文・進級論文で取り扱う予定の研究内容を発表していました。

それでは、各ゼミの様子を覗いてみましょう👀

***

蔭山ゼミ

蔭山 陽太先生

専門:アートマネージメント、劇場設立・運営、文化政策。

蔭山ゼミは2学年合わせて17名と一番人数の多いゼミです。舞台を中心としたエンタメや国際文化・食文化(なんと蔭山先生は以前、板前さんをしていたとのこと!)など、取り扱うテーマも多種多様。今日は3〜4人のグループ毎に分かれて研究内容について発表しあっていました。

***

山下ゼミ

山下 里加先生

専門:文化による地域創造、文化政策、編集・ライティング

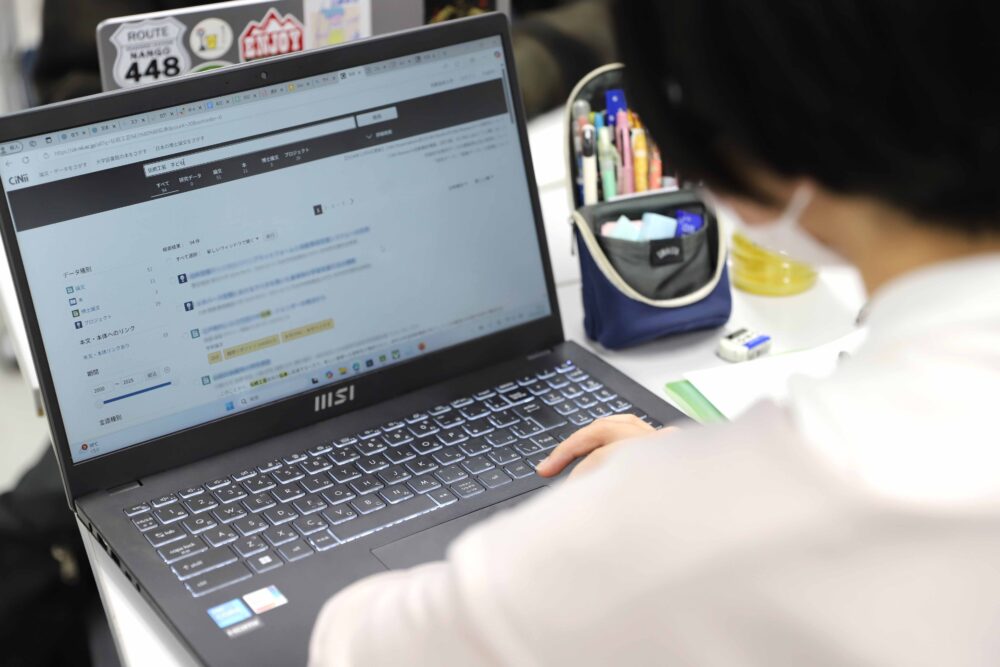

まちづくりや地方芸術祭など、地域密着型の研究をしている学生が集まる山下ゼミ。発表者の研究内容をもとに、気になる部分があればみんなで根拠となる文献探しに取り掛かっていました。元ライターの山下先生らしさを感じます。

***

林田ゼミ

林田 新先生

専門:視覚文化論、写真史/写真論

視覚文化を研究している林田先生のゼミでは、まずは写真や動画を使わずに言葉で説得する力の大切さを全員で確認。論文を描くにあたって、自分が立てたテーマに対してどのように証明を組み立てていくかをディスカッションしていました。

***

矢津ゼミ

矢津 吉隆先生

専門:現代美術(作家)、アートディレクション、アートスペース企画運営

作家活動と同時に様々なプロジェクトを行っている矢津先生。ゼミの中にも実際にアーティストとしてモノづくりをしたり、イベントの企画運営に積極的に関わっている学生が多く、卒業研究に論文ではなく卒業制作の報告書の提出を考えているという声も。

***

伊達ゼミ

伊達 隆洋先生

専門:人間科学、臨床心理学

伊達ゼミは4年生のみ。実は今年が伊達ゼミ最後の開講となります。少人数なので、今日は「ワークルーム」と呼ばれるアートプロデュースコースの実習室で授業を行っていました!

アート・コミュニケーション研究センターの所長でもある伊達先生のゼミの学生は、あらゆる芸術作品の鑑賞方法や鑑賞者の育て方にまつわる研究をしています。

●●●●●●●●●●●●●

いかがでしたでしょうか?アートプロデュースコースの様子が少しでも伝われば幸いです!

アートプロデュースコースでは人とつながり、アートを世に広める方法を日々学んでいます。

アートは作品だけでは成立しません。アートが成り立つには、人々が作品や物事と出会う空間や場を構成するプロデュースが必要です。そして、それらを経験した人々がさまざまな意味や価値を見出すことで、はじめてアートという現象が生まれます。

また、物づくりにとどまらず、地域に根ざした芸術祭やアートを通じて社会の課題を解決するなど、様々な場で活用する重要な役割を担っているのがアートプロデュースです。

アートプロデュースコースの最新カリキュラムや進路について紹介

京都芸術大学 先生によるコース紹介動画2024