- 2018年6月5日

- 日常風景

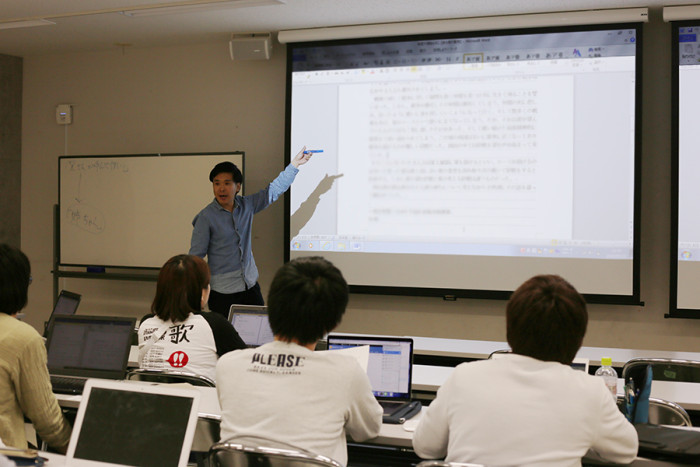

ショートショートの書き方、教えます!

こんにちは!

学科研究室の窓を開けていると心地よい風が入ってきて仕事もはかどる!

……ような気がしているスタッフの大賀です。(思い込みって大事だと思います)

今日のブログでは、ショートショート=短い小説を学ぶ授業『創作ワークショップⅢ』をご紹介したいと思います〜。

担当してくださっているのは、作家の山田隆道先生。小説家・エッセイスト・漫画原作者として活躍されていて、軽妙な語り口と笑いを交えて行われる講義が親しみやすく、学生に人気の先生です。授業内では物語の骨格(設計図ともいえるかもしれません)がどうやって作られているのかを、実際に作品を作りながら学んでいきます。

私が授業をのぞきにいった5月23日には、事前に課題が出されていたようで内容は以下のものでした。

これから書く小説の

①仮タイトル

②ワンライン

③原稿用紙で書いた時の想定枚数

④あらすじ

(ワンラインとは、小説や物語の内容を1行にまとめた文のことです)

上記の内容を書き出していくことで、話の筋がつかむことができ、足りていない部分にも気づき、自分がこれから書く小説の全体像を把握することができていくようです。

授業では、学生たちが書いてきたものをみんなで合評したり、先生が講評していくのですが、この日の授業では、

・人称と視点

・小説のジャンルは意識をしているか、いないか

・物語の着地点・分岐点を意識できているか

・話をどこから発想したのか、それをどう活かすのか

・既存作品との類似性

などを1つ1つ確認していき、それを踏まえて先生からアドバイスをされていました。

例えば、ミステリー要素のあるコント小説は、笑いを誘うためにリアリティと虚構のバランスを取ることや、登場人物の背景・行動の意図が語りきれているかなど、作品がもっと面白くなるための考え方や捉え方をアドバイスされていました。実体験をベースに書かれた小説では、先生の学生時代をベースにした、思い出話の盛り方を例にあげてレクチャーが行われました。

実は、先生が話されていた思い出話は、これまでの授業では事実として学生たちに伝えられていたようで、すっかり信じ込んでいた学生たちからは驚きと歓声があがっていました。

「“事実は小説より奇なり”というけれど、物書きはそれに負けちゃいけないんだよ!」と、事実は小説をドラマチックにするベースになるものだと、山田先生はおっしゃいます。

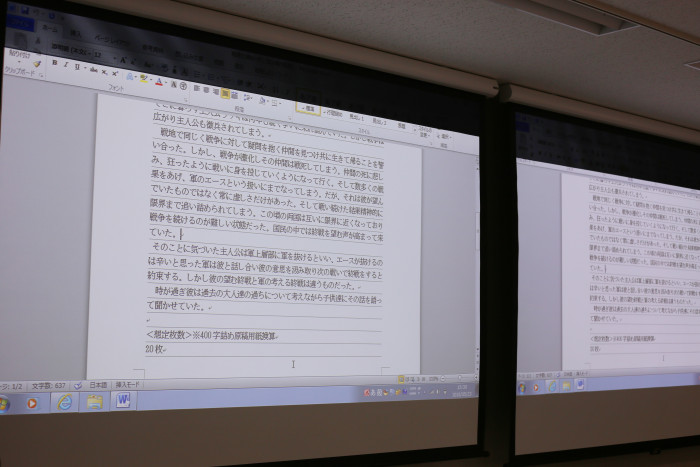

最後に、この日に発表された作品のなかで、先生と学生たちの反応が大きかった、うさぎが人間のように暮らす世界の戦争を描いた、ファンタジー作品のあらすじを少しご紹介したいと思います。

(あらすじから抜粋)

ーー戦地で同じく戦争に対して疑問を抱く仲間を見つけ共に生きて帰ることを誓い合った。しかし、戦争が激化しその仲間は戦死してしまう。仲間の死に悲しみ、狂ったように戦いに身を投じていくようになって行く。そして数多くの戦果をあげ、軍のエースという扱いにまでなってしまう。だが、それは彼が望んでいたものではなく常に虚しさだけがあった。そして戦い続けた結果精神的に限界まで追い詰められてしまう。ーー

うさぎが人間のように暮らしている世界の戦争、とフィクション性の高い作品ながら、領土問題や良心ゆえの葛藤など、現実の戦争とリンクできるリアリティもあり、そのバランス感覚が絶妙と、みんなから高評価を受けていました。

しかし先生が一番注目し、何度も口に出していた点は、

「これ、うさぎの話です!」

ということです。

リアリティがあるからこそ忘れそうになる、主人公たちが「うさぎ」ということ。最近ではペットとして人気で、デフォルメすれば可愛いキャラクターにもなる、小動物で有名な、あの「うさぎ」のお話という点です。

作者の学生はシリアスものとして書いていたようですが、作者がシリアスに書けば書くほど、この作品はコント小説になる可能性を秘めている、と先生は評価されていました。

このように、書き出す前に小説の骨格部分を明確にすることで、自分でも分かっていなかった作品の姿が見えてくるようになります。それを自分だけではなく、みんなに見てもらい、より良い作品になるための意見をもらえる、という点が大学の授業で文芸表現を学ぶ最大の利点じゃないかなと思います。

今週6/10(日)に開催される1日体験授業『ショートショートを書こう』では、今日ご紹介した「創作ワークショップⅢ」の一部を体験していただけます。「この授業、ちょっと受けてみたいなぁ」と思われた方、以下のサイトよりご応募いただけますので、ぜひご参加ください。

「午後なら参加できたのに…」と諦めておられた方にも朗報です。

6/10(日)の午前・午後部の最大定員数が増えました!

今ならご応募いただけますので、このチャンスをお見逃しなく!(また定員が埋まってきてますのでお急ぎください…!)

どんなみなさんにお会いできるのか、今から楽しみです。

学科一同、お待ちしております〜!

(スタッフ・大賀)