Topics

芸術研究の世界 特別講演

2022年6月30日

アクティビティ

日程終了しました

7月6日(水)18:30より、2022年度文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界」特別講演を開催いたします。

このセミナーは、一か月に一度実施します。セミナーの講師は、昨年度から引き続き、文部科学省科学研究費(通称:科研費)の研究代表者である8名の本学教員です。科研費は、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野の優れた研究を発展させることを目的として国から支給される研究費で、厳正な審査を経て採択され、数年間、申請した研究計画に沿って研究に取り組み、その成果を公表します。

オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

芸術研究の世界 特別講演

「芸術とお金の密かな関係」

講演者:吉岡洋(文明哲学研究所 教授)

日 時:2021年7月6日(水)18:30-20:00

対 象:京都芸術大学教職員、学生

【講演概要】

芸術はお金儲けではない、と普通思われています。芸術家はしばしば極度に貧乏だったり、逆に非常識な浪費をする人もいますが、いずれにせよお金に無頓着であることは、その人が芸術家としてより「ピュア」である証拠のように受け取られます。芸術作品は、誰も認めなければ一文の値打ちもないただのゴミですが、多くの人が高く評価する作品は、信じられないような高額で売り買いされたりします。近代文学の中では、お金持ちや資本家はしばしば悪役として登場し、そこではお金儲けや資本主義自体が「悪」であるかのように扱われてきました。しかしこのように、芸術活動とお金儲けが互いに鋭く相反するもののように考えられていることは、逆に両者の間には強い繋がりが隠れているということを示しているのかもしれません。そのことを、様々な実例に即して考えてみたいと思います。

【講師略歴】

吉岡洋(よしおか・ひろし)

京都芸術大学文明哲学研究所教授。京都大学文学部・同大学院修了(美学芸術学)。甲南大学、情報科学芸術大学院大学(IAMAS)、京都大学文学部、こころの未来研究センター教授を経て現職。著書に『情報と生命』(新曜社、1993年)、『〈思想〉の現在形』(講談社、1997年)など。批評誌『Diatxt.』(ダイアテキスト)1~8号の編集、「京都ビエンナーレ2003」のディレクターをつとめた他、「SKIN-DIVE」展(1999)、「京都ビエンナーレ2003」、「大垣ビエンナーレ2006」などの展覧会を企画。映像インスタレーション作品「BEACON」プロジェクトチームメンバー。文化庁世界メディア芸術コンベンション(ICOMAG)座長(2011-2013)。美学会会長。日本学術会議哲学委員長。

【芸術研究の世界】 (タイトルは科研の採択課題です。講演内容は追ってご連絡します)

8月3日 江本紫織 経験における撮影の位置付け-セルフィにおける「自己」の性質と作用関係の点から

9月7日 齋藤亜矢 描画のプロセスにおける想像と創造の関わりの検証

10月4日 藤澤三佳 生きづらさと社会的承認に関する社会学研究~多様な表現と他者からの共感を通して

11月2日 戸坂明日香 「不気味の谷」を超える復顔法の研究

12月7日 前川志織 戦間期日本の嗜好品広告における間メディア性

1月11日 宇佐美智之 中央アジア・オアシス地帯における都市の成立と展開:ザラフシャン川流域を中心として

2月1日 大西宏志 オーラル・ヒストリー 芸術運動としての広島国際アニメーションフェスティバル研究

3月1日 牛田あや美 日本統治下の漫画家・北宏二/金龍煥の懸隔

※日程は講師の都合等で変更の可能性があります

| 日程 | 2022年7月6日 |

|---|---|

| 時間 | 18:30 - 20:00 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 京都芸術大学教職員、学生 |

| 申込方法 | 学内掲示板・学生専用サイト(通学・通信)をご確認ください |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

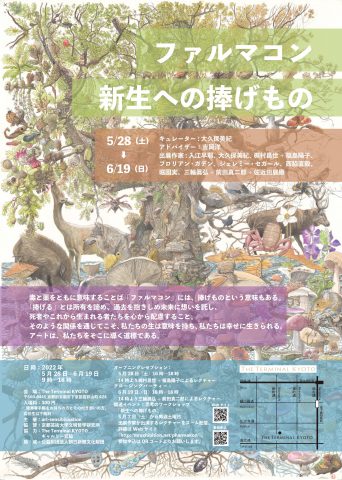

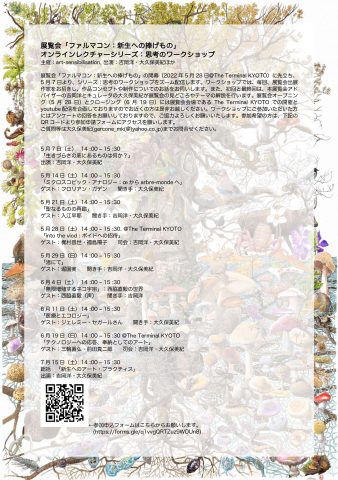

ファルマコンー新生への捧げもの

2022年5月11日

アクティビティ

日程終了しました

2022年5月28日(土)-6月19日(日)、The Terminal KYOTOにて企画展「ファルマコン 新生への捧げもの」(文明哲学研究所 協賛)を開催いたします。この企画展では、4月1日に着任された吉岡洋先生がアドバイザーをつとめておられます。展覧会に先立ち、5月7日(土)からは、オンラインレクチャーシリーズ「思考のワークショップ」もはじまりました。オープニングレセプションほか、オンラインでご参加いただける企画も満載のこの展覧会、ぜひ足をお運びください。

オンラインレクチャー詳細・参加申込みもこのサイトよりお願いします

—————————————————-

「ファルマコン 新生への捧げもの」

毒と薬をともに意味することば「ファルマコン」には、捧げものという意味もある。「捧げる」とは所有を諦め、過去を抱きしめ未来に想いを託し、死者やこれから生まれる者たちを心から配慮すること。そのような関係を通じてこそ、私たちの生は意味を持ち、私たちは幸せに生きられる。アートは、私たちをそこに導く道標である。

会 場:The Terminal KYOTO( 〒600-8445 京都府京都市下京区岩戸山町424)

日 時:2022年5月28日―6月19日 9時―18時

入場料:300 円(障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方、高校生以下無料)

主 催:art-sensibilisation

協 賛:文明哲学研究所

協 力:The Terminal KYOTO、ギャルリー宮脇

助 成:公益財団法人朝日新聞文化財団

キュレーター:大久保美紀

アドバイザー:吉岡洋

インストーラー:池田精堂

出展作家:入江早耶、大久保美紀、梶村昌世+福島陽子、フロリアン・ガデン、ジェレミー・セガール、西脇直毅、堀園実、三輪眞弘+前田真二郎+佐近田展之

【展覧会について】

私たちの惑星は、今なお混乱の最中にあるのだろうか?パンデミックは、マスメディアやインターネット上で不安や恐怖を拡散するインフォデミックを引き起こし、私たちは日常生活のあらゆる点で、なるほど深刻な犠牲を払いつづけている。ウイルスという不可視の敵の撲滅という大義名分のもとに横行する非科学的な施策や政策は、経済破綻と格差社会の深刻化を招き、翻って現行の社会システムの脆弱さを暴露したにも関わらず、私たちは、他者そのものが忌み嫌うべき病原体であるかのような洗脳を受け入れ、互いに連帯して助け合うどころか、互いを警戒して制裁し合う監視社会の強化に自ら加担してしまっている。所有に基づく現行の資本主義の行き詰まりや、民主主義の欺瞞が叫ばれて久しいにも関わらず、そのような問題を「積極的に思考する」ということに関して私たちが去勢されている現状にもあまりに無自覚ではないだろうか。

犠牲の深刻さを最も象徴的に示すのは、人間が人間であるために最も大切な死者への尊敬の表現や、集団的礼拝を含む儀式が無力化されたことである。死者を思いやり、これから生まれてくる者に大切なものを投げかける行為は、つまり「捧げもの」のことである。「捧げもの」の存在しない、つまり、今現世を生きていることのみに執着し、死者たちへの配慮も、未来に託す希望もない世界に広がるのは、さぞ絶望的で不毛な風景だろう。

だが、私たちはなお幸せに生きられる。あまりに大きな犠牲を乗り越え、新しい生を模索する努力をすることができる。私たちの生が意味を持つのは、過去を思いやり未来の人々に希望を託す、その関係を通じてこそなのだ。そして、アートは、そうしたつながりを感じさせる手がかりとなる。物事の本質的両面性に着目する「ファルマコン」という言葉には、一見相反する「薬」と「毒」という意味に加え、「生贄(捧げもの)」という意味がある。本展覧会では、異なる芸術的アプローチを通じて、新たな生を積極的に思考する試みを提案する。

(キュレータ 大久保美紀)

| 日程 | 2022年5月28日 - 2022年6月19日 |

|---|---|

| 時間 | 9:00 - 18:00 |

| 場所 | The Terminal KYOTO |

| 場所詳細 | 〒600-8445 京都府京都市下京区岩戸山町424 |

| 費用 | 300円(障害者手帳をお持ちの方とその付き添いの方、高校生以下無料) |

| 申込方法 | オンラインレクチャーは参加申込みが必要です |

| 主催 | art-sensibilisation(協賛:京都芸術大学文明哲学研究所 / 協力:The Terminal KYOTO、ギャルリー宮脇 / 助成:公益財団法人朝日新聞文化財団) |

| URL | ファルマコン 新生への捧げもの webサイト |

芸術研究の世界#11 能で吹かれる能管の伝承研究

2022年3月3日

アクティビティ

3月2日(水)18:30より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#11」をzoomにて開催いたしました。

芸術研究の世界#11

「能で吹かれる能管の伝承研究」

講演者:森田都紀(京都芸術大学准教授)

日 時:2022年3月2日(水)18:30-20:00

参加者:58名(京都芸術大学教職員・学生)

*講演概要ほか詳細:http://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/4956/

【参加者感想(一部抜粋)】

*能に関しては全くの素人ですが、大変面白いお話しでした。

*ありがとうございます。日本人として日本の芸能の「能」に少し通じたことがうれしくなる本日のお話でした!

*興味深いお話をありがとうございました。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

——————————————————–

【文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界」】

このセミナーの講師は、文部科学省科学研究費(通称:科研費)の研究代表者である、11名の本学教員です。科研費は、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野の優れた研究を発展させることを目的として国から支給される研究費で、厳正な審査を経て採択され、数年間、申請した研究計画に沿って研究に取り組み、その成果を公表します。オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

芸術研究の世界#11 能で吹かれる能管の伝承研究

2022年2月22日

アクティビティ

日程終了しました

3月2日(水)18:30より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#11 能で吹かれる能管の伝承研究」を開催します。

このセミナーは、一か月に一、二回の頻度で、実施します。

セミナーの講師は、文部科学省科学研究費(通称:科研費)の研究代表者である、11名の本学教員です。

科研費は、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野の優れた研究を発展させることを目的として国から支給される研究費で、厳正な審査を経て採択され、数年間、申請した研究計画に沿って研究に取り組み、その成果を公表します。

オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

芸術研究の世界#11

「能で吹かれる能管の伝承研究」

講演者:森田都紀(京都芸術大学准教授)

日 時:2022年3月2日(水)18:30-20:00

対 象:京都芸術大学教職員、学生

【講演概要】

「能」は室町時代に大成し、今日に至るまで約600年ものあいだ伝承されてきた芸能です。これまで私は、能で吹かれる能管(笛)を研究対象に据え、能の音楽面が歴史的にどのように変容を遂げてきたかを研究してきました。残された囃子伝書や譜本などの能管の史資料を読み解くと、今日の能の音楽面が様々に変化してきたことがみえてきます。今回の講演では、能管の史資料にはどのような性質があり、それらを読み解くとどのようなことが描出されるのかについてお話しいたします。それにより能の研究に音楽研究が貢献し得るところを考えられればと思います。

【講師略歴】

森田都紀(もりたとき)

東京藝術大学音楽学部楽理科卒業。東京藝術大学大学院音楽研究科博士後期課程修了。博士(音楽学)。日本学術振興会特別研究員(PD)、東京藝術大学非常勤講師等の勤務経験を経て、2013年4月より本学通信教育部芸術学科和の伝統文化コースに勤務。主な関心は能の演奏技法の伝承研究、学校教育における日本音楽の教材化研究。著書に『能管の演奏技法と伝承』(思文閣出版、2018年)など。

| 日程 | 2022年3月2日 |

|---|---|

| 時間 | 18:30 - 20:00 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 京都芸術大学教職員、学生 |

| 申込方法 | 学内掲示板・学生専用サイト(通学・通信)をご確認ください |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

芸術研究の世界#10「ヒッタイトの鉄とは何か―失われた技術から見えてくるもの―」

2022年2月3日

アクティビティ

2月2日(水)18:30より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#10」をzoomにて開催いたしました。

芸術研究の世界#10

「ヒッタイトの鉄とは何か―失われた技術から見えてくるもの―」

講演者:増渕麻里耶(歴史遺産学科准教授)

日 時:2022年2月2日(水)18:30-20:00

参加者:38名(京都芸術大学教職員・学生)

*講演概要ほか詳細:http://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/4943/

【参加者感想(一部抜粋)】

*現代の科学が発達して逆に古い事実を再確認して正していくことにが大変興味深かったです。大変参考になりました。ありがとうございました。

*実際に検証したことのみから分析判断し、これまでの固定概念を外して物事を観る、という研究に対する姿勢がとても新鮮でした。アフリカの祭祀と製鉄の関係も驚きです。貴重なお話を伺うことができました。

*教科書で習うような考古学的な「常識」が、実際は、出土品の検証に依らず、文書や言説の検証だけで主張されていたという事実に驚きました。マジョリティが作った「常識」のフィルターを取り払い、科学的見地から物証を求める増渕先生の姿勢は研究者の鑑だと感じました。質疑応答も活発で、聞きごたえがありました。貴重なお話をありがとうございました。

*以前から紀元前400年以前の歴史は文書が限られているなかでどのように立証していくのか少し興味がありました。今回その疑問に触れられて勉強になりました。科学が進むと、歴史の曖昧さも明確になりやすいというのが新しい視点として見つけられたことは私にとって一番の収穫でした。また、疑問を持つことは大切ですが、結論を拡大解釈させる(意図的ではなくても)危険もあることも常に念頭に置く必要があると受け止めることができました。世の中知らないことだらけで面白いです。

*古い時代のことを、現代の技術を駆使して解き明かしていったり、文献にあたりながら解明するということの楽しさが、今回の講義から学べたと思いました。

現代とは、全く異なった価値観や考え方をもっていただろう古代の人々のことを、「鉄」から考えるのは興味深く、また、ロマンがあるなと感じました。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

——————————————————–

【文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界」】

このセミナーの講師は、文部科学省科学研究費(通称:科研費)の研究代表者である、11名の本学教員です。科研費は、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野の優れた研究を発展させることを目的として国から支給される研究費で、厳正な審査を経て採択され、数年間、申請した研究計画に沿って研究に取り組み、その成果を公表します。オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

【今後の予定】 (タイトルは科研の採択課題です。講演内容は追ってご連絡します)

3月2日 森田都紀 日本の芸能「能」の演奏技法の伝承過程に関する歴史的研究‐能管を中心に‐

※日程は講師の都合等で変更の可能性があります