2013年6月28日

日常風景

雨でも風景油彩|1年次「絵画基礎」

こども芸術学科の1年生、絵画基礎はいよいよ油彩画に挑戦しています。 今までに描いたことのある学生さんもいます...

2013年6月28日

日常風景

こども芸術学科の1年生、絵画基礎はいよいよ油彩画に挑戦しています。 今までに描いたことのある学生さんもいます...

2013年6月27日

日常風景

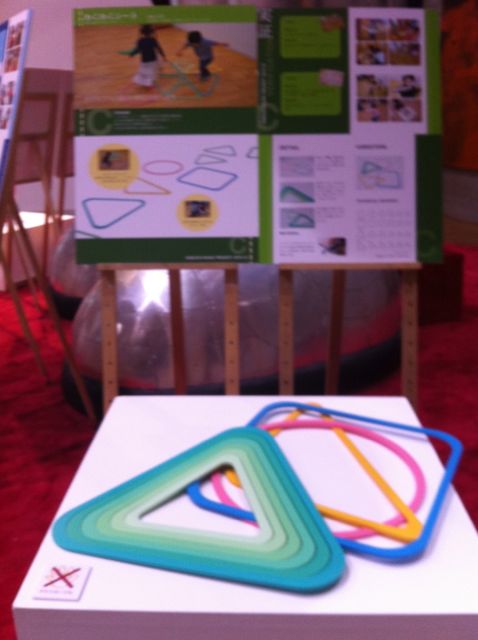

月曜日2限、3限はこども芸術研究IVの授業です。 前期授業テーマは「ファンタジーをつくる」です。 こども芸術大...

2013年6月22日

イベント

空梅雨から一転、梅雨らしくなってきましたが、Aゼミの5人が京都市一橋学童保育所でワークショップを行いました。...

2013年6月21日

日常風景

前期前半は「プレイルームをつくる」というテーマで子どもたちと関わり、 前期後半は様々な分野の方々にお越しいた...

2013年6月20日

イベント

台風が近づいていますので気を許せませんが、梅雨入りしてから久しぶりのまとまった雨ですね.. たまには雨音を聴く...

2013年6月18日

日常風景

月曜日2限、3限はこども芸術研究IVの授業です。 前期授業テーマは「ファンタジーをつくる」です。 こども芸術大...