2015年6月30日

日常風景

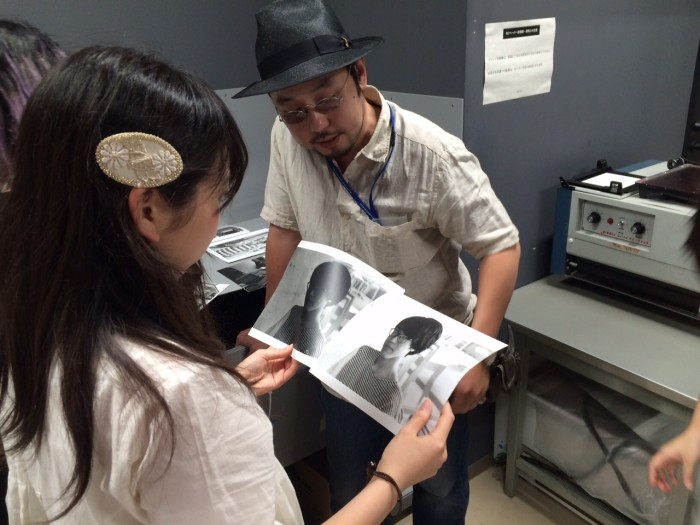

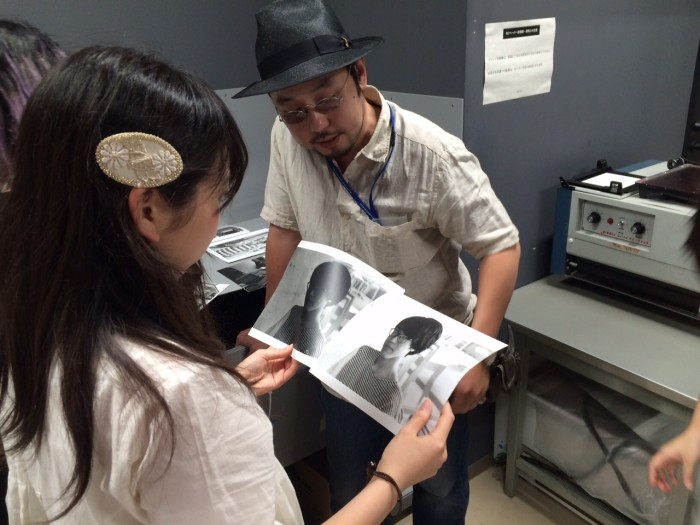

【授業紹介】写真プリント

こんにちは、情報デザイン研究室スタッフの吉本です。 今回は2年生を対象とした写真基礎の授業の様子を紹介します...

2015年6月30日

日常風景

こんにちは、情報デザイン研究室スタッフの吉本です。 今回は2年生を対象とした写真基礎の授業の様子を紹介します...

2015年6月26日

日常風景

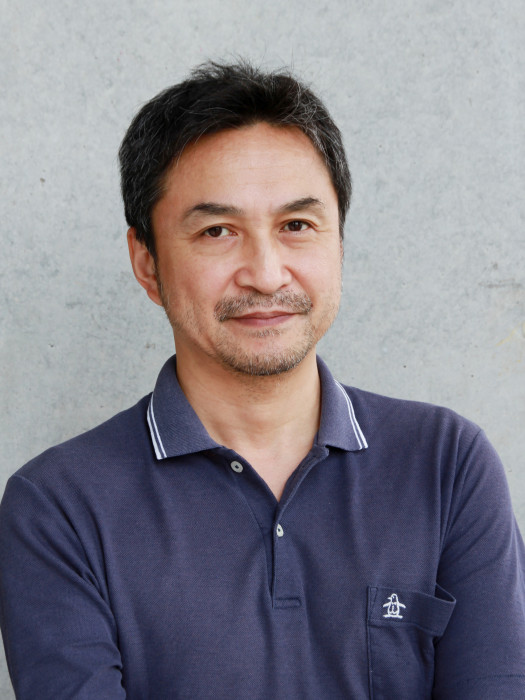

今回は都築潤先生インタビューの後編をお送りします!! ( 前回の様子はこちらからどうぞ) 前編では、イ...

2015年6月25日

日常風景

「情報デザイン学科をもっともっと知ってもらいたい!」 ということではじまった、インタビュー企画の第二...

2015年6月24日

ニュース

先日、6月14日に行われた体験入学での情Dコースの作品をご紹介しました。 今回は、イラストレーショ...

2015年6月22日

ニュース

今回は、6月14日におこなわれた「一日体験入学」の特別編をお届けします。 情報デザインコースの課題テーマは「...

2015年6月19日

日常風景

先日、3年生の授業「総合演習ⅠC」の展示発表&プレゼンが行われました。 普段授業を行っている教室を片付け...