2016年10月26日

ニュース

卒業生がウェブCMを制作しました!!

今回は卒業生の活動をご紹介します!! 2013年に情報デザイン学科イラストレーションコースを卒業し、 現在...

2016年10月26日

ニュース

今回は卒業生の活動をご紹介します!! 2013年に情報デザイン学科イラストレーションコースを卒業し、 現在...

2016年10月21日

ニュース

空が高くなり、うだるように暑かった日々が嘘のように 涼しく気持ちの良い季節になりました。 気温が下がるにつれ...

2016年10月19日

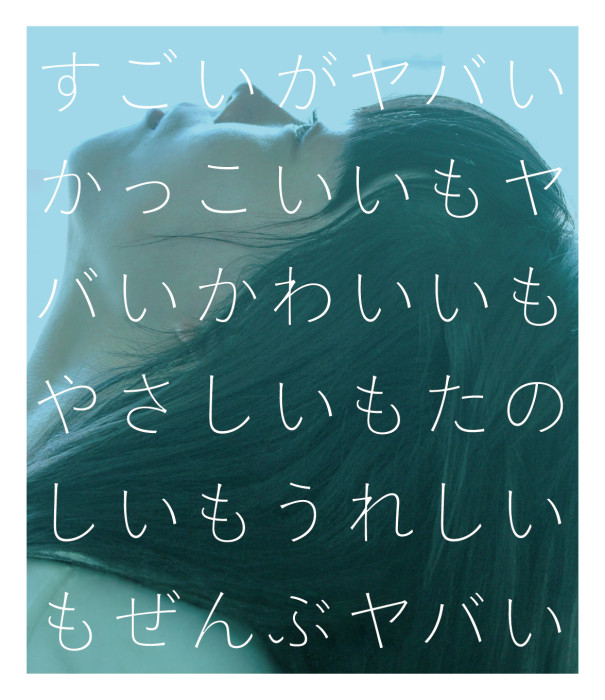

日常風景

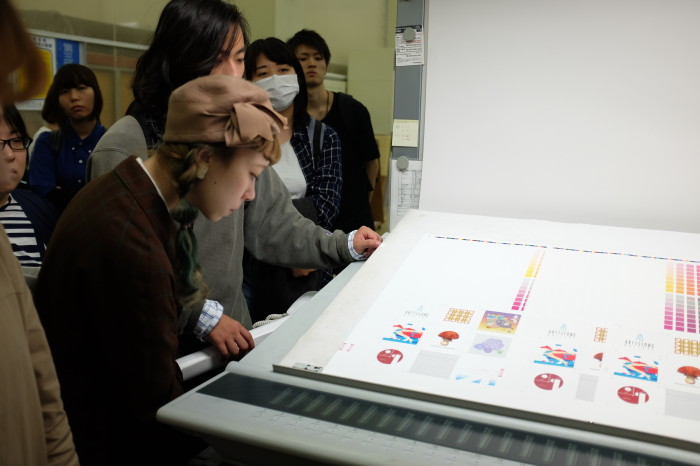

3年生以上が対象の科目「表現演習Iタイポグラフィ研究」の授業で、 株式会社写真化学 草津事業所 を見学さ...

2016年10月17日

日常風景

情報デザイン学科の在校生、いや、卒業生なら知らない人はいないであろう、 学科の事務を担当するスタッフ...

2016年10月14日

イベント

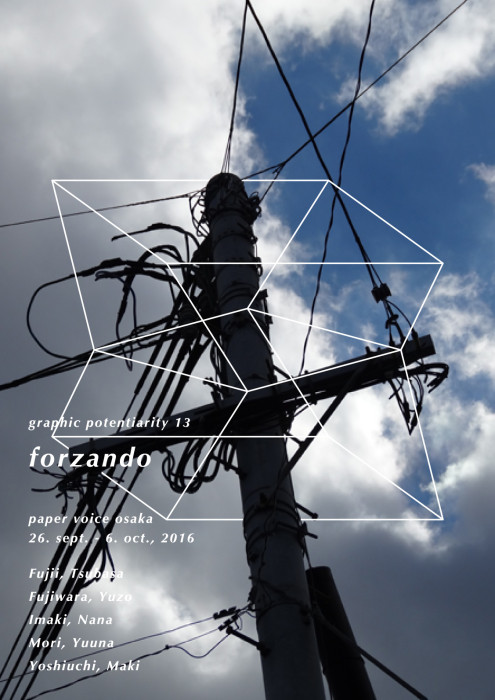

先日大阪で行われました、藤原先生と4年生の展覧会をご紹介します! この展覧会は毎年、藤...

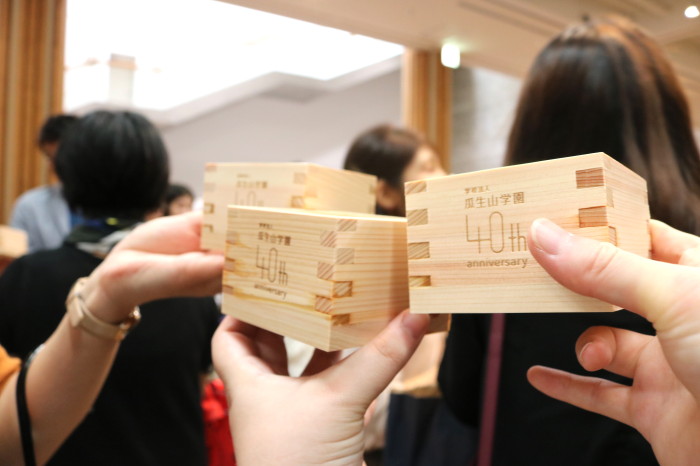

2016年10月12日

ニュース

秋の空気に様変わりした今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。 突然ですが、学校法人 瓜生山学園...