2016年11月28日

イベント

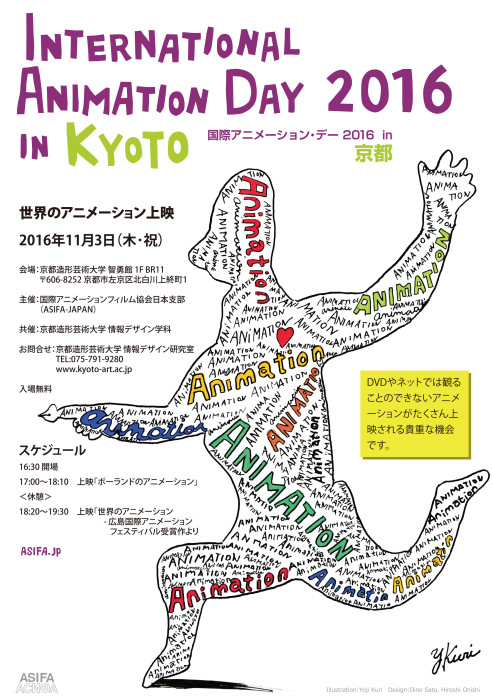

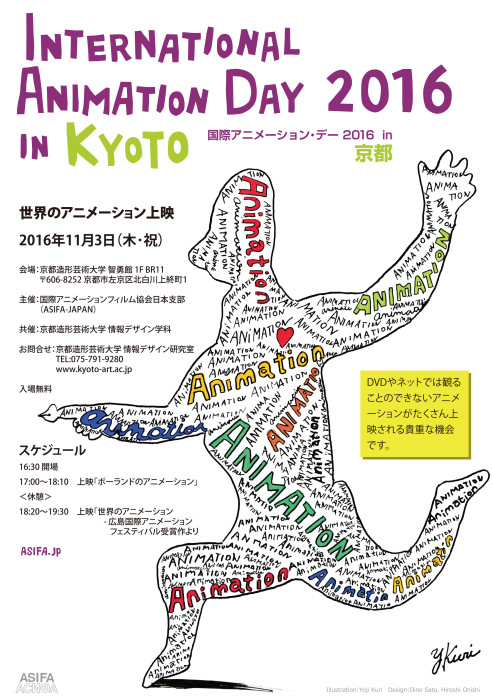

世界のアニメーションが集う!国際アニメーション・デー2016 in 京都を開催しました!

11/3(木・祝) 京都造形芸術大学 智勇館1階にて 国際アニメーション・デー 2016 in 京都を開催しました! &n...

2016年11月28日

イベント

11/3(木・祝) 京都造形芸術大学 智勇館1階にて 国際アニメーション・デー 2016 in 京都を開催しました! &n...

2016年11月25日

日常風景

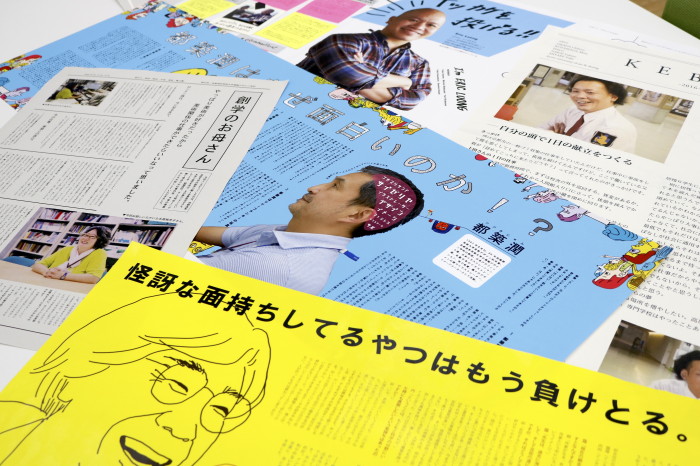

今回は3年生イラストレーションコースD領域【構想計画】で行われた 「雑誌カバービジュアル」の授業をご紹...

2016年11月24日

日常風景

4年生はただいま卒業制作に向けて日々制作中です! 卒業制作展の開催は来年の2月ですが、4年生の制作は4月から...

2016年11月21日

ニュース

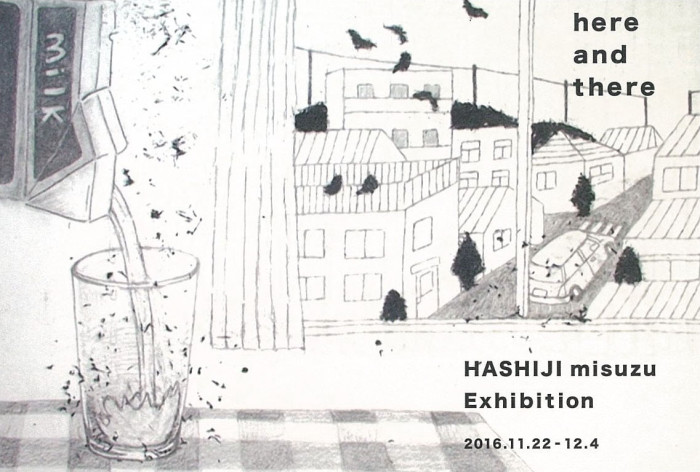

今回は卒業生の展覧会をお知らせします! 2013年に情報デザイン学科イラストレーションコー...

2016年11月16日

日常風景

紅葉シーズンに入り、京都も賑わっている今日この頃、 2年生の授業『プロフェッショナル研究』の授業では 働く人に...

2016年11月14日

日常風景

こんにちは。情報デザインスタッフの勝です。 秋も深まり、後期がはじまってから早1ヶ月が過ぎまし...