- 2021年2月5日

- 日常風景

山崎隆之先生特別講義「仏教美術と保存修復について」

こんにちは、歴史遺産学科です。

1月15日(金)、「歴史遺産学基礎実習Ⅲ」最終授業において、客員教授の山崎隆之先生に特別講義をしていただきました。テーマは「仏教美術と保存修復について」、受講生全員先生のお話に熱心に耳を傾けました。

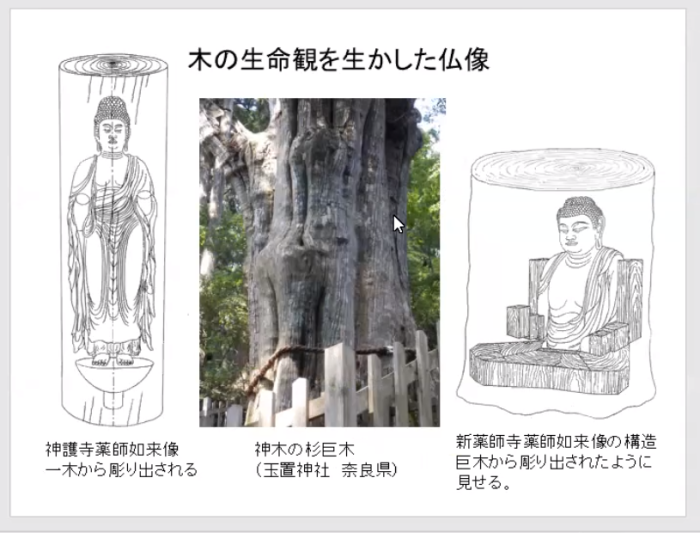

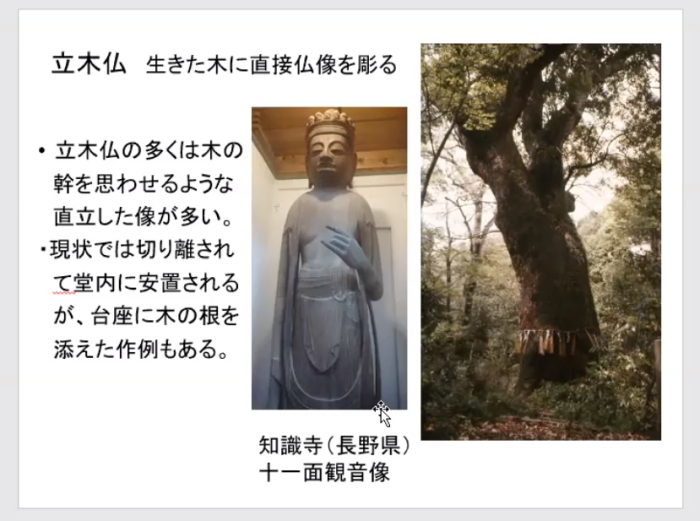

仏像の中には、神木、霊木を用いた彫刻もあるそうで、長谷寺十一面観音像、東寺八幡三神像などが紹介されました。木の生命や霊性を利用して仏像に威力を籠める目的と考えられます。立木仏とは、立っている木にそのまま彫刻が施された仏像ですが、その場合、木はやがて死んでしまうので、切り離されて堂内に安置されることもあったそうです。

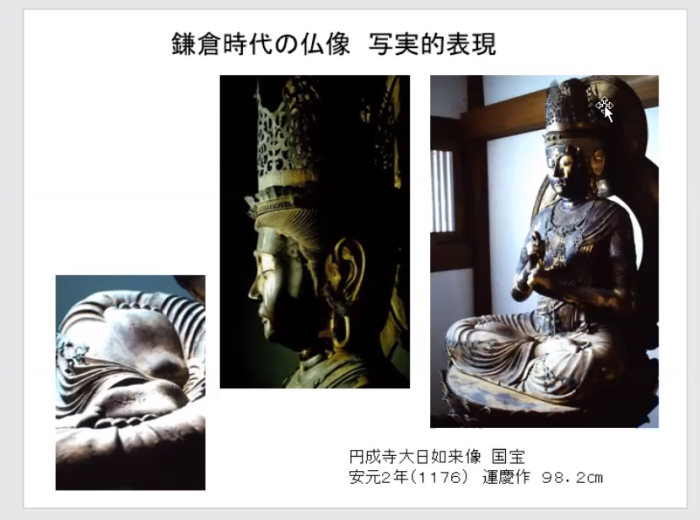

頭体の主要部を一材で造るものを一木造りといいますが、干割れが生じやすいそうで、干割れを防ぐためには像内を空洞にする必要があるそうです。一方、複数の主材を寄せて頭体主要部を造るものを寄木造といいますが、当時大型仏像の造立が盛行し、木材が不足していたという事情もあり、作業能率も良い寄木造が成立していきました。寄木造では、生命感を出すために、より写実的な表現がされるようになりました。

円成寺大日如来像の足の裏はとてもリアルで生きた人間のようです。

三十三間堂二十八部衆像の頭巾はなんと取り外し可能です!究極の写実です。

持ち上げると肋骨と五臓六腑が出てくる栄国寺阿弥陀如来像。この像は生きているということを見せたかったのでしょう。

仏像の損傷と修理

ほとんどの仏像が長い歴史の中で、さまざまな損傷を受けてきました。

損傷の種類としては、表層の漆箔彩色の剥落、干割れと腐食、虫蝕と鼠害、火災、地震による被害などがあります。それらの仏像の様々な修理例をご紹介いただきました。その中には面白い例もいくつか。

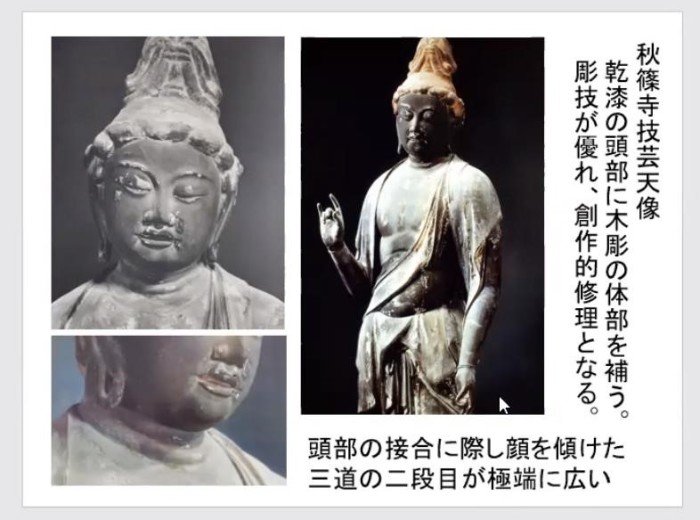

こちらは秋篠寺技芸天像。鎌倉時代の仏師が奈良時代の仏像を修理する際、遊び心なのか、まっすぐだった首を少し傾けて接着しました。そうするとかえって憂いが出たという創作的修理の例。今では考えられないことですがとのことでした。「修理は仏像が持っている本来の魅力を生かす修理をしなくてはならない。」という山崎先生のお言葉も印象的でした。

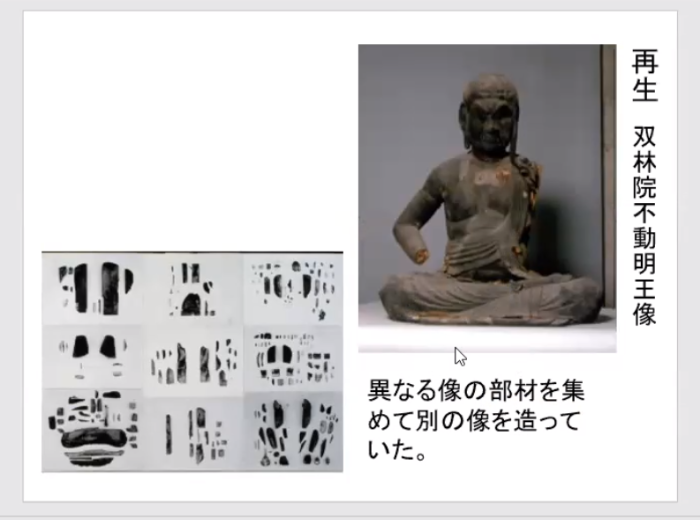

異なる像の部材を集めて別の像を再生させていた珍しい例。

明治時代になると、岡倉天心が近代修理を始めました。現代の修理は現状維持修理が基本です。像を安置することを主眼に、材質と構造を強化していきます。修理の副次的成果として、修理の時に、初めて内部に銘文や舎利、小仏像などさまざまなものが収められていたことが分かった例もあります。

広隆寺聖徳太子像の内部からは、布でできた乾漆箱が見つかりました。

こちらは山崎先生が復元した金箔の箱。表面に花や木、鳥、蝶の文様が表されています。

続いては阿修羅像の復元です。

荒ぶる神から守護神になったとされる阿修羅、三面六臂の半裸形で手に日、月を捧げ、弓、矢を執り、合掌する形が一般的です。最も有名な仏像はやはり興福寺の阿修羅像でしょう。

こちらは半身像として山崎先生が阿修羅模型を製作されているところです。

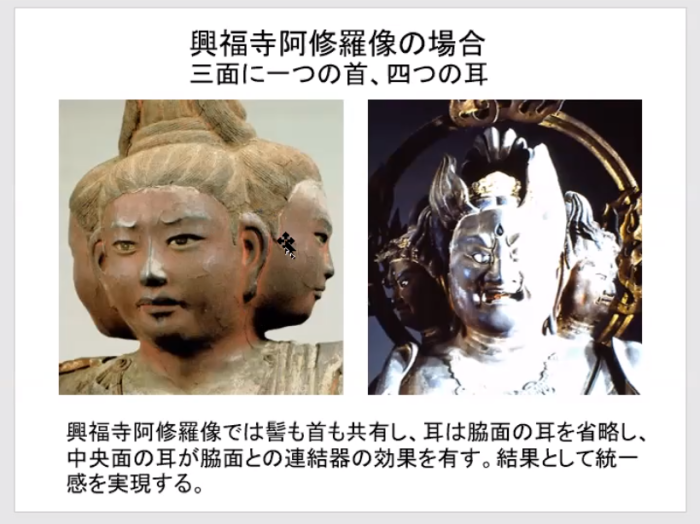

そして、興福寺の阿修羅像で山崎先生が注目されたのは「耳」。

一般的な三面像は、3つの顔に6つの耳だそうですが、興福寺の阿修羅像は3つの顔に4つの耳。中央面が左右の面と耳を共有することで統一感が実現され、三面一体化のキーポイントとなっています。

また、「耳」は金鼓(こんく)の音を聴く造形の要としての役割を果たしています。

『金光明最勝王経』には、金鼓を聴くことで懺悔の心が生じ、それにより罪障を滅することが出来ると説いています。阿修羅は過去に罪業を重ねているので、懺悔の必要性があるのです。3つの顔が示す心の動きにも注目です。

CTスキャンで確認すると、もともとの塑像原型の表情は違ったことも分かりました。

まだまだお話を聴きたいというところで時間切れとなってしまいましたが、受講生からはこんな感想が寄せられました。

「害虫は紙のものはよく見ていたが、仏像が虫蝕され顔が潰れているのを見たことがなかったので、改めて虫による被害は舐めてはいけないと思った。」「建物も含めて仏像をより神秘的に見せる舞台装置にしている話が印象的だった。」「材料となる木を選ぶ時の心理的なこだわりの話はとても面白かった。」「修復で勝手にいじって、それにより味が出てよく見えると聞いて、何が一番良いのだろうと分からなくなりました。よく見えるならば、それが一番では?といつも思います。」「展示されているものや実際のお寺で見る仏像は、大抵下から仰ぎ見ることが多いため、当時の人々は下からの見映えが良くなるよう工夫していたというのを知り、とても賢いと感じました。」「阿修羅像についての話が非常に面白く、聞き入ってしまいました。」数多くの感想が寄せられる中、一番多かったのが、「修理は仏像が持っている本来の魅力を生かす修理をしなくてはならない。」という先生のお言葉でした。

本物の仏像を使って説明していただきました。

講義後も受講生から山崎先生への質問は尽きませんでした。

またこのような講義をしていただけたらと思います。山崎先生ありがとうございました!!