- 2021年6月22日

- ニュース

学内展示_ 公募展参加 3回生レポート

こんにちは!

空間演出デザイン学科です!

今回は少し長めな内容になるかと思いますが、ぜひとも最後までご覧ください○

………………………………………………………………..

今回紹介しますのは、在学生公募展です!

毎年行われているこの公募展ですが、応募資格は京都芸術大学学部または大学院の在学生であることのみ。(通学過程対象)

つまりは1〜4回生・大学院生であれば、誰でも応募することができます。

展示資格を取得するには、審査などに通過する必要はありますが、誰にでもチャンスがあることはとってもいいですよね。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、大学外の方に生で見てもらうことができないのが大変惜しい。。。

早く学生らの作品を、いろんな人に観てもらえる日々が戻ってきてほしいです。

在学生公募展についてさらに説明しますと、

応募の際にまず「展覧会企画書」と「作品資料」が必要です。

企画書とは、今回の展覧会に出展する内容や作品についての計画書です。

こんな作品テーマで、このくらいの規模で、こんな展示プランを考えていますよ、と第3者にも分かってもらえるような資料ですね。

作品資料というのは、出展する作品についての詳細資料です。

今回は少なくとも1点の作品画像の提出が求められていました。

こういった応募期間での資料準備はもちろん、出展するための作品もないといけません。

第一次審査 (書類審査)

↓

第二次審査(面接)

↓

合格

↓

晴れて展示作家の権利を取得★

審査員は各学科の先生方。

空間演出デザイン学科からは大野木啓人先生と八木良太先生。

展示会場は学内ギャラリーの【ギャルリ・オーブ】

いつもOCでも使用している空間です。

そして、今年度公募展に出展した学生さんは3組。(うち2組はグループ作家)

その中の1人が空間演出デザイン学科3回生の日野くんです。

今回の展示までの経緯や、作品について聞いてみましたので、展示風景の写真と共に紹介します。

。

。

。

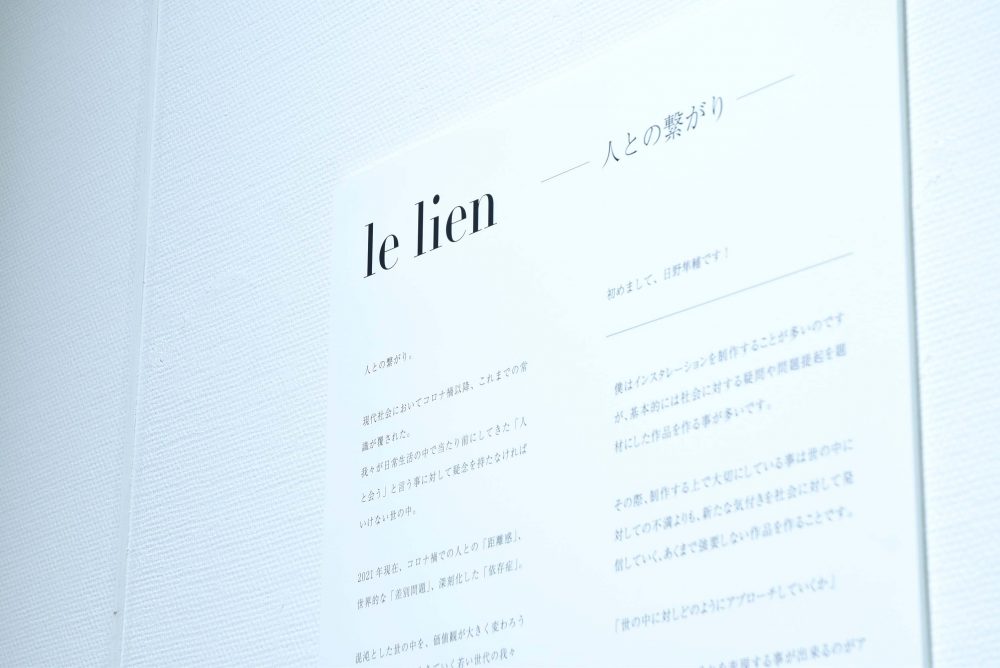

le lien 人との繋がり

————————————–

人との繋がり

現代社会においてコロナ禍以降、これまでの常識が覆された。

我々が日常生活の中で当たり前にしてきた「人と会う」と言う事に対して疑念を持たなければいけない世の中。

2021年現在、コロナ禍での人との「距離感」、世界的な「差別問題」、深刻化した「依存症」。

混沌とした世の中を、価値観が大きく変わろうとしている狭間に生きていく若い世代の我々が、混乱する情報の中、何を一番大事に置くべき軸かを、今一度見つめ直し、現代社会において、更にコロナ禍において、今世界中で変容しつつある「人の関係性」のあり方についての概念と、本当にあるべき「人との繋がり」のカタチと意味について模索し、これから向かう世界の先に、変革によって今迄置き去りにされていた問題を直視する起爆剤となり、良き方向へ向かう事を願い作品を通し問題定義した。

しかし、物事には正解不正解などない。私のいう「良き方向」とは私の中の正であり、見るものによっては違った見解があるのかもしれない。様々なベクトルから見たとき自ずと見え方は変化する。

私の提唱する定義から何かを感じ取ってくれたらと切に願う。

————————————–

(キャプション全文)

「 le lien 」[ル リアン]

フランス語で「絆」という意味。

ですが調べると「何かと何かを繋げるもの」という根本的な意味があるそうです。

新しいウイルスによって、日常という定義が覆されたこの1年。

人との距離感が見つめ直され、それは物理的なものでしたが、今でも遠出が禁止され、物理的にも精神的にも距離ができてしまっている人もいるのではないでしょうか。

そんなコロナ禍と呼ばれ1年が経った今、彼なりの ” つながり ” についてのインスタレーション作品となっています。

まず1作目

「 距離感 」 2020年制作

実際に砥峰(トノミネ)高原に実験的に展示されたインスタレーション作品。

人との距離感を可視化し、それでもどこか繋がっている、そんなテーマに制作された作品。

高原に展示された際は、訪れた人々も腰掛け、写真を撮るなどしてくれたそう。

椅子と椅子の間は1800mm。

彼自身、離れているなと感じる長さだそうです。

パーソナルスペース、という言葉を聞いたことはありますか?

個人によって異なる個人空間を示す言葉ですが、人を待っている際に無意識に開ける感覚などがそれにあたるかと思います。

今回の展示に合わせ、装飾の植物の変化にも注目してもらいたいだとか。

植物は枯れゆくけれど、今回はそれはマイナスな意味では捉えてほしくないなと日野くんは話してくれました。

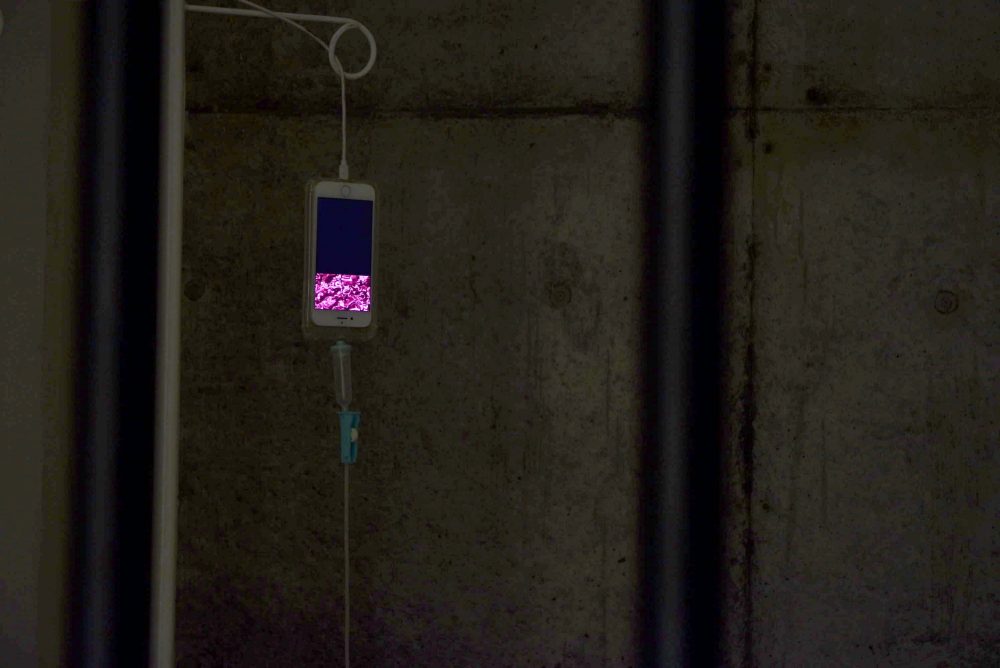

2作目

「 囚われた病 」 2020年制作

新型コロナウイルスが蔓延し、緊急事態宣言、休業要請、自宅待機やリモートワークなど、外出を制限されるようになりインターネットを活用したツールやソフト、イベントなどがより増えたこの1年。

皆さんは1日に携帯電話をどのくらい見ていますか?

「携帯依存症」

一般的に携帯”依存症”と呼ぶには、日常生活に支障をきたすほどの状態を示すそうですが、特に用事もないのに、待ち時間などに携帯をひらきSNSを見る、なんてことを無意識に行ってしまっている人も多いのではないでしょうか。

作品に登場する男性(80代)は実際に携帯依存症の方だそうで、ご飯を食べるにもお風呂に入るにも携帯と一緒。

お仕事はされている方ですが、ここまで携帯に触れていては支障もでてきそうなもの。

ですが、10代や20代など若い世代の人も、あんまり変わらないくらい見ているかも?

日野くんは、対象者の年齢によって、ことの深刻さの印象が変わると感じ、この作品を制作したそう。

映像の横に展示された点滴の元には携帯電話。

人は携帯から養分を得ているという皮肉も。

この作品、投影された空間が檻に囲まれているのですが、作品説明の際は実際に檻に閉じ込められまして(笑)

もちろん、その演出にも意味が。

決して「携帯を触らないで!」という訴えでなく、映像の男性のような立場になって考えてもらい、今の自分の生活を見つめ直すようなきっかけになればいいなと。

筆者の私自身バス通勤ですが、以前に電車を利用した際は携帯を見ている人が多かったように感じます。

移動時間をうまく活用している人も多いかと思いますが、意識して携帯を触っているのか、なんとなく触っているのかでは意味は違ってきそうですね。

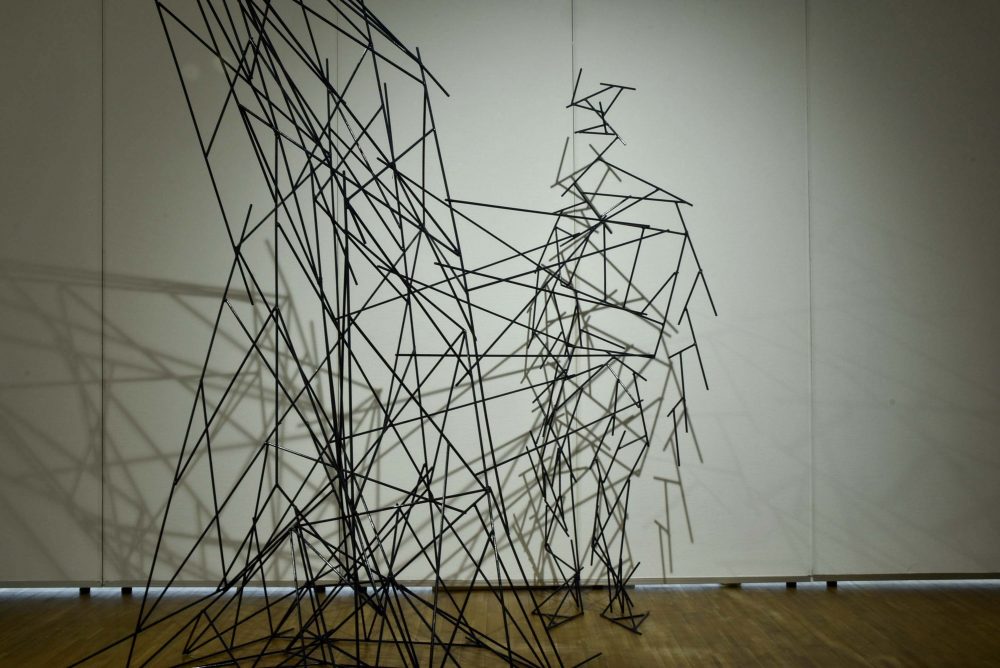

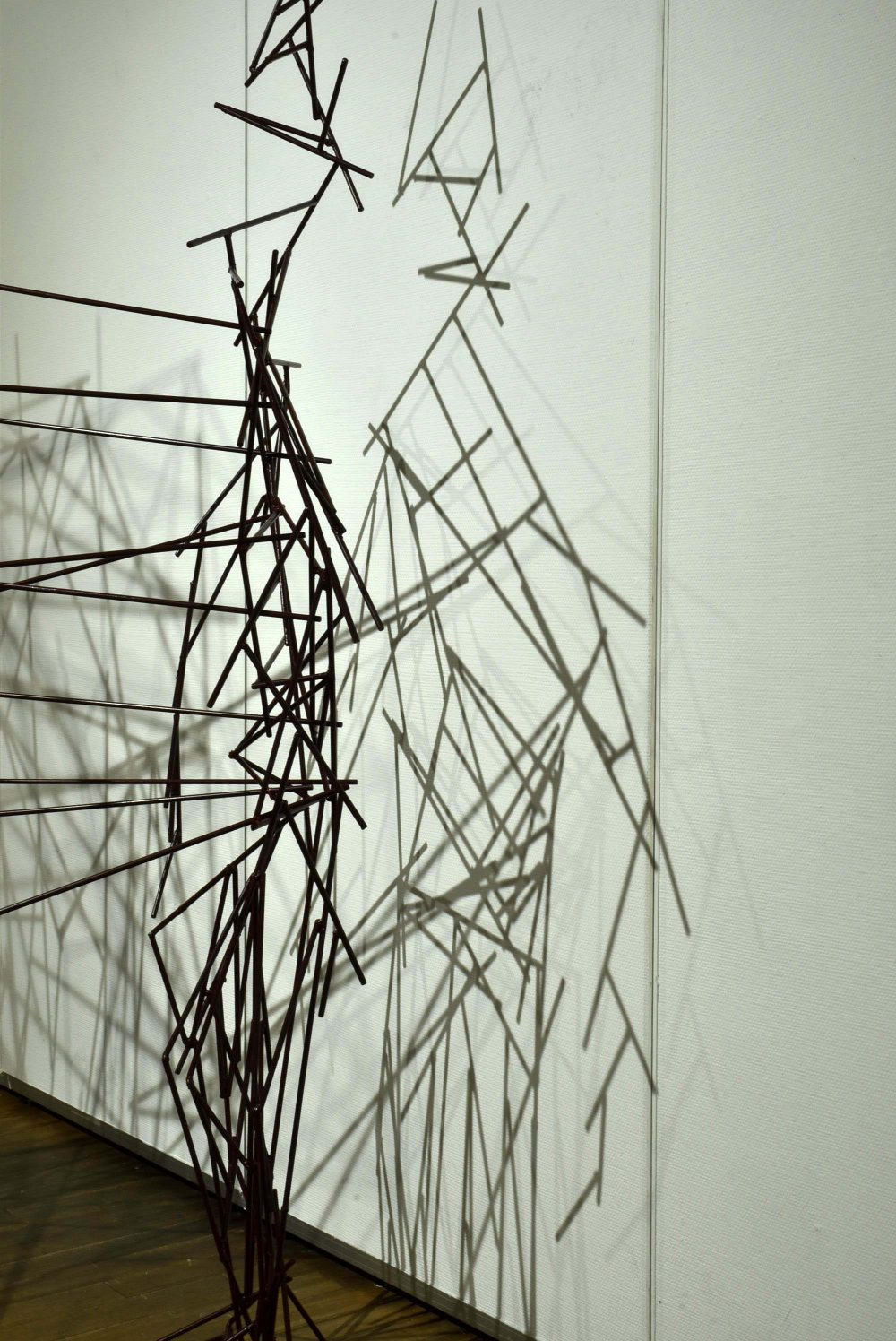

3作目

「 Hate bridge 」 2021年制作

今回の展示でひときわ目を引くこちらの作品。今回に合わせて制作された作品。

人の背を優に超える大きさです。

これまでの作品とはまた違う「距離感」

見た目の違いによるいじめ、人種による差別など、日常生活であまり目にしなくても、広い視野や世界的に見てみると、大小関係なく何かしらの「差別」が存在する。

それは何からくる選択なのか。

理解できないことによる不安だからか、比較対象としての恐怖心なのか。

「差別」などと聞くと難しい問題なように感じ敬遠しそうですが、彼は見た目が違えど、みんな同じであって何も不安がることはない。

そのことを表現するため、作品を左右で色をわけ、上部で交わりはしないが触れ合わせ、だけど映し出される影はどちらも同じ。

”

人は皆 本質的には変わらないが、無知な故「恐怖心」や「嫉妬」「劣等感」を感じ差別する。

そういった人の心の不安定さと繋がりきれない考えというものを造形作品で表現した。

”

▼正面より左

▼正面より右

性別も不確かな人間のような造形。

未知なるものに対して壁を作ってしまいがちですが、日野くんの言うように、本質的に同じであって不安がる必要はなく、また個人は個人であるため誰かと比較するということも本来は必要のないことなのかもしれない、そんな風に感じました。

作品を通して感じ方は人ぞれぞれ。

キャプションにもあるように、受け取り方は人によって本当に様々です。

何が正解なのか、不正解なのか。

そういったことでなく、考えてみる、ただそれだけでも大事なことなのかもしれません。

さて、今回は鉄を使用した作品での構成でしたが、日野くんのご実家が鉄工所を営まれていて、5年前にお父様から溶接を習い、今やこのような制作に活かせるまで成長したそうです。

日野くんとお父様は血の繋がりはないそうですが、鉄工所を営むお父さんと、溶接を通じて、新たな繋がりにしようと思ったとか。

他人との距離感や、社会的距離感がテーマな今回の展示。

話を聞かせてくれている間にも、作者自身の背景と制作物には繋がりがあるように感じました。

展示空間には、紹介した3作品の他に、アートワークを紹介するスペースも用意されていました。

お母様の提案より生まれた完全オーダーメイドでのアイアンアイテムを制作しているブランド『 Maru-Inherit 』

展示では植物屋さんとコラボした際のアイテムを中心に展示。

エアプラントやドライフラワーなどとも相性ぴったりですよね。

日野くんもデザインなどを担っているそうで、他にもショップの什器を制作したり、セレクトショップにてアイテム販売も行っているとか。

新型コロナウイルスで無くなってしまいましたが、ロハスフェスタにも出展予定だったそうです!

ぜひインスタグラムにてチェックしてみてください★

▶︎▶︎ Maru-Inherit

そして、日野くん、大学のギャルリ・オーブで展示することは一つの夢だったそうで、今回叶うことができましたと笑顔で話してくれました。

おめでとう!

普段の授業だけでは知り得ない一面を知れるきっかけにもなるのがこういった展示だったりします。

日野くんは以前にレポートした2回生有志展の「はーふ卒展」にも参加していました。

先生や仲間達からはもちろん、インターン先の方からインプットしたものはすぐにアウトプットしたいと話す日野くん。

自ら発信したいという気持ちと、特技を活かしつつの制作意欲。

これから先の活躍もとても楽しみですね!

今回の展示について、コメントもいただきました!

▼

/////////////////////////////////////////////

初めまして、日野隼輔です!

僕の父は鉄工所を経営し工場で溶接しているいわゆる職人です。そんな父と出会ったのは僕が高校1年生の頃でした。

別に嫌うわけでも話さないわけでもなかったのですが、どこか上手く関わることが出来ずにぎこちない関係が続きました。

そんな僕と父が唯一上手くコミュニケーションを取れていたのが父の経営する鉄工所でした。

溶接を通して、話し思考しあっていく中で少しずつお互いを知り、師匠と弟子のような不思議な親子関係が出来上がっていきました。

今の僕と父との関係を繋げてくれたのは「鉄」です。

僕は父から教わった「鉄の溶接」に少し自信があります。

しかしそのスキルを学内で知られていない事に対し1年生の頃から芸大生として、もどかしさがありました。

そこでオーブで鉄の作品を展示することが目標になりました。

なので、展示だけでなく個展を開く事ができた事に対し、純粋に嬉しく一つ夢が叶ったと感じています。

人生設計でいうと小さな夢ですが一歩僕の中で前進です。

今回の個展では僕と父との関係、またコロナ禍においての現代社会から感じた「繋がり」から「le lien ―人との繋がり―」をテーマにしています。

「le lien」。フランス語で「絆」。

これから先、目まぐるしく変革していく「人生に対して」、「世間に対して」どの様にアプローチしていくか。どの様に進んでいくか。

僕はこの個展に囚われずに次に進んでいきます。

もし今回の僕の個展から何かしらを感じ、人に変化を与えることが出来ていれば嬉しく思います。

空間演出デザイン学科 空間デザインコース 日野隼輔

/////////////////////////////////////////////

展示は6月29日まで!

冒頭にもお話しましたが一般の方に見ていただけないので、、(悲しい)、今回は本人から聞いた内容盛りだくさんにして紹介させてもらいました!

(在学生の学生さんには実際に見ていただきたいですね!)

はーふ卒展などもそうですが、空間演出デザイン学科には制作に対してとても意欲的で積極的な学生が多い印象です。

普段の授業成果物に合わせ、学生個人のアートイベントなど情報を聞きつけましたらレポートします!

ぜひチェック&学生への応援よろしくお願いします!!

————————————————————-

空間デザインコース3回生

日野 隼輔 (ひの しゅんすけ) _ 京都府立莵道高等学校 卒

ディスプレイやインスタレーションアートなどの空間演出に興味を持ち、京都芸術大学に入学。

自主制作やプロジェクトに力を入れており、株式会社電気蜻蛉の唯一のインターン生として実際に現場で経験を積んでいる。

実家の鉄工所で溶接技術を学び、2019年に小物や家具をオーダーメイドで制作する「Maru-Inherit」を設立。 関西圏の店舗で多くの取扱い実績がある。

WEB portfolio ▶︎ https://s-hino4360.wixsite.com/portfolio

Instagram ▶︎ @shun_2864

★ブログ更新をお知らせ

空間演出デザイン学科Twitterアカウント ▶︎ @KUA_sd_fd_jd

ぜひフォローしてね!