Topics

芸術研究の世界#1「『不気味の谷』を超える復顔法の研究」

2021年7月8日

アクティビティ

7月7日(水)18:30より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界」第1回をzoomにて開催いたしました。

芸術研究の世界#1 「『不気味の谷』を超える復顔法の研究」

講演者:戸坂明日香(文明哲学研究所/准教授)

日 時:2021年7月7日(水)18:30-20:00

参加者:109名(京都芸術大学教職員・学生)

【講演概要】

人間の頭蓋骨を元に生前の顔を復元することを「復顔」と言います。私は本学に勤務するまでの間は研究者ではなく、復顔師として復顔制作に携わってきました。これまでは骨の写真を元に生前の顔を描く「描画法」や、頭蓋骨の模型に直接粘土を張り付けていく「粘土法」を中心に行ってきましたが、今年度よりコンピューターを用いた復顔法の研究に着手しています。本講演では私がこの研究に至るまでの経緯やこれまでの復顔作品、前職と復顔との関りなどを踏まえながら自身の研究内容についてお話したいと思います。

【講師略歴】

戸坂明日香(とさか・あすか)

2012年東京藝術大学大学院博士後期課程を修了。日本人女性の三次元復顔法-寛永寺谷中徳川霊園墓所出土大奥女性の復顔-」で博士号(美術)を取得。日本科学未来館(科学コミュニケーター)、株式会社A-Lab(アンドロイドデザイナー)の勤務経験を経て、2020年7月より本学の文明哲学研究所に勤務。これまでに古代人から現代人を対象とした復顔像や復元画を制作し博物館や科学館などで展示している。

【参加者感想(一部抜粋)】

*コンピュータでの複顔技術が進むと、写真や画像ではもう本当に相手が実在するか判断できなくなりそうですね。不気味の谷、実在の人物との見分け方の解明はとても興味があります。ありがとうございました。

*人が親近感を感じる要素は、顔だけではないと思いました。例えば、同じ首から上の復顔モデルでも、服を着させるだけで感じ方が変わりそうだなと思い、不気味の谷について、興味を持ちました。

*学生にとって、一人の研究者の取り組みや考えに触れることはとても貴重な時間となっています。ありがとうございました。

*不気味の谷が静止状態から動きが始まった過程のなかで生じるというところが、写真表現をしている自分にとって大変に参考になりました。

*アートとサイエンスの関わりはとても興味があったので、貴重なお話が聴けて良かったです。また芸術研究という領域や戸坂先生が現職に着かれた経緯も大変興味深かったです。復顔についても復元との区別もできていなかったので知ることができて良かったです。

*最近はペットも家族同様なので、そのうち動物の複顔もあるのかと思いました。しかし違いが分かりにくいでしょうし、不気味の谷には当てはまらないでしょうか。

*レオナルドダビンチが写実性を高めるために解剖していたことを考えると「複顔」は芸術と関係が深いものなのだと気づかされました。

*芸大の学生としてというより、技術者(本業)として興味深い内容だったので参加しました。芸術と科学技術は、アプローチ方法は違えども目指すところは同じだということを再認識しました。

*「不気味の谷」は哲学的で捉えどころのない、不思議な世界ではないかと思いました。もしかしたら「不気味の谷」に表現の真理が見えかくれするのかもしれないと、話を聞きながら考えてしまいました。復顔から、不確かな人間の心理を研究することに興味が尽きません。これからの展開を楽しみにしています。

*個人的に、普段制作している絵画においても、写実を求める際には少なからず不気味の谷に直面いたします。実在するモデルをデッサンし、理解ができない際には骨格を描き出して、肉付けして、再度デッサンし直し、本制作に進む、という…似てるような似てないような研究方法を用いており、勝手ながら親近感を感じながら受講しておりました。

【質問と回答】 *①と②は講演後のアンケートより抜粋、③~⑨はチャットで寄せられた質問です

①江戸人の場合、モノクロの粘土像だととてもリアルに見えるのに、色をつけると急に不自然に感じられるのはどうしてでしょうか?色の付け方が平面的とか、質感(細かな色の差)の問題でしょうか? 見る側の想像性の問題でしょうか?

—江戸人の場合は「科学的根拠が無い部分の表現は控えたい」という展示企画者の意向があったため、シミやほくろなどの表現を一切しませんでした。そのため、肌が本物の人間以上に綺麗だったので、質問者様は違和感を感じたのではないでしょうか。最近は肌色に近い粘土を使用しているのですが、江戸人展の原型を作ったころは緑色(講演で表示した際はモノクロっぽくみえたかもしれませんが)の粘土を使用しており、「粘土原型の方が不気味」という声もよく聞きました。見る側の想像性や着眼点などで感じ方に差が生じるのかもしれません。

②最近はペットも家族同様なので、そのうち動物の復顔もあるのかと思いました。しかし違いが分かりにくいでしょうし、不気味の谷には当てはまらないでしょうか。

—人間の顔が一人ひとり違うように、人間以外の生き物の顔や形もそれぞれ異なると思います。ペットのように慣れ親しんだ関係性にある場合、同じ種であっても自分のペットを見分けられる方は多いのではないでしょうか。その際に「なぜ違うと感じたのか?」を追求していけば不気味の谷の解明にも繋がってくるのではないかと思います。

③研究をされたいという最終的な思いから、どのようにアプローチされて、大学の研究者として現実化されたのでしょうか。

—自分のやっていることを研究として成立させるためには、「その研究が世の中の役に立つこと」であり、「まだ誰も成し得てしていないこと」が重要だと思っています。復顔はこれまでにも沢山作られており、解剖学や人類学などの分野で研究がされていますが、科学的根拠が無い部分=造形(芸術表現)に着目した研究はありませんでした。私は研究をスタートしたばかりなので“研究者として現実化”というにはまだまだ不十分ですが、「不気味の谷」を追求することで復顔研究の新たな役割を提示していきたいと思っています。

④先生の研究が進めばより違和感のないアンドロイド(人間と見分けがつかないような)ができるかもしれない研究にも繋がっていくのでしょうか。

—「不気味の谷」現象が提唱されて50年ほど経ちますが、未だに謎が多く、はっきりとした原因はわかっていません。この現象が解明できればアンドロイド研究に貢献することが期待できますが、私はこの根本的な問題はアンドロイド側にあるのではなく、私たち鑑賞者側にあると思っています。違和感の無いアンドロイドを作るためには、作り手が「人間とは何か」を理解する必要がありますが、これはロボット工学の分野だけでなく、芸術表現を学んでいる私たちにとっても大切な問いではないでしょうか。

⑤「不気味の谷」の解明が、警察(法医学)の分野でどのように応用できるとお考えですか?

—警察の復顔の場合は“被害者の目撃情報収集”が一番の目的なので、復元図や復顔像が与える第一印象が「不気味」というのは避けたいところです。しかし、リアリティを追求するあまり具体的な顔を造形してしまうと鑑賞者はその完成されたイメージから逃れられなくなってしまうのでバランスが非常に難しいところです。「不気味さ」を感じさせないための具体的な造形手法を提示できれば、警察の方々のお役に立てるかと思います。

⑥芸大を出た後の進路に迷っている者です。社会人ですが、芸大を出て働くことについて、何かアドバイスお願いします。

—私は幼少期から芸術に浸りきりだったので、社会へ出た時に自分の知らないことが多すぎて愕然としました。最初の勤務先が科学館だったこともあり、科学的な視点や知識を学ぶのに苦労しましたが、おかげで芸術をより客観視できるようになった気がします。対人関係も広がったので、違う分野に飛び込んで良かったと思っています。どんな仕事であれ働くことで気付きを得ることができるなら、そこには意味があると思います。それを続けられるかどうかは「喜びを感じられるかどうか」ではないでしょうか?

⑦復顔をされていて、一番個性が出る顔の部位ってどこになりますか?また、一番大事にされているプロセスなどあればお教えください。

—一番個性が出る部位は額(おでこ)だと思います。顔面で最も皮膚が薄いので、骨の形が如実に表れますし、意外と個体差があります。一番大事にしているプロセスは復顔作業を始める前の遺骨へのご挨拶です。

⑧先生は、アンドロイドを扱った映画や文学について、どのように感じてられますか。たとえばターミネーターとか。

—アンドロイドを扱った映画や文学はその時代の最先端の科学技術に対する人間の心理が表れているように感じます。ギリシャ神話に、「ピグマリオン(ピュグマリオン)という名の男性が自ら作った女性像(彫刻)に恋をする」というお話がありますが、実在しない人物への「理想」や「憧れ」が描かれていました。数年前のアンドロイドを扱った作品にも近い心理を感じました。しかし、AI(人工知能)という言葉や技術が登場してからは「恐怖心」も描かれているように思います。ターミネーターは幼少期に観た記憶がありますが、はっきり覚えておらず…もう一度観てみようと思います。

⑨マツコデラックスのアンドロイドをテレビで見たとき十分驚いて不気味だと思ったのですが、今後どういった不気味を追いかけていきたいのでしょうか?

—鑑賞者に「不気味さ」を感じさせる原因がどこにあるのかを、まずは顔の構造(解剖学的な正確さ)や造形手法などから探っていきたいと思っています。静止しているものよりも動いているものの方が「不気味さ」を感じさせやすいような気がするので、動きにも着目して研究を進めていく予定です。静止と動きの間には「人間の想像力」が関与しているのではないかと思っています。また、「不気味さ」が続く場合と、「不気味さ」が「親しみ」に変わるパターンがあるようなので、その違いも解明していきたいです。

⑩先生が一生のなかで探究したいと思えるテーマに出会うまで、自分を熱くするものは何なのか等悩まれたりしたことはあったのか気になりました。

—復顔をしたり、科学館で働いたり、アンドロイドを制作したりする中で、自分が本当は何をしたいのかわからず、ずっと悩んできました。実は今も明確な答えは出ていません。ただ、今までやってきたことを振り返ってみたら「人間の顔に興味がある」ということだけははっきり自覚しました。復顔の仕事も熱意を持ってというより、淡々とこなしてきた印象だったのですが、先日同僚から「復顔の話をしてるとき楽しそうだね。」と言われて、「私、復顔が好きなのか…」と意識するようになりました。

*感想を下さった皆様へ

先日は「『不気味の谷』を超える復顔法の研究」の講演にご参加くださり、ありがとうございました。講演後のアンケートで多くの方から応援のメッセージを頂き、大きな励みとなりました。ありがとうございました。今回は研究に至るまでの話が中心となってしまいましたが、これからも定期的に研究成果の報告をしていけたらと思っています。

皆様に良い報告ができるよう精進してまいりますので、今後とも宜しくお願い致します。

戸坂明日香

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

——————————————————–

【文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界」】

このセミナーの講師は、文部科学省科学研究費(通称:科研費)の研究代表者である、11名の本学教員です。科研費は、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野の優れた研究を発展させることを目的として国から支給される研究費で、厳正な審査を経て採択され、数年間、申請した研究計画に沿って研究に取り組み、その成果を公表します。オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

【今後の予定】 (タイトルは科研の採択課題です。講演内容は追ってご連絡します)

7月7日 戸坂明日香 「不気味の谷」を超える復顔法の研究

8月4日 三上美和 近代日本画の歴史的展開の究明ー日本画家荒井寛方の生涯と作品を手掛かりに

9月1日 上村博 芸術活動における「地方色」の受容と創出

10月6日 牛田あや美 日本統治下の漫画家・北宏二/金龍煥の懸隔

11月3日 天野文雄 アジアの舞台芸術創造における国際的な「ラボラトリー機能」の実践的研究

12月1日 河上眞理 〈美術建築〉の観点から見た明治期における家屋装飾の歴史的位置づけに関する研究

1月12日 町田香 『四親王家実録』を中心とした近世四親王家の生活環境に関する復元的研究

1月19日 齋藤亜矢 描画のプロセスにおける想像と創造の関わりの検証

2月2日 増渕麻里耶 希土類元素に着目した古代鉄製品の非破壊製作地推定法の開発

3月2日 森田都紀 日本の芸能「能」の演奏技法の伝承過程に関する歴史的研究‐能管を中心に‐

※日程は講師の都合等で変更の可能性があります

芸術研究の世界#1『不気味の谷』を超える復顔法の研究

2021年6月30日

アクティビティ

日程終了しました

7月7日(水)18:30より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界」第1回を開催します。

このセミナーは、一か月に一、二回の頻度で、実施します。

セミナーの講師は、文部科学省科学研究費(通称:科研費)の研究代表者である、11名の本学教員です。

科研費は、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野の優れた研究を発展させることを目的として国から支給される研究費で、厳正な審査を経て採択され、数年間、申請した研究計画に沿って研究に取り組み、その成果を公表します。

オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

芸術研究の世界#1 「『不気味の谷』を超える復顔法の研究」

講演者:戸坂明日香(文明哲学研究所/准教授)

日時:2021年7月7日(水)18:30-20:00

対象:京都芸術大学教職員、学生

【講演概要】

人間の頭蓋骨を元に生前の顔を復元することを「復顔」と言います。

私は本学に勤務するまでの間は研究者ではなく、復顔師として復顔制作に携わってきました。

これまでは骨の写真を元に生前の顔を描く「描画法」や、頭蓋骨の模型に直接粘土を張り付けていく「粘土法」を中心に行ってきましたが、今年度よりコンピューターを用いた復顔法の研究に着手しています。

本講演では私がこの研究に至るまでの経緯やこれまでの復顔作品、前職と復顔との関りなどを踏まえながら自身の研究内容についてお話したいと思います。

【講師略歴】

戸坂明日香(とさか・あすか)

2012年東京藝術大学大学院博士後期課程を修了。日本人女性の三次元復顔法-寛永寺谷中徳川霊園墓所出土大奥女性の復顔-」で博士号(美術)を取得。日本科学未来館(科学コミュニケーター)、株式会社A-Lab(アンドロイドデザイナー)の勤務経験を経て、2020年7月より本学の文明哲学研究所に勤務。これまでに古代人から現代人を対象とした復顔像や復元画を制作し博物館や科学館などで展示している。

——————————————————–

【今後の予定】 (タイトルは科研の採択課題です。講演内容は追ってご連絡します)

7月7日 戸坂明日香 「不気味の谷」を超える復顔法の研究

8月4日 三上美和 近代日本画の歴史的展開の究明ー日本画家荒井寛方の生涯と作品を手掛かりに

9月1日 上村博 芸術活動における「地方色」の受容と創出

10月6日 牛田あや美 日本統治下の漫画家・北宏二/金龍煥の懸隔

11月3日 天野文雄 アジアの舞台芸術創造における国際的な「ラボラトリー機能」の実践的研究

12月1日 河上眞理 〈美術建築〉の観点から見た明治期における家屋装飾の歴史的位置づけに関する研究

1月12日 町田香 『四親王家実録』を中心とした近世四親王家の生活環境に関する復元的研究

1月19日 齋藤亜矢 描画のプロセスにおける想像と創造の関わりの検証

2月2日 増渕麻里耶 希土類元素に着目した古代鉄製品の非破壊製作地推定法の開発

3月2日 森田都紀 日本の芸能「能」の演奏技法の伝承過程に関する歴史的研究‐能管を中心に‐

※日程は講師の都合等で変更の可能性があります

| 日程 | 2021年7月7日 |

|---|---|

| 時間 | 18:30 - 20:00 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 京都芸術大学教職員、学生 |

| 申込方法 | 学内掲示板・学生専用サイト(通学・通信)をご確認ください |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

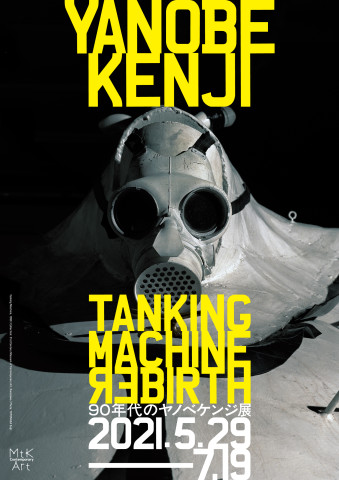

タンキング・マシーン リバース 90年代のヤノベケンジ展

2021年5月25日

アクティビティ

日程終了しました

京都岡崎にオープンしたMtK Contemporary Artにて、「タンキング・マシーン リバース 90年代のヤノベケンジ展」が開催されます。1990年に発表された処女作Tanking Machineから30年を経て、“再生”されたTanking Machine ( Rebirth )。 とても貴重なこの機会に、ぜひ足をお運びください。

*Tanking Machine ( Rebirth ) https://www.yanobe.com/artworks/tankingmachine_r.html

*展覧会詳細 https://www.yanobe.com/

*MtK Contemporary Artホームページ https://mtkcontemporaryart.com/

| 日程 | 2021年5月29日 - 2021年7月19日 |

|---|---|

| 時間 | 10:00 - 18:00 休館日:月曜(7月19日開廊) |

| 場所詳細 | MtK Contemporary Art |

| URL | ヤノベケンジホームページ MtK Contemporary Art |

第10回「国際平和博物館会議」関連企画『マンガ・パンデミックWebシンポ』

2021年1月20日

アクティビティ

日程終了しました

第10回「国際平和博物館会議」(2020年9月16-20日)の催しの一環として企画された、オンライン展覧会「マンガ・パンデミックWeb展」シンポジウムのお知らせです。第10回「国際平和博物館会議」には文明哲学研究所も共催として参加しており、今回のオンライン展覧会には助教の小野塚が参加しています。

2021年1月29日には、この展覧会の展示アドバイザーであるしりあがり寿さん(マンガ家)や安齋肇さん(イラストレーター)をはじめ、展覧会企画者が登壇するオンラインシンポジウムが開催されます。

【マンガ・パンデミックWebシンポ】(以下、展覧会ページより抜粋)

日 時:2021年1月29日(金)18:00~20:00

出演者:

しりあがり寿(マンガ家)

安齋肇(イラストレーター)

安斎育郎(平和のための博物館国際ネットワーク)

田中聡(立命館大学文学部教授/国際平和ミュージアム資料セクター長)

吉村和真(京都精華大学マンガ学部教授)

イトウユウ(京都精華大学国際マンガ研究センター研究員/司会)

内 容:

ヴァーチャル空間で「平和を展示する」ことを目的に、「パンデミック」をテーマにした作品を公募、展示したオンライン展覧会「マンガ・パンデミックWeb展」(https://www.mangapandemic.jp)。

期間中、約50ヶ国・地域ののべ約350組から1000以上の作品が寄せられ、各所から大きな注目を集めました。

この「展覧会」を総括する形で、同展の企画者たちが、マンガの持つ自由自在な表現力と国際的な拡張力について、あらためて議論するシンポジウムです。(日本語のみ)

*お申込み・お問い合わせ先は下記フォームよりお願いいたします

| 日程 | 2021年1月29日 |

|---|---|

| 時間 | 18:00 - 20:00 (zoomによるオンラインシンポジウム) |

| 費用 | 無料 |

| 申込方法 | お申込みフォーム |

| 主催 | 平和のための博物館国際ネットワーク/京都精華大学国際マンガ研究センター |

| お問い合わせ | 京都精華大学国際マンガ研究センター(イトウ) |

| URL | お問い合わせフォーム オンライン展覧会「マンガ・パンデミックWeb展」 |

2020文哲研講演会「芸術とこころ-表現することがなぜ治療的なのか-」

2020年12月10日

アクティビティ

2020年12月9日、学内教職員・学生を対象に講演会「芸術とこころ-表現することがなぜ治療的なのか-」をオンラインで開催いたしました。

*文哲研講演会2020「芸術とこころ-表現することがなぜ治療的なのか-」

日 時:2020年12月9日(水)18:30-20:00

講演者:岩宮恵子(島根大学教授、臨床心理学者、心理カウンセラー)

参加者:223名(京都芸術大学 学生・教職員)

芸術療法や箱庭療法という心理療法の技法があるように、絵を描いたり箱庭を作るということは、とても治療的な意味をもっています。

今、ネットのなかでさまざまな表現の発信をする若い人たちが増えていますが、その表現に対しての反応に深く傷ついて、心理療法の現場に足を向けるひとも同時に増えています。

最近の若者の全体的な傾向はどうなっているのか、そして「表現すること」や「表現をしているひとを応援すること」(「推し」をもつこと)について、どのような感覚をもっているのか。臨床現場から見えてきたことをお伝えできればと思っています。 (岩宮恵子)

今回講師をおつとめいただいたのは、島根大学教授で臨床心理士の岩宮恵子先生です。箱庭療法の話、思春期の友人関係やSNS、信仰、「推し」をもつこと…などなど、心理学の視点から日本人の「こころ」を読み解いてゆく、とても興味深く貴重なお話をたくさん伺うことができました。参加者も223名と大変多く、講演後の質疑応答では本当にたくさんのご質問、ご感想をいただきました。

【参加者感想(一部抜粋)】

*自分も推しに救われた経験があったのですが、何が自分の中で起きていたのを理解できた感じがしました。

*自分が制作活動をする上でぼんやりと考えてきたことを、ほとんど言語化して頂いたような、理解してもらえていて救われたような心地です。貴重なお話と考える機会をありがとうございました。

*若者の宗教性について、話に出てきた推しに対しての信仰(好意を抱く)をすごく感じます。推しが発したことを全て信じたり、同じ物を買ったりして何か通じるのもを感じ、心が和らぐ感覚はいわゆる『信仰する』に近いことをすごく感じました。

*現実の場では「イツメン」が重視され縛りがきつくなっているとのことですが、それはSNSで親友を作ることができるようになった反動でもあるかもしれませんね。本当に仲の良い子をネット上で作ることができるからこそ、現実にいる人との違和感を感じやすいのかもしれません。

【岩宮恵子先生著書のご紹介】

「好きなのにはワケがある 宮崎アニメと思春期のこころ」(筑摩書房)

https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480689092/

「フツーの子の思春期 心理療法の現場から」(岩波書店)

https://www.iwanami.co.jp/book/b262941.html

「思春期をめぐる冒険 心理療法と村上春樹の世界」(創元社)

https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=1687

他

*対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。