- 2022年2月21日

- 日常風景

ゼミ通ヒーローズvol.43「小林鈴果と鈴木うららと卒制作品『Ast1αst』について語るの巻 Part2

※「ゼミ通ヒーローズ」とは、京都芸術大学キャラクターデザイン学科ゲームゼミの学生の研究や取り組みについてピックアップし、担当教員村上との対談形式で綴る少々マニアックなブログ記事となっています。

ゼミ通ヒーローズvol.43「小林鈴果と鈴木うららと卒制作品『Ast1αst』について語るの巻 Part1

の続きから。

村上

卒展会場での来場者の反応はどうだった?

鈴木うらら(以下「鈴木」、たまに「うらら」)

数時間居座って頑張る人がいたり、数日に分けて通って挑戦してくれる人もいました。

最初はワイヤーをターゲットにくっつけるのに苦労していて、何回か挑戦してタイミングが掴めるようになってくると一気に入り込めるっていうか、できるようになって楽しいし、そこからどんどん進んでいくのも楽しい、って感じになってました。

村上

自分自身初めてテストプレイしたときにチュートリアルステージもクリアできなかった覚えがある(笑)。ワイヤーを繋げるのはすぐに出来るんだけど、そこから次の場所へ飛び移ろうと手を放した後、うまくいかずにそのまま落下してしまうパターンが結構多かったね。

小林鈴果(以下「小林」、たまに「すずまる」)

最終合評の段階から更に調整をしたので、そこはだいぶ気持ちよく遊べるようになったと思います。アクションゲームに慣れてるかどうかで差は出てくるんですけど、ハマる人にはハマるニッチな感じのゲームになったと思いますね。

村上

特に難易度の調整については、ファミコン初期のゲームで遊んでる感じがあるね。最初はうまくいかず、でも繰り返しているうちに段々感覚が掴めるようになってきて、ある段階で「あ、このタイミングかな?」って見えてきてからはどんどん動きがつながって上達していく。そこが今回のテーマでもある「挑戦」も表していて、プレイヤーにも挑戦を要求するっていう部分がうまくリンクした感じがする。

小林

私とうららが大衆向けのものよりもニッチな作品を好むクチなので、私たちの好みとか作品に対するマインドが滲み出てるのかもしれないです。刺さる人に刺さればそれで万々歳。

村上

学生の時にしか作れないものを作るっていう、卒業制作としては凄く理想的な感じがしたね。二人とも春からはゲーム会社で働くわけだから、ゲームデザインとして王道路線のものはプロになったらたくさん関われるわけで、そんなものを学生が作ったって仕方ないじゃんって個人的には思ってる。今しか作れないヘンなものを作ってほしいなっていう気持ちもあったから、そういう意味では大成功だったかな。

小林

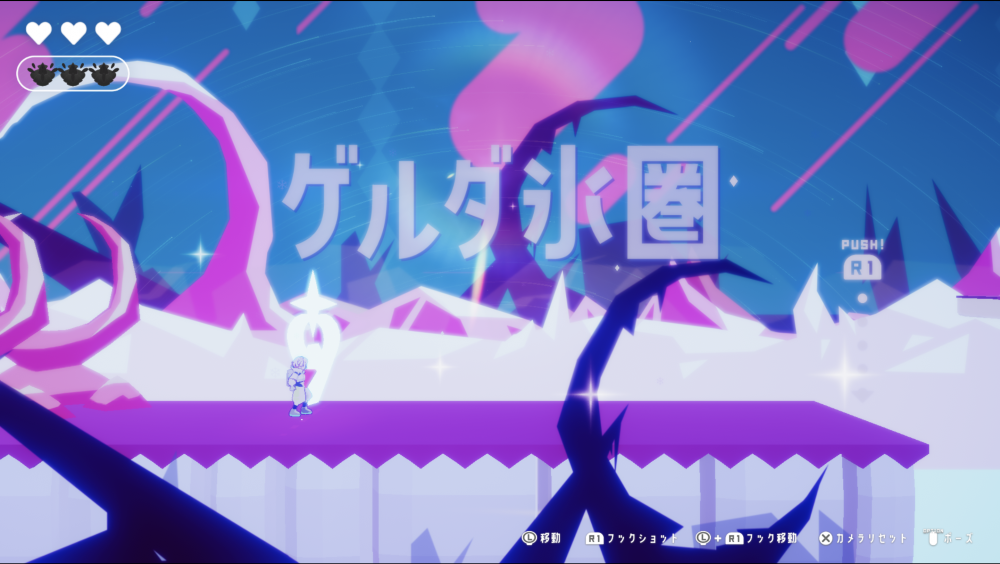

マニアックなゲームでも入り口としては、UIデザインを分かりやすくすることが重要なので、うららにUIデザインを作ってもらう前に、まず私が『スプラトゥーン』や『ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド』のUIを仮置きして、一旦分かりやすさと遊びやすさを追求した上でうららにオリジナルのデザインを重ねてもらいました。

ゲーム画面内でのUIデザイン

村上

パッとみて「何をすればいいのか」が一目で理解できないとゲームとして大問題だしね。

視認性の優先順位とか視線の誘導とかしっかり計算されたデザインになっていたのはとても良かったと思う。それがプレイヤーに安心感を与えるから、難しいゲームでも挑戦してみたくなるよね。

小林

一見王道なのに触ったら結構マニアックっていうギャップは大きなポイントかも知れないですね。

村上

合評ではビジュアルの話ばかりになってしまいがちだけど、ゲーム担当者の目線としては、緊張と緩和のデザインがうまく表現できたのが最大の評価ポイントといえるかな。

フワーっと動いた後の一瞬の無重力の間に次の行動を考えて少し緊張を演出して、次のポイントにうまくフックが引っかかったときに一気に緊張が緩和されるっていうこの小さな喜びのサイクルが徐々に増幅されていって、どっぷりハマるデザインになってるんだと思う。そのメリハリとリズム感が全体を通してしっかり表現されてるよね。『ポケモン』の感覚にも近いんだけど、モンスターボールを投げてからポケモンがゲットできるかどうかの一瞬の小さな緊張みたいな。今回の作品ではその緊張と緩和がアクションゲームとしてずっと繋がり続けてるっていう。

鈴木

さすがやな。

小林

やったー(笑)

村上

それを実現するためにどうやってステージデザインを設計した?

小林

そうですね、先にうららからコンセプトアートをもらってたので、「ここに山があるし登ってみたいな」って感じで、世界観ありきでレベルデザインを設計していきました。

とはいえ、ずっと平坦な道が続いたり山ばかり続くと飽きたり疲れたりするので、ステージごとに「ここが一番頑張るところ」っていうのを最初に意識して決めてましたね。

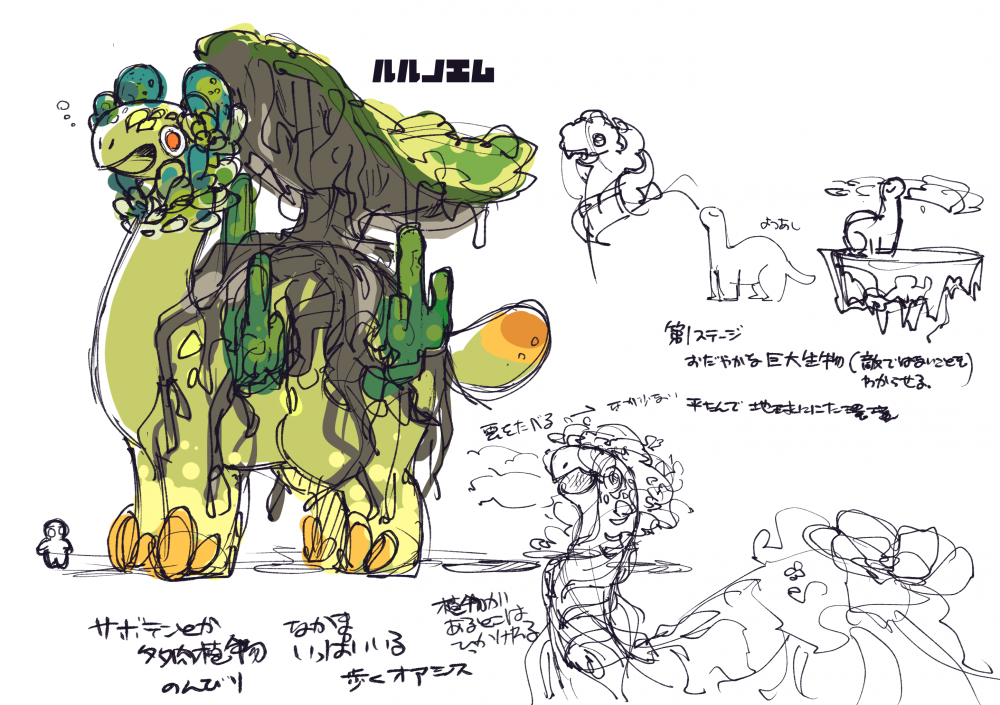

ステージごとに異なる巨大生物が生息しているので、その姿が見えてきた辺りで「さあ、登山するか」って気持ちになるように、終盤あたりには大きな山場が来るようにしてます。

それは2ndステージも3rdステージも同じですけど、「ここでこの生物の姿が見えたら盛り上がるよね」っていう感情の起伏を意識しました。

村上

そういやワイヤーアクションの話ばかりしてたけど、そもそもこの企画の発端って、「巨大生物」を作りたいって話から始まったんじゃなかったっけ?

鈴木

あ、そうでした(笑)!

小林

大きい生物が徘徊してる世界を冒険したいよねって話で盛り上がりましたね。

巨大生物の設定画と各ステージのビジュアルイメージ

村上

確か企画書を最初に見たときに、そこが強調されてたから、何となくオープンワールド系のフィールドを疾走するド迫力のゲーム、例えば『ワンダと巨象』みたいな完成形を想像した覚えがある。その次にワイヤーアクションと聞いて、『スパイダーマン』とか『進撃の巨人』的な映像をイメージして、勝手に一人でワクワクしてた。

小林

キャラクターのサイズ感としては『ワンダと巨象』を参考にしたんですけど、結局私たちが好きなのが「大きな生物と力を持たない小さな命」の対比だったんですよね。

鈴木

そうそう。「闘わない」っていうのもポイントですね。合評でも何度か「え?巨大生物が出るのに闘わないの?」って突っ込まれましたけど。

小林

「巨大生物のいる世界で冒険」と言った時点で、当然闘うことを連想させてしまうことは承知の上で、断固として「闘いません!」と(笑)。

村上

いずれにしても、巨大生物っていうだけで絶対ワクワクするよね。

小林

はい、巨大生物が嫌いな人なんていないでしょ、って思いながら作ってました(笑)。

Part3に続く