- 2023年5月22日

- イベント

Maker Faire Kyoto 2023レポート!

こんにちは。

クロステックデザインコースです!

今回は、4月29日30日に、けいはんなオープンイノベーションセンターで開催された、Maker Faire Kyoto 2023 にコースの2年生有志が参加し、作品発表を行なってきたので、そのレポートをお届けします。

「Maker Faire」とは、オライリー社が発行する、様々なDIYのプロジェクトや、記事を紹介するテクノロジー系DIY工作専門雑誌「Make」 を下敷きにした、Maker(ものづくりをする人)たちの祭典です。

雑誌は2005年にアメリカで誕生し、その後コミュニティ同士を結びつけ、刺激と情報と娯楽を与えることを目的に世界中でMaker Faireが開催されるようになりました。

「地上最大のDIYの展示発表会」と銘打っているだけあって、発明から、企業の新製品紹介、自作の面白ガジェット、自家製プラネタリウム、落書き可能な移動型ミュージアム(バス)、怪しげなマッドサイエンティスト、大きな恐竜の着ぐるみまで、会場には所狭しと様々な人と作品が並びます。

▲移動型ミュージアム「モビウム」

そんな中で、クロステックデザインコースの1年次に取り組む、「プロトタイピング基礎」と「プロトタイピング演習」の授業成果物を展示・発表してきました。

過去のブログ記事➤【授業風景】プロトタイピング基礎

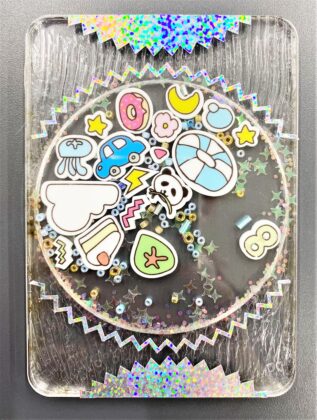

1年前期に開講される「プロトタイピング基礎」は、デザイン制作時に欠かせないAdobe IllustratorやPhotoshopといった、デザインソフトウェアの学習を軸に、「自身にちなんだものをモチーフにして、名刺サイズのグラフィックを制作する」という課題に取り組んでいます。

この授業は、例年40人以上の受講者がいるため、遠隔授業として開講していますが、デザインされたグラフィックデータを提出すると、受講者の代わりに上回生が、本学の共通工房であるULTRA FACTORYのデジタルファブリケーション機器を使って、出力・物質化してくれます。

せっかく自分で作ったデータなのに、自分で作れないのは残念!と思う方もいるかもしれませんが、これは、デザインにおける発注・受注の仕組みを模していて、そのトレーニングも兼ねています。

こんな工程で作られた作品は、複合印刷機で作られた作品解説カードと一緒にボックスに納められ半期の成果として完成!

出力後に手を加えるなどの工夫をする人もいたりして、毎年色々な作品が並びます。

2022年度の作品▲

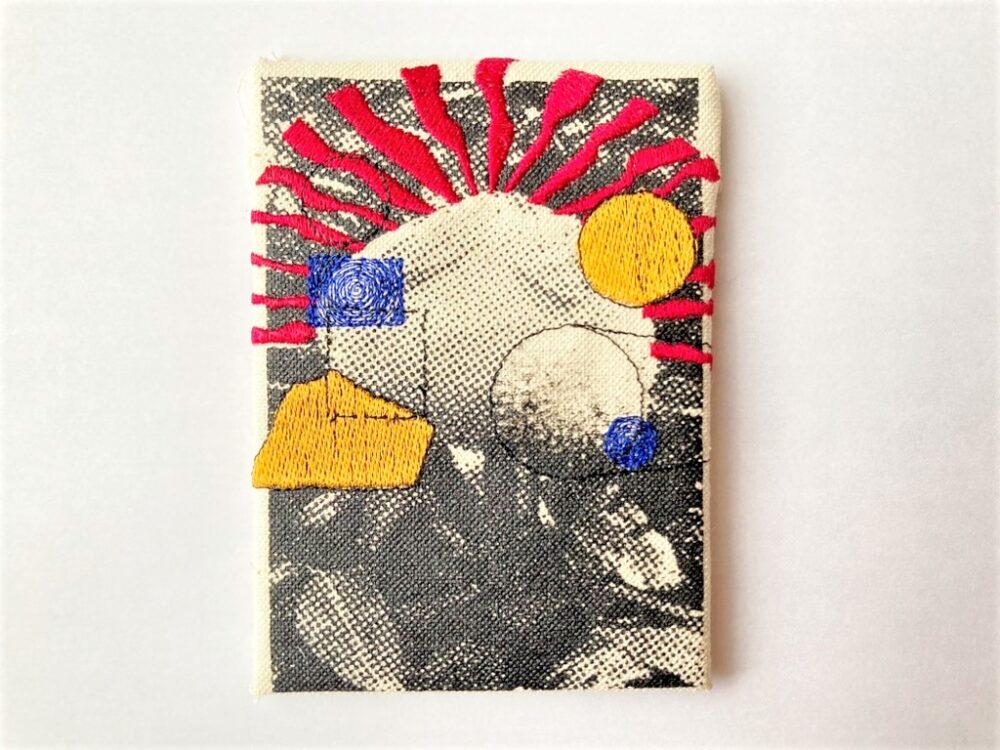

「プロトタイピング演習」は後期開講の授業で、「デジタルファブリケーション機器を利用したカルタの制作(春夏秋冬)」と「3Dスキャニング・プリンティングを利用したチェスの駒の制作」を行っています。

後期の授業では実際に受講者が機材を使って、カルタの場合は読み札(句)と取り札(グラフィック)の一致、チェスの駒の場合は役職と造形の一致を目標に制作をしてもらっています。

カルタは「材料もしくは機材」を複合的に使うという制約をつけているため、組み合わせでどういった表現が可能なのか?を試作するため、また、チェスの役駒は自身の上半身を3Dスキャンしそれを元に制作しているので、3DCADの利用方法も学習しながら、たくさん失敗を重ねて作っていきます。

そして、どちらも遊びを通して目標が達成できているかを評価ができるといった建て付けになっており、カルタ課題の最後には、オンライン上でミーティングアプリを使いながら「大カルタ大会」を開催しました。

チェスも受講者みんなで試合をしてもらいたかったのですが、「ルールを知らないから、ストップモーションアニメを作ります。」とのことで、こちらはアニメ制作がまとめとなりました。

どちらの授業も、精力的に取り組んだ成果として、試行錯誤の残滓が作品としてまとまっています。

作るだけではデザインの学びにおいて道半ばで、「作ったものを発表すること」、「自分が伝えたかったことが相手に伝わっているかを評価すること」も重要です。

さて、Maker Faireに参加した学生はどのような経験を得たのでしょう?

この先は参加学生たちのレポートです!

***

初参加でしたが、私達の作った作品に沢山の方からフィードバックをもらい、自分達が思いつかなかった別の視点や、面白いアイデアを頂き嬉しく思いました。特に私のカルタ作品では子供に人気がありそうな「キラキラしたものが動くカルタ」があったのですが、予想外に別のシンプルでカラーが分かりやすいカルタが人気で新たな発見でした。

他の出展者の作品を見ると新しいものだらけでワクワクして刺激的でした。

メイカーズフェアに参加して、「思いを伝える方法」が何より大切だと実感しました。より分かりやすく面白さを伝えるためには、どんな表現方法が良いか、これからも考え続けていこうと思います。

また出展者から作品の意図や工夫を聞くことができると更に理解が深まり、自分の作品に落とし込むこともできると感じ、コミュニケーションの重要性を再認識しました。

これからも様々な人たちと積極的にコミュニケーションをとり、自分自身が成長するために必要な知識や経験を得たいと思います。また、自分自身が思っていることや考えていることを、率直に伝えることができるようになるために、授業で学んだことを活かして作品作りに取り組みたいです。

(高木優花 2年生/京都芸術大学附属高等学校 出身)

授業内の制作も頑張っており、なにかしらの形で他者にみてもらいたいなと思ってたので参加を決めました。Maker Faire は濃縮された場所でとても素敵な空間でした。参加してる人みんなが自分の作ったものを紹介したくて、来る人もその話を聞きたくてキラキラしているように感じました。それは大人であっても子供であってもだったと思う。その空間に自分たちの作品を置かせてもらえることにワクワクしました。

来場者の方たちはこちらの話を興味深そうに、楽しそうに聞いてくれていて本当に嬉しかったです。自分たちの作品をみてもらえて評価をもらえたのも新鮮だったし、自分たちが話をすることでこれまで授業でやってきたことを自分の中で整理していくことができたのが今回の良かった点だと思います。そして来てくれた人に説明することで自分の作品だけではなく、他の人の作品に対してもリスペクトをすることができました。メイカーフェアに行って本当に良かったです。

(建木紫邑 2年生/修文女子高等学校(現:修文学院高等学校)出身)

自分の一年やったことを誰かに見てもらえる機会に参加することができてとてもよかったです。

「何をやっているの?」

「どんなふうにつながっているの?」

と質問をいただいて、答えるたびに

自分はこの授業で、とにかく手を動かして試してみることを大事にしていたことに気がつきました。

わかっているつもりでも、何を学んでいるのかや何を大切にしているのかは忘れてしまいがちです。何度も初めて会う人とコミュニケーションを取ることで段々言語化されて行き、イベントが終わって片付けをしている時にはすごくスッキリしていました。この機会に思い出すことができました。

春休みを使って初めて制作した、チェスのストップモーションアニメに小さな子供たちが足を止めて見入ってくれることが嬉しくて、作ったものを誰かに見せてみることの大切さに気付かされました。

(瀬永莉子 2年生/三重県立木本高等学校 出身)

私は、他の人の作品に興味があり、様々な作品の中から、閃きや発想を得ようと考え、出展者として参加させて頂きました。ですが、自分たちのブースで作品を魅せる事の方が、より私に気付きを与えてくれました。どのようにすれば立ち止まってもらえるか?立ち止まってくれた人に興味を持ってもらうには、どのようにすれば良いのか?その人は作品の何に興味を持ったのか?以上のことを考えながらブースに立っていました。

今回のイベントで1番学びになったのは、作品だけで面白いと思えるのは少数だ、ということです。ほかのブースでは、私たちのように作品だけのブースもあれば、作品が完成するまでの過程を映像化やレポート化、プロトタイプの展示をしているブースがありました。以上のことから、過程が分かると興味も持ちやすくなると考えました。

私の作品も沢山の過程を遂げてできた作品がいくつかあったので、そこに興味を持っていただいた参加者にうまく説明出来なかったのは後悔しています。

今後また、展示をする機会があれば、作品までの過程を見せていきたいです。

(鈴木希 2年生/大阪府立枚方高等学校 出身)

今回、授業の成果物を外部の人に見てもらうという面白い機会に遭遇できて良かったです。学科やコース、授業の内容を聞かれることで、自分たちが今までやってきた授業は、何を目的に何を重視して行われていたのかを理解するきっかけになりました。

メイカーズフェアでは、作品との出会いもそうですが、人との出会いも多くあり、まなびのあるモチベーションのあがる体験ばかりでした。そんな僕は今、3Dプリンタ陶芸をしたくてウズウズしているところです。

(瀧山 璃空 2年生/山口県立下松高等学校 出身)

今回のイベントで様々な分野のMakerの方と自分たちの制作物を比較することで、京都芸術大学という場所の特徴を客観的に見つめ直すことができたように思います。

実際にブースに立って説明をすることで、見た人達は何に関心を持っているのか?どうやって理解してもらうか?など人によって食いつくポイントが違うことから、ひとつのモノでも人が感じる価値は違うことに気がつきました。

また、他のMakerの方々の制作物から着想を得ることができました。特に京都産業大学ファブスペースのブースでは、3Dプリンターで成型した型にペットボトルのキャップを砕いたものを射出成形するなど、同じ機材や素材を使っていても、全く違う視点からの試みに強い刺激を受けました。

授業の課題として制作してきた作品を出展することで、自身の手でモノを作り、人に見せるという一連の流れを1年を通して体験することができました。

在学中にULTRA FACTORY(大学内工房)を使い倒したいと思います。

(豊岡拓真 2年生/関西文化芸術高等学校 出身)

***

私たちの展示スペースには、3年生の玉置 賢太郎さん(橿原学院高等学校出身)の動くポスターや、別ブースにはコースの4年生の伊藤 瑞さん(愛知県立刈谷北高等学校出身)のセラミック3Dプリンタで作られた器の販売や、4年生の丹治 清人さん(静岡県立島田高等学校出身)の市販木材を利用した家具のジョイントや自作ガチャガチャの展示もありました。

▲3年生 玉置賢太郎さん(橿原学院高等学校出身)

▲4年生 伊藤 瑞さん(愛知県立刈谷北高等学校出身)

4年生 丹治 清人さん(静岡県立島田高等学校出身)▲

発表を通してそれぞれにいい経験になったようで、なによりです。

来年もまた出展する予定ですので、ご期待ください!

お知らせ

【日程】

6/4(日)

10:00~16:20 (9:30より受付開始)※定員制

► 1日最大2コースまで受講可能。

► 同一日程で、同じコースの授業を受講することはできません。

► 各日程の午前と午後の授業内容は同じです。

人とは違う「アイディア」の作り方を学ぶ(AIと友達になる)

クロステックデザインコースでは、AIを活用して「未来の仕事」をテーマに企画を考え、それを絵にして人に伝える方法を学ぶ体験授業を行います。

自分が大学生になったつもりで、ぜひ体験してみて下さいね!

体験入学オープンキャンパスに参加した後は、

大学生になった自分・クロステックデザインコースで学んでいる自分を、今までよりぐっと想像できるようになるかと思います!

そして受験生にとっては、9月に実施される「体験授業型入試Ⅰ期」の入試対策としても絶好のチャンス!

コース選びで迷っている人は、6/4の午前・午後と異なるコースを体験することもできますよ!

そして、

注目!

オープンキャンパス(6/4)に参加すると、

2024年度入学試験 総合型選抜(体験授業型入試)の検定料が、20,000円免除されます!

※受験者本人の来場が必要です。

体験授業に参加される方は、事前に予約が必要です!

各コース定員を設けていますので、早めに予約することをおすすめします!

オープンキャンパスの申し込みはこちら

皆さまのご参加、お待ちしております!

クロステックデザインコースの最新カリキュラムや進路について紹介|先生によるコース紹介動画2023

クロステックデザインコース 在学生へのインタビュー

京都芸術大学クロステックデザインコース公式ページに、授業内容の詳細を掲載中!

ぜひそちらも覗いてみてくださいね!

クロステックデザインコースでの日々の授業風景、

イベント等はtwitterとInstagramで日々更新中です。

ぜひそちらもチェックしてみてください!

クロステックデザインコース Twitter(@xtechdesign)