- 2023年6月21日

- 日常風景

ゼミで展覧会鑑賞に行ってきました!

こんにちは!アートプロデュースコースです!

6月17日(土)、山城大督ゼミのメンバーで京都国立近代美術館へ展覧会を観に行きました!

山城ゼミでは、毎年メンバーで展覧会の鑑賞に行っています。昨年は「BRIAN ENO AMBIENT KYOTO」に行きました。

京都国立近代美術館外観

今回観に行った展覧会はこちら!

「Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」

山城ゼミのメンバーで集合写真!

京都国立近代美術館は今年が開館60周年記念。「Re: スタートライン 1963-1970/2023 現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」は、設立当初から1970年まで毎年開催された「現代美術の動向展」シリーズをふりかえる展覧会です。

この展覧会では、当時の現代美術を展示されているだけではなく、その作品がどういう意図で展示されたのかを知ることができます。

60年前の若手作家たちがどうやって作品を展示していたか、当時の展覧会を知り、また、当時の展覧会をいまどのように紹介しているのか、現代の視点でのキュレーションについて学びます。

※写真はコレクション展

さらに60年代の現代美術を研究している富井玲子さん(美術史家)の講演会「京都発・現代美術」に参加し、研究者の視点から京都の現代美術をさらに深掘りしたお話を聞きました。

講演会のあと、ゼミメンバーで感想を語り合いました!

現代美術史に詳しくない人でも、60年前の現代美術にとって京都は重要な場所だと認知されていたことが、「現代美術の動向展」シリーズからみてとれます。

本学の学生をはじめ、京都で芸術を学ぶ学生にぜひ足を運んでほしい展覧会です。

山城ゼミの学生たちに感想を聞いてみました!

学生の感想

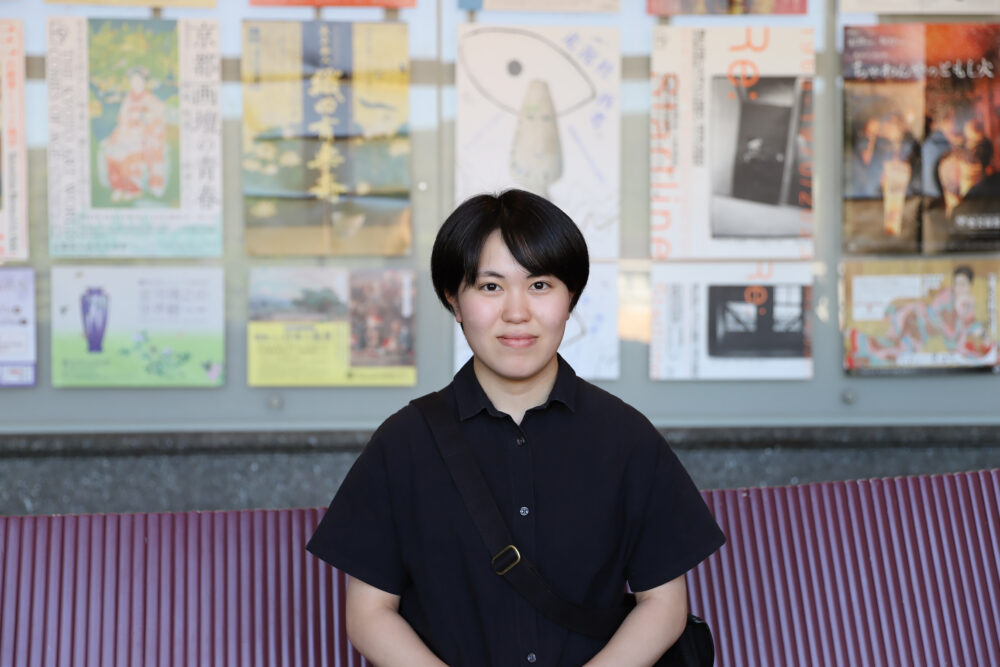

●川崎彩可さん(アートプロデュースコース 4年生)

60年代の京都で活躍された若い現代美術家の作品を鑑賞するのは初めてで、理解するには難しい、というのが正直な感想です。しかし、どれも「モノ」としての力が強く、挑戦を感じる作品でした。

現代美術の動向展当時の映像展示もあり、「アーティストと美術館の共感関係」とタイトルにもある通り、展覧会企画の視点から鑑賞することができました。

63年から70年まででかなり作品の幅が広がっていったことを間近に感じました。

また、参加した講演会での富井氏の言葉を借りると、表現を追求し、絵画や彫刻の枠を超えた作品たちに対し、社会へオペレーションするという展覧会の仕事を8年分一気に体感することができた、展覧会と講演会でした。

現在、ゼミ内でそれぞれの研究過程で議論していく上でも、作品に関する「物」や「精神」と「造ること」については、欠かせないテーマとなっていたので、今ゼミメンバーと来られて良かったなと思いました。

●松下来未さん(アートプロデュースコース 3年生)

今回、ゼミのメンバーで「Re:スタートライン1963-1970/2023現代美術の動向展シリーズにみる美術館とアーティストの共感関係」という展覧会の鑑賞と、展覧会に出展された作品や作者についての講演会「京都発・現代美術」に参加させてもらった。

展覧会についてだが、1963年から1970年まで毎年開催されていた展覧会であったため、日本における現代美術の変化がどのように起こっていたのかがわかり見ていて面白かった。

私は現代美術の作品を一人で楽しめる自信がなかったので、先輩と同じ3回生の石原の3人で、各々感じたことや思ったことを言い合いながら作品を見て周った。

その中でも、関根勢之介助の『彼方へ』と、福岡道雄の『何もすることがない』と、今井祝雄の『作品2-白のセレモニー-』の三つの作品を鑑賞した時が面白かった。

複数人で見ることで、1人だったら何も感じなかった部分も考えるきっかけになり更に色々なことを考えることができ、現代美術の作品に面白さを感じることができたような気がする。

アートプロデュース学科に所属しており、この展覧会に行こうと考えている人は、是非とも複数人で行くことをおすすめしたい。

講演会は内容が難しく、理解が追いつかなかった。自分の知識不足を痛感し、研究に終わリはないのだなと思った。

●石原咲良さん(アートプロデュースコース 3年生)

今回鑑賞したRe:スタートライン展では、京都国立近代美術館で1963年から70年に行われた「動向展」シリーズ全9回の展覧会が紹介されており、作品を厳選し、9回の展覧会をギュッと圧縮するように展示されていました。

一つの展覧会で複数の展覧会を見る感覚は初めてで、とても新鮮でした。

パンフレットにも記載されている当時の館長の方々の言葉や富井玲子さんの講演を聞き、当時の現代美術を制作する作家と美術館での運営、企画をする学芸員の葛藤が伝わってきました。

今回の展覧会では京都国立近代美術館の人格の一片を知れたような気がします。

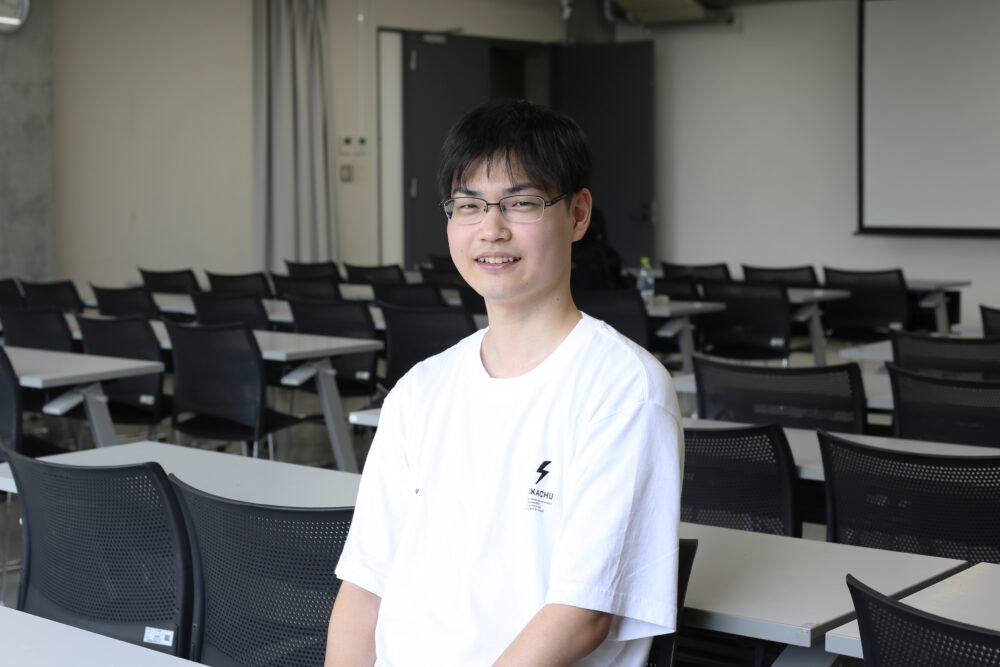

●植田峻介さん(アートプロデュースコース 3年生)

ひとつの展覧会を観ているはずなのに実際には過去に開催された全9回の展覧会をまとめられていて今回行くだけでも9つの展覧会を観る事が出来たので満足感や見応えがかなりあった。

作品自体は抽象画から始まる訳だが普段みているメディアアートなどとは違い作品から得られる情報が少ない為、各々の感じた印象等もまたそれぞれだと思うから行ってみた人と会話などしてみたい。

また授業など言葉や資料だけでみていた美術の歴史を実際に体感できるので時間がある人はぜひ行ってみて欲しい。

山城ゼミの皆さん、お疲れさまでした!

学生の感想から、今回の視察が非常に濃厚な時間だったことがわかりますね。

京近美の4階から望む鳥居の景色は何度見ても圧巻です

山城ゼミの学生の発案から始まり、いまや名物企画展となった恒例の年次報告展は今年度も開催を予定しているようですよ!

1年間の活動を展示・発表をおこなう年次報告展、今年度はどんな展示でみせてくれるのでしょう。早くも年度末が楽しみです!

▶️2021年度年次報告展について学生にインタビューした記事はこちら

山城大督ゼミ2021年度年次報告展の様子

● ● ● ● お知らせ ● ● ● ●

\7月29日(土)30日(日)「ブース型オープンキャンパス」/

参加申込受付中!

10学科24コースのブースでは、ワークショップ体験や学生・教員と相談ができます。

体験型ワークショップやキャンパスツアーで大学のことを知ろう!

芸術大学への進学を検討している1・2年生も、志望コースに迷っている受験生も、コースの学びを比較して、自分にあう学びを探してみてください。

志望コースを絞っている方は、先生とじっくり相談できます!

\8月26日(土)27日(日)「体験入学オープンキャンパス」/

※予約申込受付中!

大学の教室や施設を使いながら、芸術大学の特色ある体験授業を受けることができます。

コースの学びを体験し、自分にはどのコースが合っているか、じっくりと考えられるチャンス。

入試の模擬体験としてもおすすめのイベントです!

本格的な授業を受けながら、入学後の学生生活を体験しませんか。

新たな学び・気づきが得られる機会となるはずです。

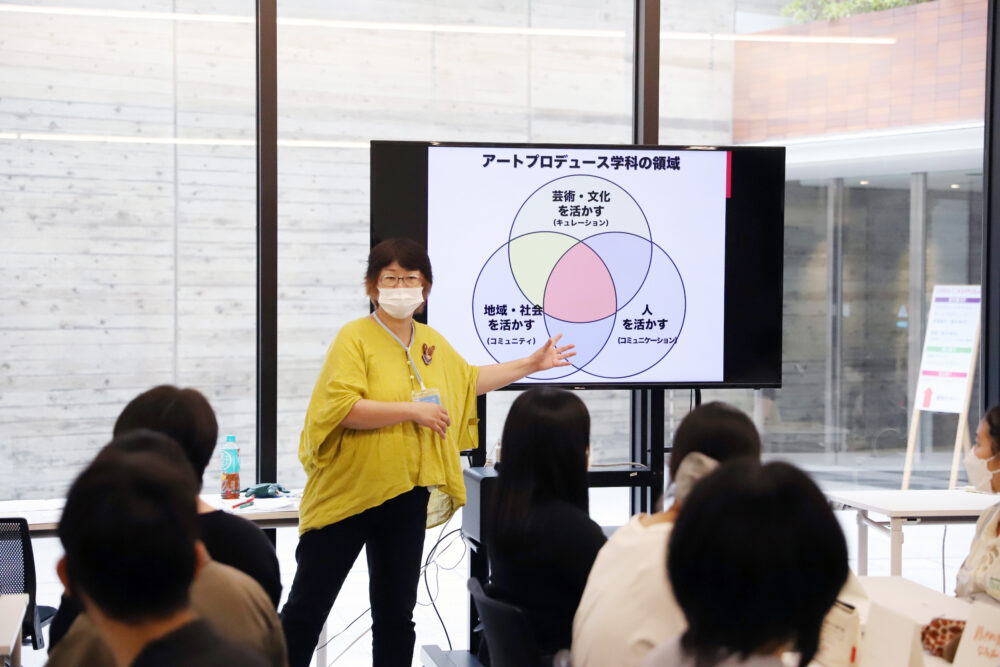

アートプロデュースコースの体験授業はこちら!

アートプロデュース超入門~その2~

アートを世に広めたり、アートを活用して人々や社会に働きかけるプロデュースの魅力を体験しながら、入試に向けて、ものの見方や考え方、コミュニケーションの仕方のコツも学べます。高校までの美術では習わない、アートの現場に欠かせない「アートプロデュース」とは?

皆さんのお申し込みをお待ちしております!

\参加者募集中!高校生アートラボ コトツク2023/

「高校生アートラボ コトツク」は、モノ作りにも生かせる〈コトをつくるアート〉の実験場。

アーティストから発想法を学んだり、研究者の頭の中を探検したり、まちのアート施設を訪問したりするワークショップを通して、〈コトをつくるアート〉を体験していきます。

モノづくりからコトづくりへ、ますます広がるアートの世界の扉を開いてください。

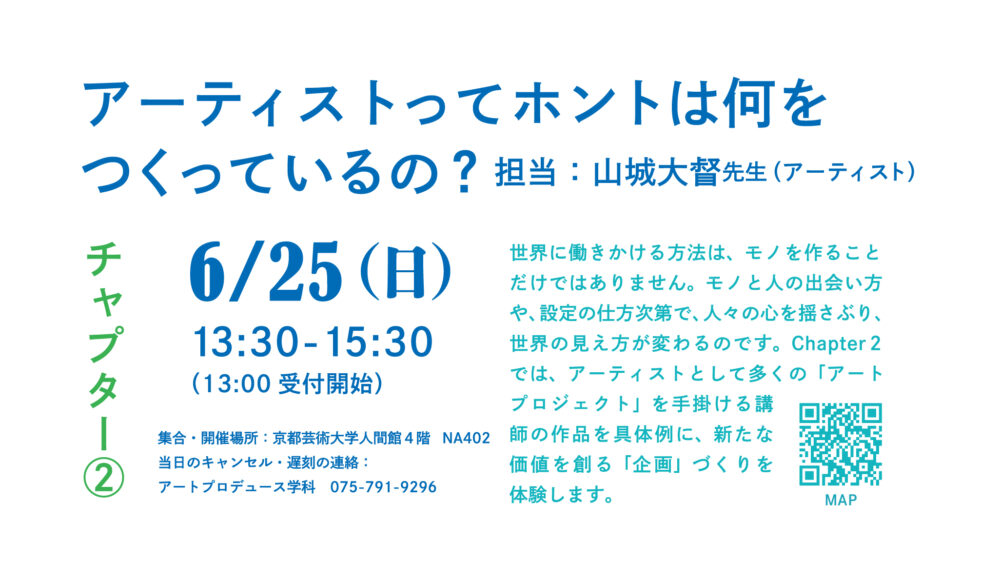

チャプター 2【アーティストってホントは何をつくっているの?】

担当:山城大督先生(アーティスト)

6/25(日) 13:30-15:30 (13:00 受付開始)

世界に働きかける方法は、モノを作ることだけではありません。

モノと人の出会い方や、設定の仕方次第で、人の心を揺さぶり、世界の見え方が変わるのです。

Chapter 2では、アーティストとして多くの「アートプロジェクト」を手がける講師の作品を具体例に、新たな価値を創る「企画」づくりを体験します。

申込の締め切りは、前日17時まで!お申込みお待ちしています!

Chapter 2ご担当の山城大督先生

京都芸術大学アートプロデュースコースを詳しく知りたい方は公式WEBサイトやTwitterをチェック!

ぜひ覗いてみてくださいね!