- 2014年8月5日

- 日常風景

【学生の授業レポート】祇園祭の提灯①

こんにちは、歴史遺産学科副手です。

今回は、ゼミの授業で祇園祭に行ってきた、3回生の小川はる菜さんのレポートをお伝えします。

ちょっと古い話題になりますが、ゼミで祇園祭の宵山の山鉾見学に行きました。

祇園祭では山鉾の周辺だけでなく、近隣の住宅の軒先や商店街のアーケードにまで提灯が飾られており、色々な提灯を見ることができました。

提灯に描かれた文様の形や色が、山鉾ごとに異なるのを面白いと思い、祇園祭で使用される提灯について調べたことの一部を紹介します。

祇園祭の提灯

山や鉾の前に飾られている、提灯がたくさん連なったものを「駒形提灯」といいます。

「駒形提灯」の名前の由来は、連なった提灯の形が将棋の駒の形に似て見えるから、など諸説あるそうです。

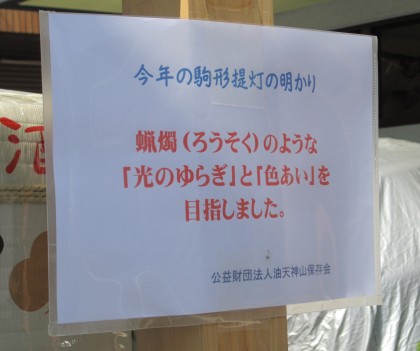

近年では、祇園祭の提灯の光源は白熱電球からLED電球への切り替えが進んでいます。今年は油天神山が光源をLED電球に切り替えたそうです。LED電球は電力消費量を抑えつつ、ろうそくの光の揺らぎや色合いを再現できるそうです。

祇園祭の提灯を製造している店は複数あり、その中でも「高橋提灯」と「奥川提灯店」が特に有名です。

今年は後祭が再開され大船鉾が巡行に復帰したため、例年よりも500個ほど多い約4000個の提灯を製作したそうです。

前祭用を7月10日ごろ、後祭用を18日ごろまでに仕上げるために、職人たちは連日深夜まで作業を続けたそうです。

(パート②に続く)

歴史遺産学科では、こうして学外で実際にものを見ることを大切にしています。

次回は、実際に小川さんが撮影してきた提灯を載せていきます。

ご期待ください!