- 2021年7月29日

- 日常風景

【kuapedia】クリエイティブ・ライティングコースの学生・授業内容を紹介!

この記事は2021年に公開されたものです。現在とコース編成が異なる場合があります。

クリエイティブ・ライティングコース

出典:京都芸術大学百科事典『クアペディア(kuapedia)』

クリエイティブ・ライティングコース(英:Creative Writing Course)は、京都芸術大学にある13学科23コースのうち、文芸表現学科に属するコース。この記事では、いま現在コースで学んでいる学生をクローズアップ!さらには、実際に行われている授業の様子や、制作した作品などをご紹介していきます。

目次[非表示]

1 学生の紹介

1-1 プロフィール

1-2 現在の時間割

1-3 自分のコースの好きなところ

1-4 高校時代、志望校を選ぶときにポイントにしたところ

1-5 授業以外で取り組んでいる活動

1-6 高校生にひとこと!

2 授業紹介

2-1 授業紹介:文芸のプロたちから学ぶ!

2-2 取材記事を制作!美術工芸学科の授業に潜入

2-3 学生が編集する文芸誌がスタート!その名は『301文庫』!

1 学生の紹介

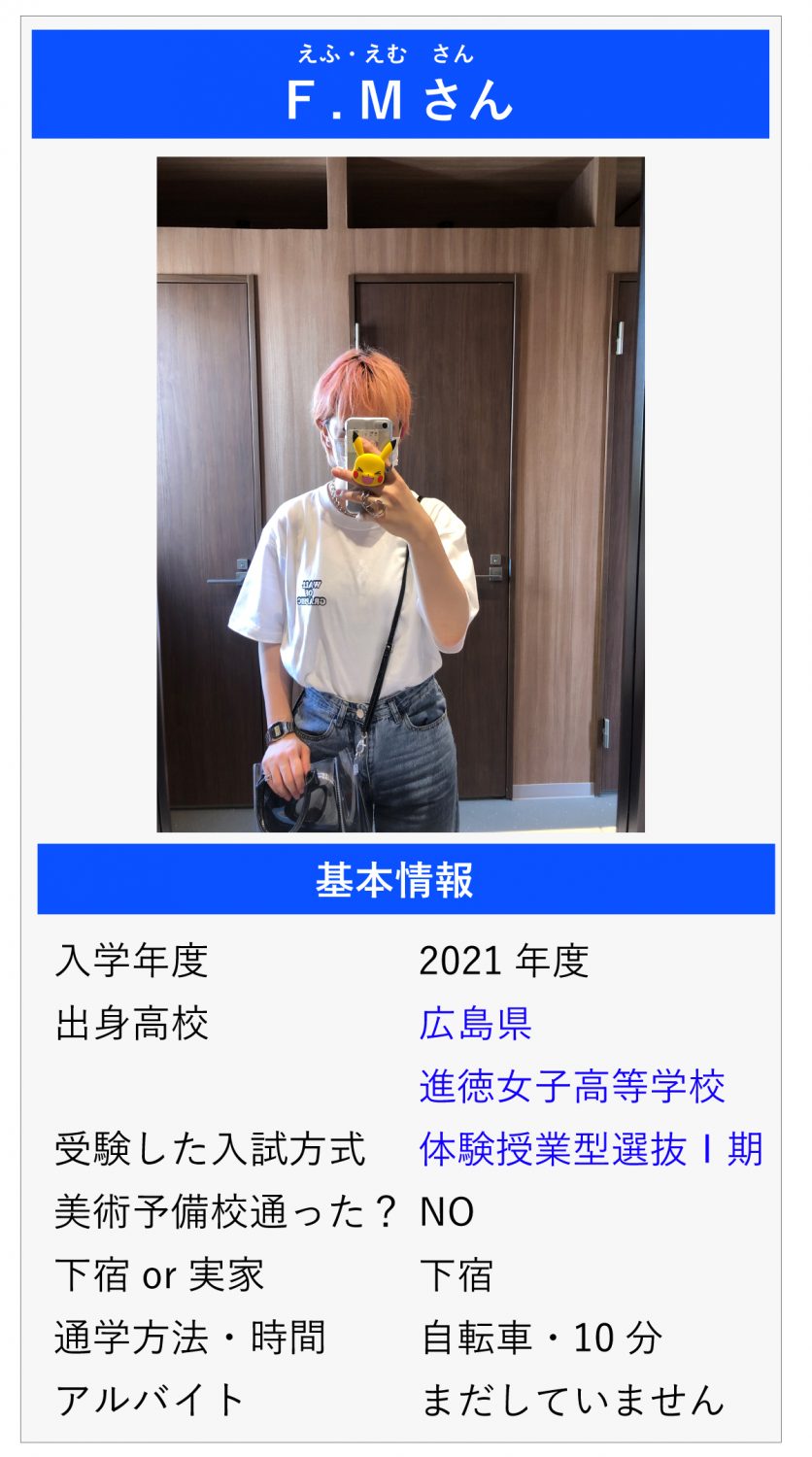

1-1 プロフィール

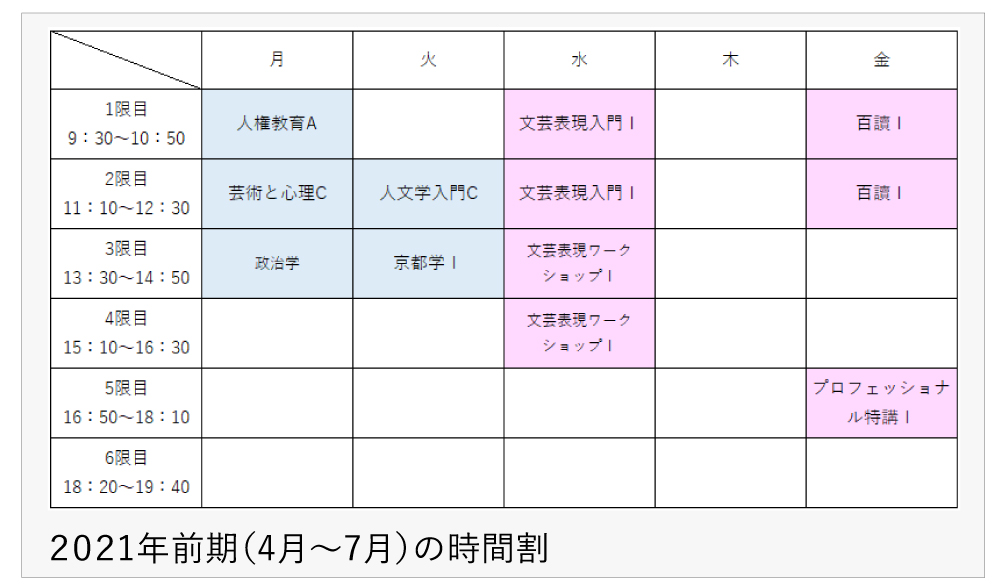

1-2 現在の時間割

お気に入りの授業は『文芸表現ワークショップ』。取材したものをまとめて記事にしたり、創作で小説を書いたり、詩を書いたりします。クラスメイトが創ったものを読み、合評するのでお互いを高められる授業です。

お気に入りの授業は『文芸表現ワークショップ』。取材したものをまとめて記事にしたり、創作で小説を書いたり、詩を書いたりします。クラスメイトが創ったものを読み、合評するのでお互いを高められる授業です。

1-3 自分のコースの好きなところ

同じように文章が好きで集まった人たちがいるところ。私は今まで、周りに小説の面白さだったり、好きな作家のことだったりを話し合える子がいなかったので、当たり前のようにそれができる環境にいられてとても幸せです。

1-4 高校時代、志望校を選ぶときにポイントにしたところ

「自分がいかに好きなことをできるか」。もともと勉強も好きではなく、運動もできるわけではありませんでした。強いていうなら、小学生の時から物語を書くことだけは続けてきていて。飽き性で、諦め癖のある私がずるずるとだけど続けてこれた好きなことを、四年間全力でやりたい、と思い、それができるところを探しました。また、就職活動に力を入れているということも決め手だったように思います!

1-5 授業以外で取り組んでいる活動

オープンキャンパスのスタッフとしてお手伝いをしています。高校の時、私はすぐに志望校を決めてしまったけど、みんな悩んで悩んで決めていました。一世一代の選択、大きな決断です。高校生のみなさんの手助けを少しでもできたらなと思いながら頑張っています!

★F.Mさんにお手伝い頂いているオープンキャンパス!次回開催は【8/1:来場・オンライン・仮想空間!3つの中から参加方法が選べるOC】、【8/28・29:23コースの体験授業が受けられるOC】ですよ。ぜひぜひお越しください~!

1-6 高校生にひとこと

「好きなことを好きでいるには、覚悟がいる。我慢や努力がいる」。私の大好きな小説に出てくる一節です。好きなことで生きていけたらどんなに楽だろうと思います。でもそれって簡単なことではなくて、時には挫けそうになったり、全てを投げ出したくなったりもしますよね。夢は叶わない、とよく耳にするけど、そりゃあそうです、夢なんだから。私は、この大学に入ったことによって「夢」が「目標」に変わったような感覚がしています。みんなライバルだけど、同じ辛さを知っている仲間です。高校生の皆さんが、自分の「目標」に向かって進むことのできる道を選択されることを願っています。

2 授業紹介

2-1 授業紹介:文芸のプロたちから学ぶ!

プロフェッショナル特講、通称「プロ特」の様子をお届けします。文芸表現学科の授業を担当してくださる多彩な先生方から、ご自身のキャリアや専門的な知識などをダイジェスト的に教えて頂き、その学びを創作に活かすことはもちろん自らの将来を見つめる材料にするという教科です。どんな先生がいるのかも分かりますよ!

詳しく知りたい方はこちらをクリック!

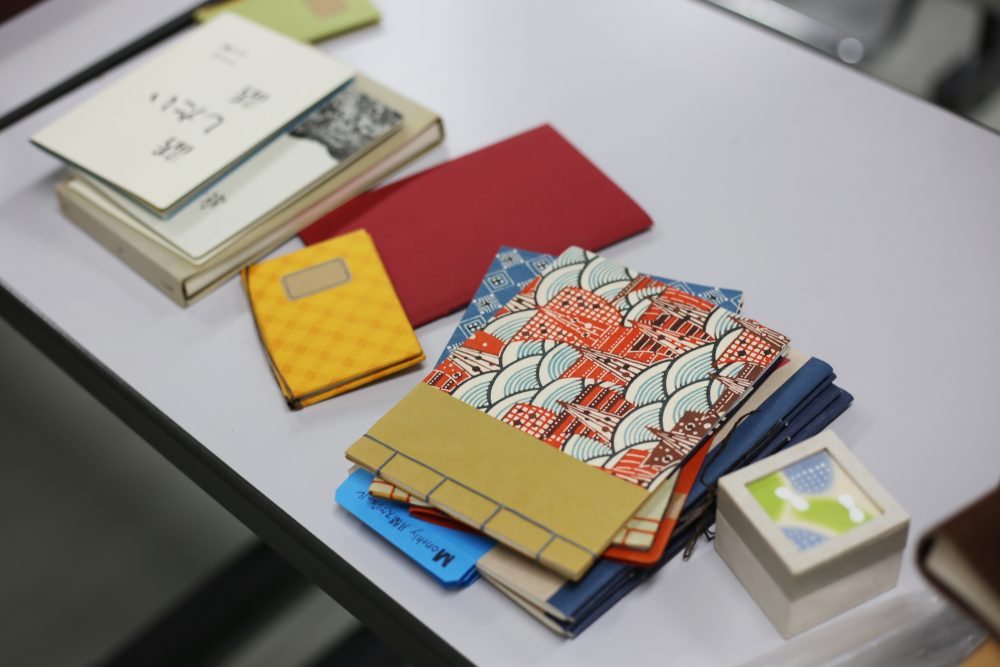

2-2 取材記事を制作!美術工芸学科の授業に潜入

文芸表現学科での学びには、小説を書くことのほかにも、取材記事を書くという大きな柱があります。自分一人だけで物語をつくりだすことができる小説とは違い、記事にはネタとなる対象が必要です。そこで新たに、美術工芸学科の授業に潜入取材を行い、執筆した記事を学科ブログに掲載する、という取り組みをスタート!先輩の書いた文章を読んでみませんか?

詳しく知りたい方はこちらをクリック!

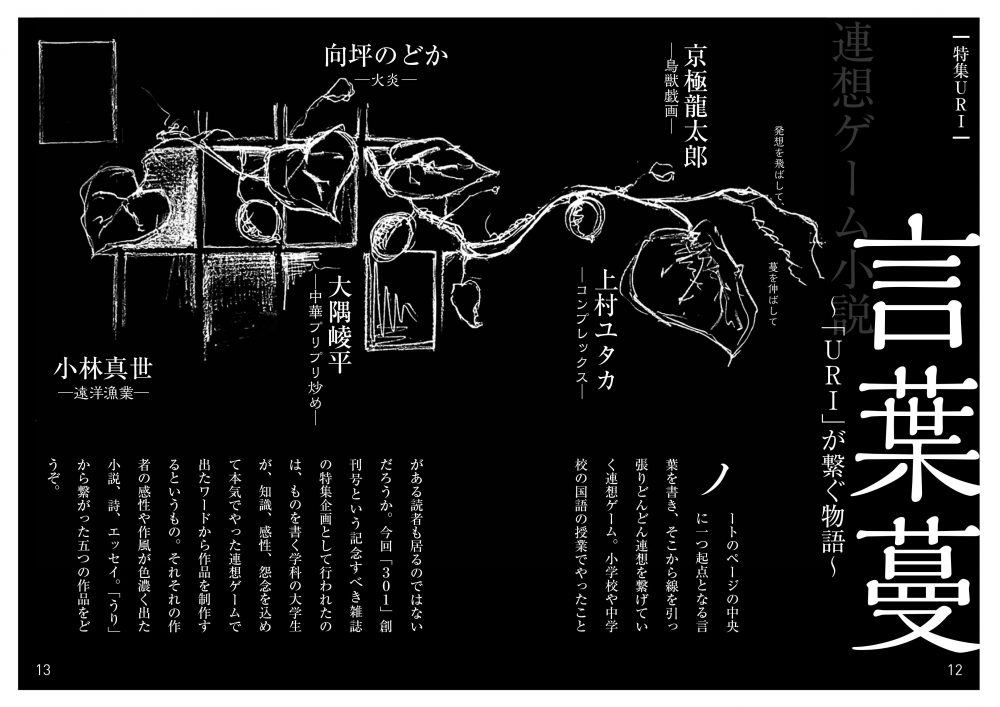

2-3 学生が編集する文芸誌がスタート!その名は『301文庫』!

文芸表現学科では、ことばも絵画や彫刻などの美術作品と同じようにアートなんだということをスタート地点にして編集部を発足し、文芸誌『301』を編みはじめました。京都芸術大学で文芸を学ぶわたしたちだからこそ発信することができる「ことばの形」とはなんだろうと考え、文芸にまっすぐ向き合ったことばが、この文芸誌に集まっています。

詳しく知りたい方はこちらをクリック!