- 2022年7月15日

- 日常風景

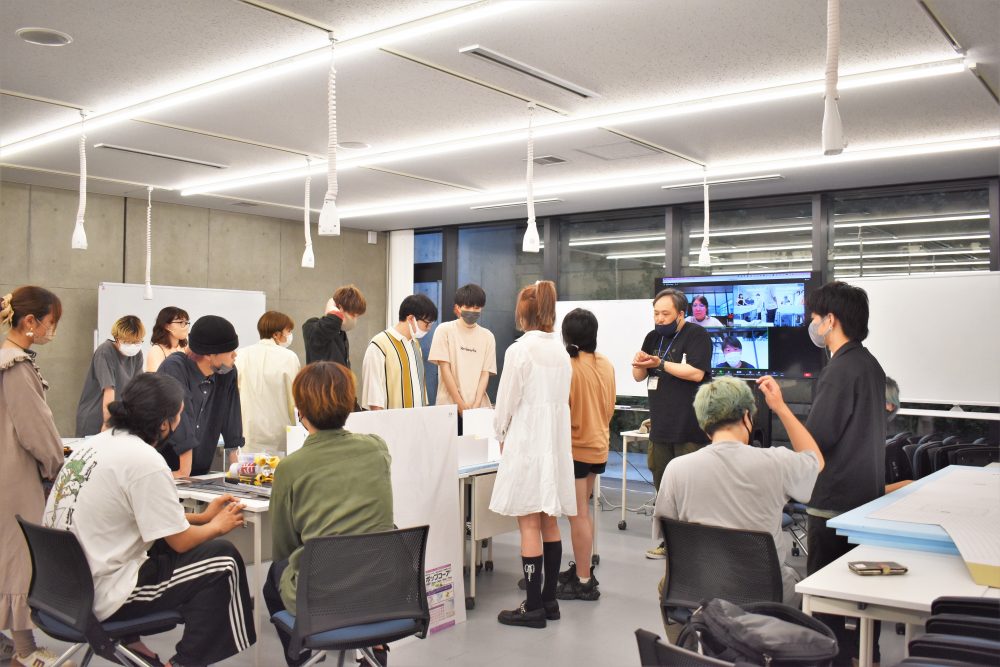

【メディア表現演習Ⅰ】搬入プロジェクト in 京都芸術大学(前編)

▼▼▼▼▼お知らせ❶▼▼▼▼▼

プロダクトデザイン×クロステックデザイン共同企画

「10年後の社会を考える~プロダクトデザイン×クロステックデザインの視点から~」

ここから10年で急激に変化する社会のどのような点が大きく変わっていくのか、プロダクトやWeb3.0や金融の最前線にいる2人の先生が高校生にそのポイントを語ります。

10年後、20代後半を迎える皆さんが大学入学前に知っておくべきことをわかりやすく具体的な例をもとにお話しします。保護者の方も必見です!

【開催日程】7/25 (月) 18:30~19:30(オンラインで実施)

プロダクトデザインとクロステックデザイン、それぞれの先生の視点から話を聞くことが出来るビッグイベントです!!

オンラインで実施しますので、遠方の方でも簡単に聞くことができますよ♪

お時間がある方は、ぜひお気軽にご参加してみて下さいね。

お申し込みは、こちらからお待ちしております!

▼▼▼▼▼お知らせ❷▼▼▼▼▼

クロステックデザインコース

芸術大学の1年生が取り組む「地方創生」プロジェクトー熊本県天草市から活動ライブ中継(+体験授業型選抜の体験談)

芸術教育の社会実装を掲げる京都芸術大学が取り組む「地域課題」。

どのような課題に向き合って、どんな活動をして、どんなアイディアを生み出し、それを実際にどのように形にして行くのか。

つい数ヶ月前まで高校生だった1年生3名が、熊本県天草市のプロジェクトの現場から、吉田先生と一緒にお届けします。

1年前「体験授業型選抜」を受験した彼らから、入試選抜の体験談と入学後の前期期間の学びも語ってもらいます。

【開催日程】8/8 (月) 17:00~18:00(オンラインで実施)

現在進行中の取り組みについて、先生と学生から生の声が聞くことが出来ます。

クロステックデザインコース1年生が現在どんなことに向き合っているいるのか、学生の活動を知るチャンスです!

少しでも気になるという方は、ぜひご参加下さい!

お申し込みは、こちらからお待ちしております!

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

**

こんにちは!

クロステックデザインコースです。

今回ご紹介する授業は、「メディア表現演習Ⅰ」です。

(昨年の授業の様子)

▸批評とは?デザインチェアの批評に挑戦 | クロステックデザインコース | KUA BLOG

▸【メディア表現演習Ⅱ】アートギャラリーの仕事って? | クロステックデザインコース | KUA BLOG

▸【メディア表現演習Ⅱ】キュレーターの仕事について | クロステックデザインコース | KUA BLOG

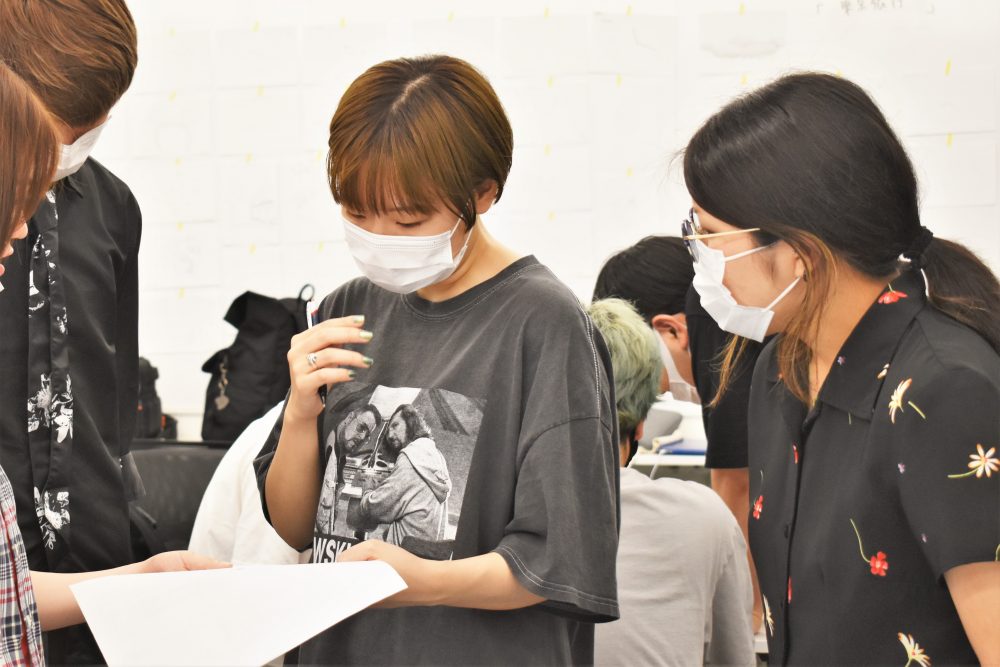

前期「メディア表現演習Ⅰ」の授業では4月からこれまで、「鑑賞する・批評する」「作品化する・価値づけする」ということに学生たちは向き合ってきました。

今回は、「作品に参加する」ということに取り組んでいきます。

前編・後編とその様子をご紹介したいと思います!

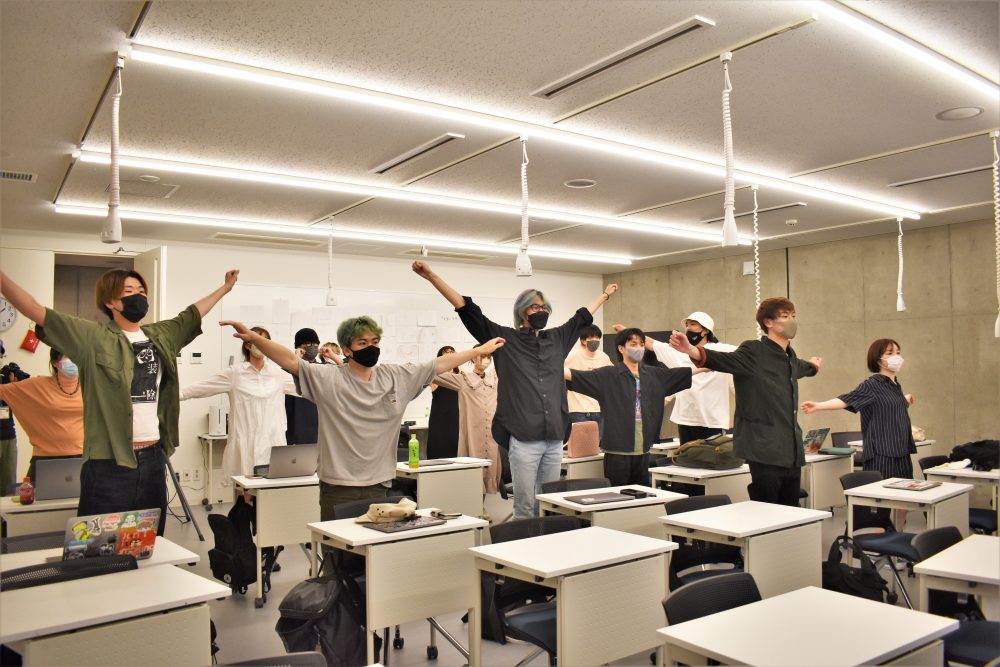

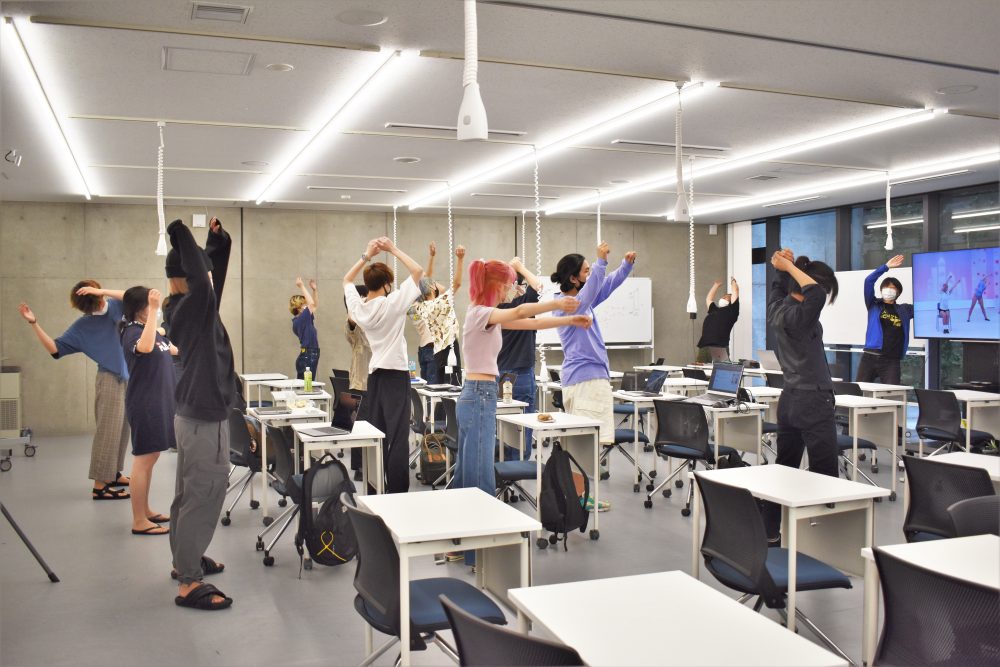

この回から授業の始めに、まずはみんなでラジオ体操。

学生たちもまずは体を動かしていきます。

今回授業で行うのは、「搬入プロジェクト」の再演です!

「搬入プロジェクト」とは、パフォーマンス集団・悪魔のしるしが発案した演劇プロジェクトのひとつです。会場となる空間に「入らなそうでギリギリ入る物体」を設計・製作し、それを実際に人の力で運び込むというもの。

演出家の危口 統之氏が逝去した後に、パブリックドメイン化が宣言されており、誰でも実施でき、改変することも可能とされました。

\\参考までに//

≪白石先生の寄稿文≫

パブリックドメイン化した作品の記憶 搬入プロジェクトから見える新しい記録の形 | +5

搬入プロジェクトはこれまでに、国内外様々な場所で実施されています。

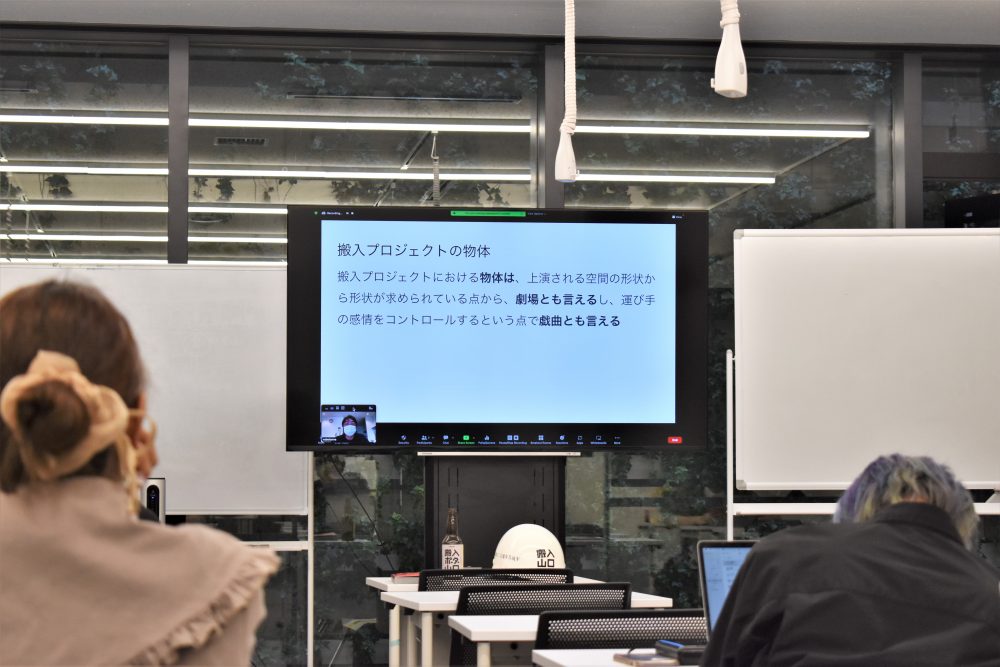

今回、2021年に山口情報芸術センター(YCAM)で開催された「搬入プロジェクト 山口・中園町計画」においてプロデューサーを務めた渡邉 朋也さんと、同じくコーディネーターを務めたかねこ みわさんにゲスト講師としてお迎えしました!

お二人にはオンラインで、初回の授業をレクチャーいただきました。

白石先生もこの「搬入プロジェクト 山口・中園町計画」において、運び手の一人として参加していたそうです!

搬入プロジェクトでは、会場や建物にギリギリ入るくらいの物体を設計するため、そのモノの大きさは人間よりも何倍も大きく、複数人が協力することでしか搬入が出来ないものがほとんどです。

YCAMでの搬入プロジェクトでは、20名弱の参加者が運んだ物体の重さはおよそ300㎏にも及びました。

300㎏というとてつもない重さは大変危険ではありますが、安全には十分に気を付け声を掛け合いながら協力して運び込むことで、搬入プロジェクト中では「喜怒哀楽」全ての感情が体験でき、終わった後には達成感が得られると渡邉さんは言います。

そんな数百キロもある物体を運んでいる様子に、見ている周りの観客も次第に運び手たちに共鳴し、祭りのようにパフォーマンスに飛び入り参加し、観客が運び手に転じるということも起こるようです。

物体を「運ぶ」というその行為に様々な人間が関わることで、現代の日常生活ではあまり生まれにくくなった人間の感情の動きやコミュニケーションが新たに体験できる機会となり得るかもしれません。

「搬入」のロゴ、かわいいです!

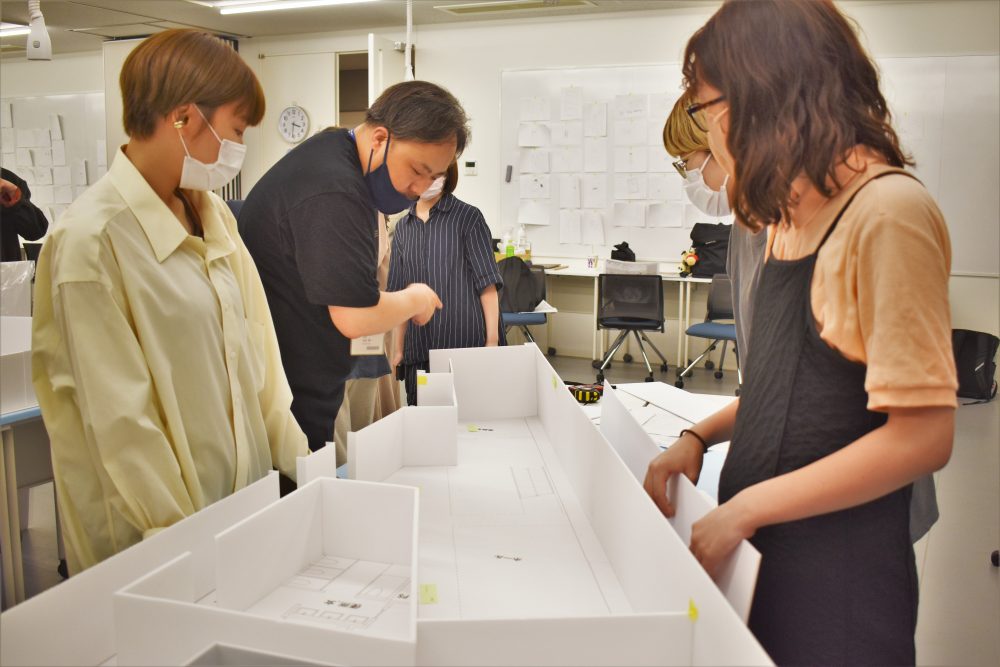

渡邉さん・かねこさんから搬入プロジェクトについて説明を受け、どのように物体を運ぶか、そのルートを実際に現地(大学内)を確認しに行きます。その後、会場の模型作りに入ります。

【搬入プロジェクトの大まかな流れ】

①会場の模型作り

②物体の設計

③物体の制作

④物体の搬入

このような流れで、学生たちも取り組んでいきます。

大学内を歩きながら、空間をリサーチします。

小さな段差、手すりなど、模型を設計する際に見落としがちな箇所を確認していきます。

階段の間に木々が!

建物の模型を設計した後に「木があるなんて!これじゃ運べない!」とならないためにも、設計する際にもこのような部分を加味して、物体・ルートを考えていく必要があります。

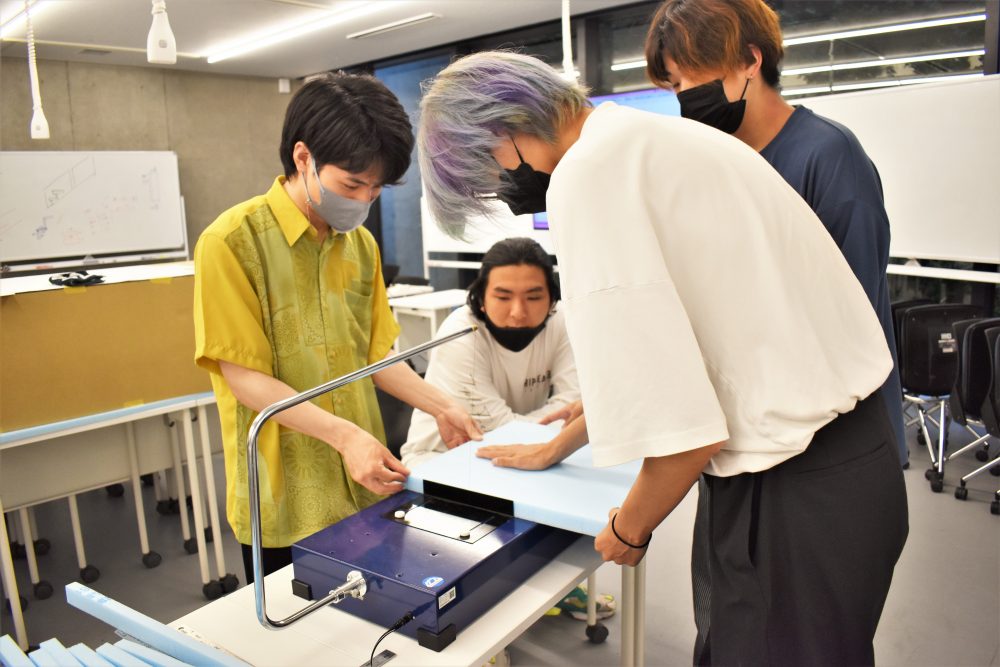

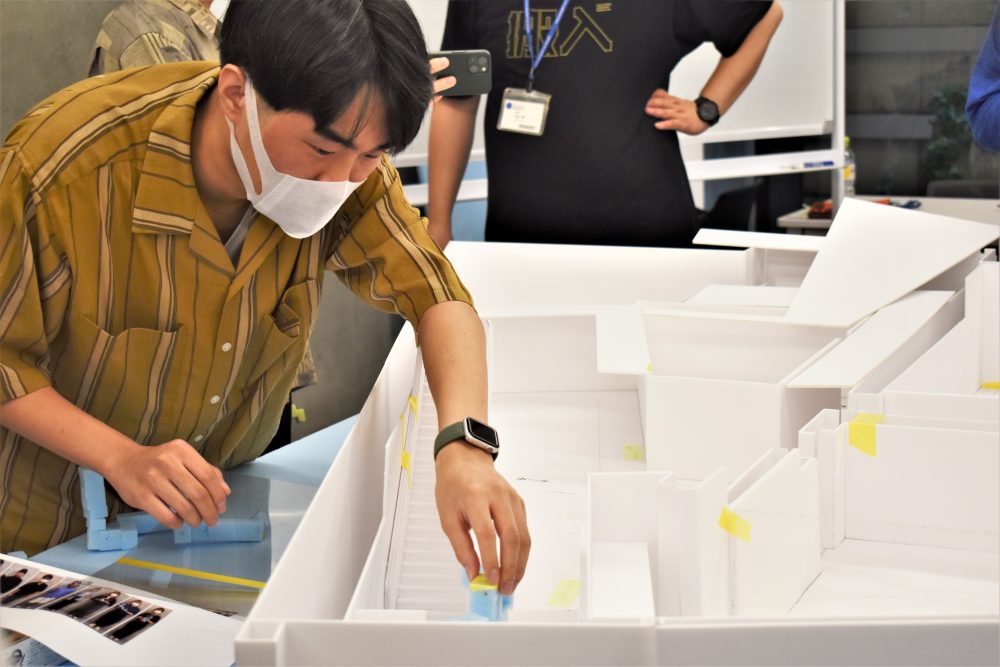

教室に戻り、1/20サイズで建物の模型を作っていきます。

環境デザイン学科のように模型を作ったことがない学生がほとんどなので、白石先生が都度教えてくれます。

大きさが分からない箇所は、実際にメジャーで測りに行きます。

サイズを間違えてしまうと搬入の時が大変です!慎重に測っていきます。

≪授業2回目≫

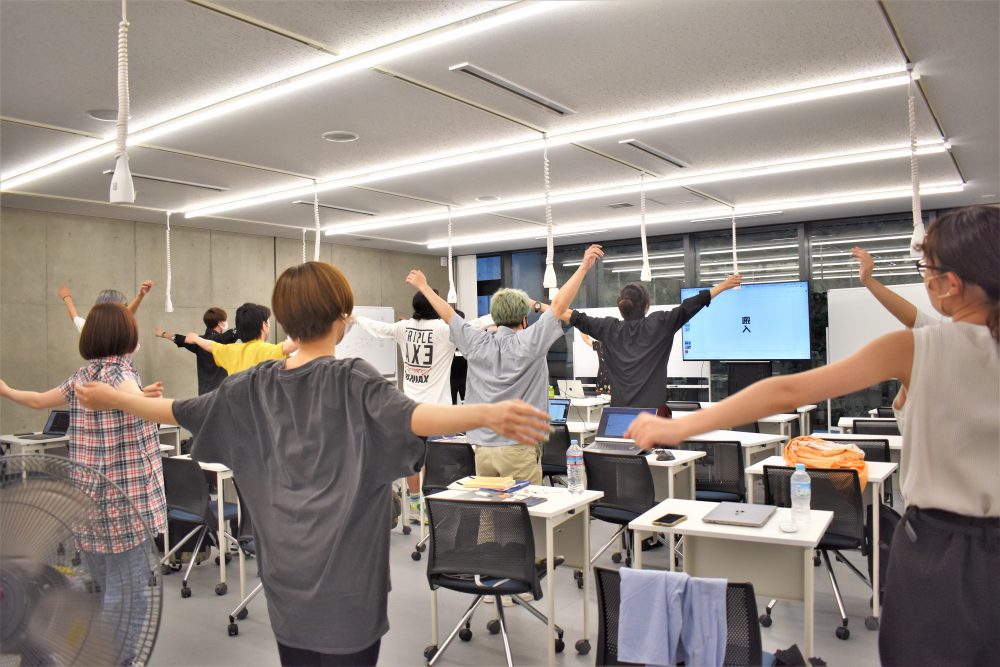

ラジオ体操から始まります。

搬入プロジェクトに関わっていくための通過儀礼だそうです。

午後の眠い時間帯。体を動かして、目を覚ましましょう!

建物の模型もだいぶ仕上がってきました。

この日は、かねこみわさんに大学までお越しいただき、実際に建物を見ながら、先週気付けていなかった箇所などを学生たちにアドバイスいただきました!

測量する時のポイントを、かねこさんから教えて頂きます。

実際にやってみることで、学生たちもそういう点に気を付けないといけないのかと、気付いている様子でした。

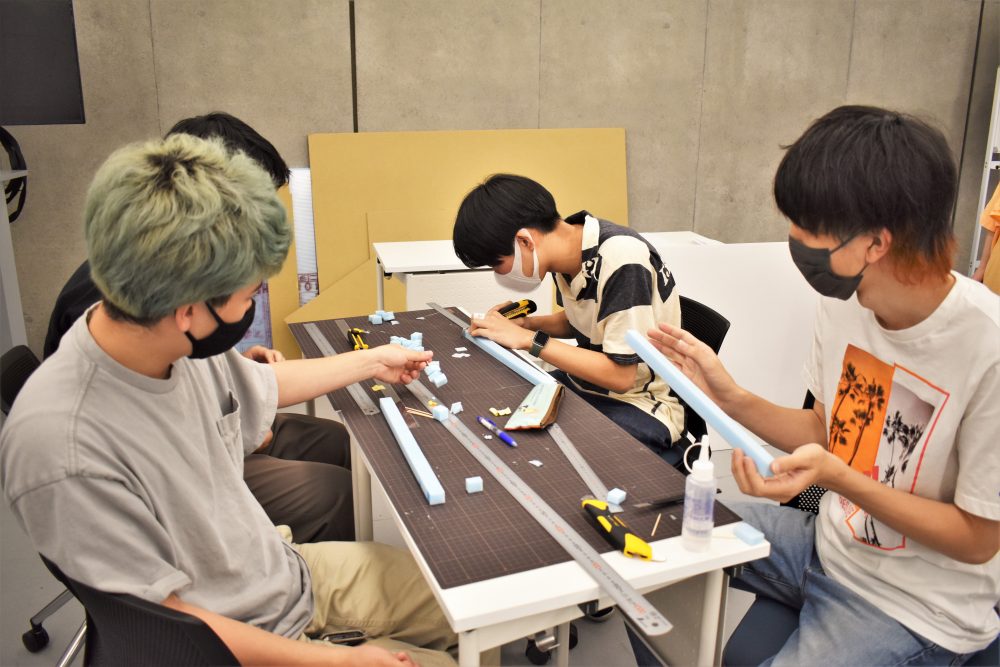

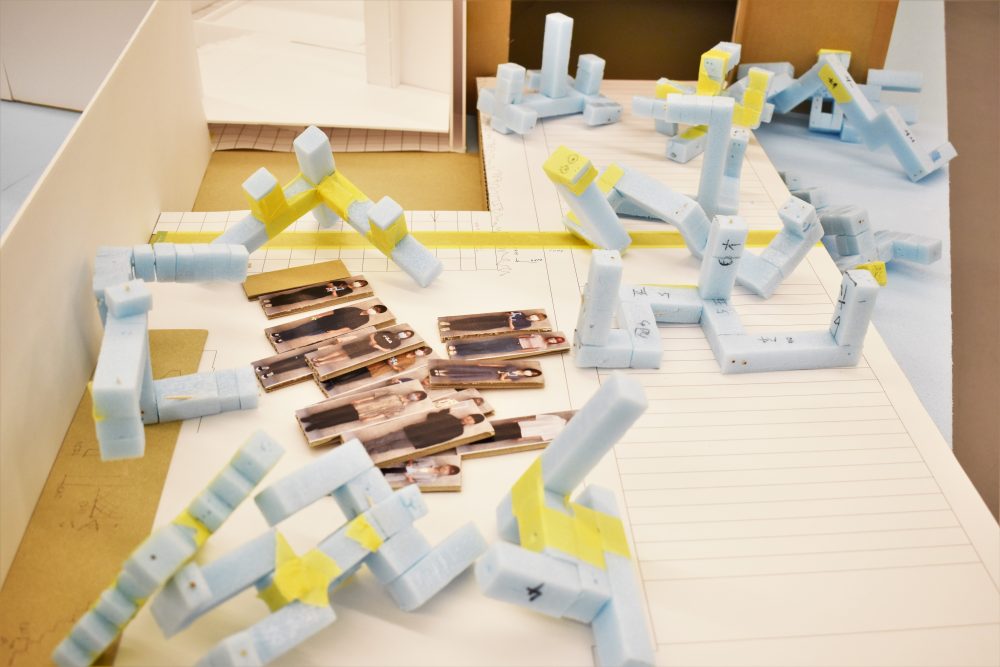

物体の模型用に、スタイロフォームを切断していきます。

今回は、ビールケースを用いて、実際に物体を構成していきます。

模型ではビールケースの1/20サイズにスタイロフォームをカットして、それぞれ物体をどんな形にするか試行錯誤しています。

ギリギリ入る感をどこまで攻めて設計できるかがポイントですね!

試作した物体の模型をどう動かして搬入するか検証してみます。

物体の回り方や模型のこすれ具合など、実際に搬入プロジェクトを実施した人にしか分からない細かな点について、かねこさんからアドバイス。

それぞれ学生が制作した物体の模型が作られつつあります。

≪授業3回目≫

授業始めのラジオ体操。

この回では、渡邉 朋也さんに大学までお越しいただき、レクチャーしていただきました。

今回は、学生たち自身が制作した物体を運ぶルートをプレゼンしてもらいますので、直前に何度もそのルートを確認しています。

どのようなルートで、どんなぎりぎり入るような形にすると、パフォーマンスとなり得るのか、

都度物体の模型を作り直して、形とルートの最終検討をしていきます。

搬入プロジェクトにおいて、「どんな物語をつくるか」ということも考えてもらえたらと渡邉さん。

どういう置き方からその搬入プロジェクトが始まるのか。

物体を立てる時に、どう立てることができるのか。

運ぶ人の動きはどう考えるか。交代や掛け声、休憩はどうするか。

この搬入プロジェクトの見どころはどこか。

授業だからただやるだけではなく、学生たち自身にもこの体験を通して、自分が作品に参加していくことについて改めて考える機会になってもらいたいですね。

それでは、それぞれ自分が制作した搬入する物体のコンペティションが始まりました!

人が運ぶ時に、持てる箇所があることも大事。

模型のスケールが小さいので作っている最中には、意外と考えが抜け落ちてしまう点ですが、人が持てる箇所が少ないとその分運ぶ人の負担になります。

模型では軽々と搬入出来てしまうので意外と簡単と捉えがちですが、実際に物体を制作し運ぶとなれば、数十キロ~数百キロの重さとなります。

運ぶだけでも、重くてつらいものです。

「どうやったらみんなが楽しく作業・搬入ができるかと考えることも大切。」と渡邉さんからアドバイスいただきました。

学生の1/20サイズの等身大が!

ここからはいよいよ後半戦。

どの模型に決定し、どのように搬入プロジェクトが実行されるのか楽しみです!

今週から望天館1F吹き抜けで制作を始めますので、学内の方はぜひご覧ください。

**

7月31日(日)にオープンキャンパスを開催します!

日時:7月31日(日) 10:00~16:00

※事前予約制

毎年、多くの高校3年生の方や、高校1・2年生も参加する「オープンキャンパス」。

どんなことが学べるのかな・できるのかなという方も多いので、全学科・コースの教員と学生が皆さんを各ブースでお待ちしています。

ぜひ一度、クロステックデザインコースのブースまで足をお運びください!

オープンキャンパスは感染症対策のため、当日ご来場までに参加申込をお願いしています。

下記の参加申込フォームから、お申し込みください。

👀注目!👀

4~9月のいずれかのオープンキャンパスに参加すると、2023年度入学試験「体験授業型選抜Ⅰ期・Ⅱ期」の検定料が20,000円免除されます!(35,000円→15,000円で出願可能)

オープンキャンパスに参加される方は、ぜひこちらも要チェックです!

\\\\ 事前要申し込み ////

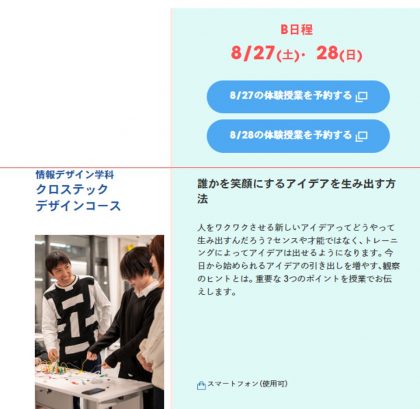

8/27(土)・28(日)のオープンキャンパスは、大学の各コースの本格的な授業を体験できる今年度最後のチャンスです!

普段のオープンキャンパスとは異なり、本格的な授業を受講できるのがこの「体験授業」。

一足先に芸大生になったつもりで、コースの授業を体験することができます。

日時:8/27(土)10:00~16:30

8/28(日)10:00~16:30

<体験授業>

午前 10:20-12:00

午後 13:30-15:10

► 1日最大2コースまで受講可能。

► 同一日程で、同じコースの授業を受講することはできません。

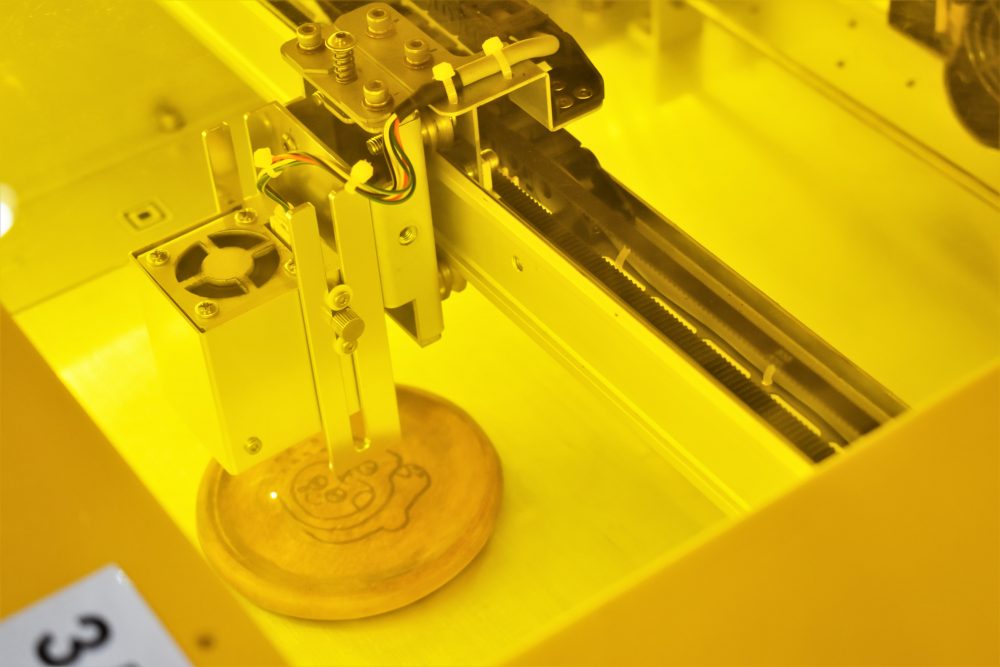

クロステックデザインコースでは、「誰かを笑顔にするアイデアを生み出す方法」というテーマで授業を行ないます!

▲昨年の様子

どんな授業なんだろう?と思うかもしれませんが、授業を受けた後から自分の周りにあるモノの見方がガラリと変わって、どんどん面白いアイディアが浮かんでくるかもしれません。

実際に先生方が授業の中でコースの学生にも話している内容をされたりするので、学生たちが受けている授業のような時間になるかと思います!

ぜひ参加して体験してみて下さい!

体験授業に参加される方は、事前予約が必要です!

各コース定員を設けていますので、早めに予約することをおすすめします!

➡8/27(土)・28(日)体験入学オープンキャンパスの詳細はこちらから!

クロステックデザインコースの最新カリキュラムや進路について紹介|先生によるコース紹介動画2022

クロステックデザインコース 在学生へのインタビュー

京都芸術大学クロステックデザインコース公式ページに、授業内容の詳細を掲載中!

ぜひそちらも覗いてみてくださいね!

クロステックデザインコースでの日々の授業風景、

イベント等はtwitterとInstagramで日々更新中です。

ぜひそちらもチェックしてみてください!

クロステックデザインコースTwitter(@xtechdesign)