Topics

冬のフィールドワーク「冬の植物園で鳥を見よう」を開催!

ART meets SCIENCEフィールドワーク2026冬「冬の植物園で鳥を見よう」

2026年1月30日

お知らせ

日程終了しました

2月10日(火)に京都市植物園にてART meets SCIENCEフィールドワーク2026冬「冬の植物園で鳥を見よう」を開催いたします。

「画家は自然を師としなくてはならぬ」。レオナルド・ダ・ヴィンチをはじめ多くの芸術家が「自然に学ぶ」ことの重要性を指摘しています。漠然と自然を眺めるのと違って、サイエンスの視点をもつと自然への解像度が上がってきます。

今回のフィールドは植物園。葉が落ちて鳥の姿が見えやすくなった冬の森で、バードウオッチングをしてみませんか?

※ 持ち物:植物園入園料(一般500円)、歩きやすい靴、防寒具

※ 双眼鏡は貸し出しますが、マイ双眼鏡をお持ちの方はご持参ください。

※ 定員が超過した場合、ご参加をお断りする場合があります。文哲研からの受付完了のご連絡をお待ちください。

【講師紹介】

湯本貴和(ゆもと・たかかず)

京都大学名誉教授/京都芸術大学文明哲学研究所客員教授

1959年生まれ。京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了(理学博士)。専門分野は生態学。神戸大学理学部講師、京都大学生態学研究センター助教授、総合地球環境学研究所教授を経て、2012年に京都大学霊長類研究所に異動し、2021年度で退職。熱帯アフリカ、東南アジア、南米で、動物と植物の相互関係の研究をおこなった。アリからゾウまで研究の対象はさまざま。霊長類研究所では、とくに人間を含む霊長類のすみかと食べ物の研究に従事した。

幸島司郎(こうしま・しろう)

京都大学名誉教授/京都芸術大学文明哲学研究所客員教授

大学生のころ、雪の上をごそごそ歩き回っている雪虫を研究するうちに「氷河にも虫がいるかも知れない」と妄想するようになり、1982年に初めてヒマラヤへ。運良く、氷河に住む昆虫やミジンコを世界で初めて発見し、氷河にも生態系があることを明らかにした。以来、世界各地の氷河生態系を調査し、その特性や地球規模の環境変動に対する影響を研究している。同時に、「自分の目で見て自分の頭で考える、流行に流されない独創的な研究」をモットーにして、イルカやオランウータン、サイ、オオカミ、インコ、ヒト、植物、微生物など、熱帯雨林から雪氷圏、海洋に至る様々な生態系の様々な生物の生態や行動を、学生と共に幅広く研究している。

—————

| 日程 | 2026年2月10日 |

|---|---|

| 時間 | 9:00 - 11:30 雨天予備日:2月11日(水)9:00 ~ |

| 場所 | 京都市植物園 北山門前(園外/地下鉄北山駅3番出口すぐ)集合 |

| 場所詳細 | 〒606-0823 京都市左京区下鴨半木町 |

| 費用 | 植物園入園料(一般500円) |

| 対象 | 本学学生/教職員 10名程度(申込み多数の場合は先着順) |

| 申込方法 | 以下のリンクよりお申し込みください |

| 主催 | 京都芸術大学 文明哲学研究所 |

| お問い合わせ | 【備考】 持ち物:植物園入園料(一般500円)、歩きやすい靴、防寒具 ※ 双眼鏡は貸し出しますが、マイ双眼鏡をお持ちの方はご持参ください。 ※ 定員が超過した場合、ご参加をお断りする場合があります。文哲研からの受付完了のご連絡をお待ちください。 |

なぜヒトは音楽に感動し勇気づけられるのか?ART meets SCIENCE #13「音楽と脳」開催!

ART meets SCIENCE #13「音楽と脳」

2026年1月29日

お知らせ

日程終了しました

文明哲学研究所主催の連続セミナーART meets SCIENCE #13「音楽と脳」が2月4日(水)に開催いたします。

心を深く成長させるには、芸術の科学を学ぶこと、科学の芸術を学ぶこと、感覚を磨いて物の見方を身につけること。どんなものにもつながりがあるはずです。ART meets SCIENCE (AMS)は、レオナルド・ダ・ヴィンチのこの言葉を掲げた企画です。

今回の講師、藤井進也先生は、音楽・脳・身体について科学的な研究をおこないつつ、ご自身もドラマーであるという異色の研究者。なぜヒトは音楽に感動し、勇気づけられるのか。「音楽と脳」をテーマにお話をうかがいます。

—————

【講師紹介】

藤井進也

慶應義塾大学環境情報学部准教授。慶應義塾大学音楽科学研究センター長。

京都大学総合人間学部卒、京都大学大学院博士課程修了、博士(人間・環境学) 。日本学術振興会特別研究員DC1(京都大学)、PD(東京大学、ハーバード大学・ベスイスラエルディコーネスメディカルセンター)、海外特別研究員(トロント大学サニーブルックヘルスサイエンスセンター)、東京大学大学院教育学研究科特任助教、慶應義塾大学専任講師を経て現職。ドラマーとしてアンミュージックスクール京都校を特待生認定修了。専門は音楽神経科学・音楽身体科学。

三輪眞弘

京都芸術大学文明哲学研究所教授/情報科学芸術大学院大学[IAMAS]名誉教授。

国立ベルリン芸術大学及び国立ロベルト・シューマン音楽大学で作曲を学ぶ。1980年代後半からコンピュータを用いたアルゴリズミック・コンポジションと呼ばれる手法で数多くの作品を発表。1989年第10回入野賞第1位、2004年芥川作曲賞、2007年プリ・アルスエレクトロニカでゴールデン・ニカ賞、2010年芸術選奨文部科学大臣賞、2020年サントリー音楽賞などを受賞。岡田暁生編「配信芸術論」、著書「三輪眞弘音楽藝術 全思考一九九八ー二〇一〇」をはじめ、CD「村松ギヤ(春の祭典)」や楽譜出版など多数。旧「方法主義」同人。「フォルマント兄弟」の兄。

吉岡洋

京都芸術大学文明哲学研究所所長。

情報科学芸術大学院大学(IAMAS)教授、京都大学教授を経て現職。『情報と生命』(新曜社)『〈思想〉の現在形』(講談社)他、美学芸術学、情報文化論に関わる著作・翻訳など多数。近刊に『AIを美学する──人工知能はなぜ「不気味」なのか』(平凡社新書)『美学のアップデート』(水声社)。批評誌『ダイアテキスト』(京都芸術センター、2000-2003)編集長、「京都ビエンナーレ2003」「岐阜おおがきビエンナーレ2006」総合ディレクター。映像インスタレーション「BEACON」制作メンバー。連続講座「哲学とアートのための12の対話」開講中。

齋藤亜矢

京都芸術大学文明哲学研究所教授。

京都大学理学部卒、同大学院医学研究科修士課程修了、東京藝術大学美術研究科博士後期課程修了。博士(美術)。芸術する心の起源をテーマに、進化や発達の視点から研究している。著書に『ヒトはなぜ絵を描くのか:芸術認知科学への招待』、『ルビンのツボ:芸術する体と心』(いずれも岩波書店)など。

※本企画は、文部科学省科学研究費助成事業「学術変革領域研究(A)マテリアマインド:物心共創人類史学」の助成を受けて実施いたします。

| 日程 | 2026年2月4日 |

|---|---|

| 時間 | 14:30 - 17:00 (開場14:15) |

| 場所 | 京都芸術大学 瓜生山キャンパス人間館 4階 NA402教室 |

| 場所詳細 | 〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116 人間館 本部棟 4階 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 本学学生・教職員・一般 |

| 申込方法 | 以下のリンクよりお申し込みください |

| 主催 | 京都芸術大学 文明哲学研究所 |

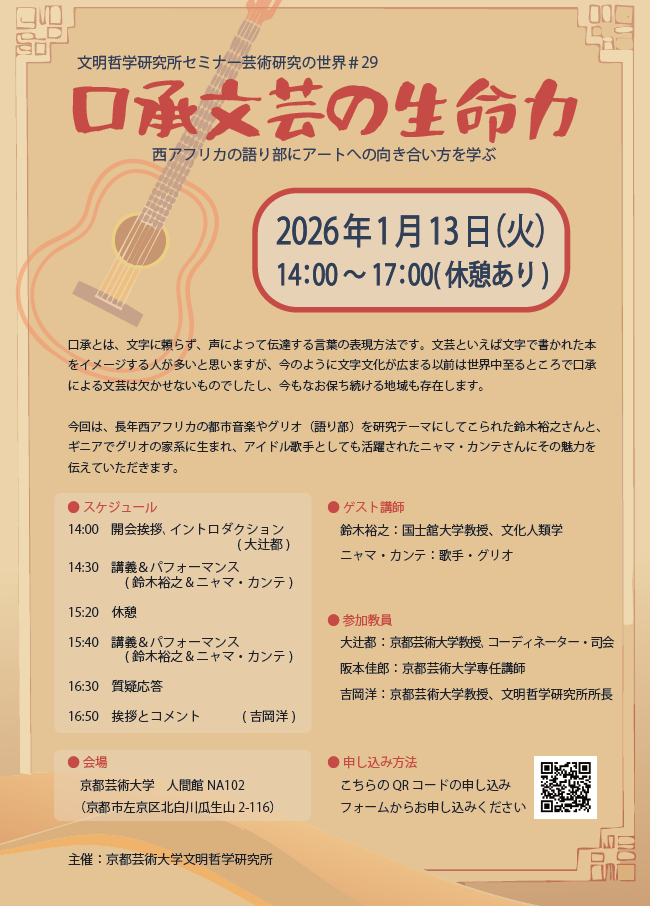

口承文芸の生命力~西アフリカの語り部にアートへの向き合い方を学ぶ~【芸術研究の世界#29】

口承文芸の生命力~西アフリカの語り部にアートへの向き合い方を学ぶ~

2025年12月17日

お知らせ

日程終了しました

文哲研のセミナー「芸術研究の世界」のシリーズ第29回目を1月13日(火)に開催いたします。

今回は「口承文芸の生命力~西アフリカの語り部にアートへの向き合い方を学ぶ~」と題しまして、口承文芸の研究をされている方々をお招きして、実際の口承文芸のパフォーマンスも交えつつ講義していただきます。

口承とは、文字に頼らず、声によって伝達する言葉の表現方法です。文芸といえば文字で書かれた本をイメージする人が多いと思いますが、今のように文字文化が広まる以前は世界中至るところで口承による文芸は欠かせないものでしたし、今もなお保ち続ける地域も存在します。

今回は、長年西アフリカの都市音楽やグリオ(語り部)を研究テーマにしてこられた鈴木裕之さんと、ギニアでグリオの家系に生まれ、アイドル歌手としても活躍されたニャマ・カンテさんにその魅力を伝えていただきます。

また文明哲学研究所からは今回のセミナーのコーディネーターである大辻都教授を中心に、所長の吉岡洋教授、本学の文芸表現学科からは阪本佳郎講師もお呼びして、トークを交えて進めていきます。

| 日程 | 2026年1月13日 |

|---|---|

| 時間 | 14:00 - 17:00 途中休憩あり |

| 場所 | 京都芸術大学 人間館NA102(京都市左京区北白川瓜生山2-116) |

| 費用 | 参加無料 |

| 申込方法 | こちらのフォームから事前にお申し込みください。 |

| 主催 | 京都芸術大学文明哲学研究所 |

| お問い合わせ | こちらのiphv@office.kyoto-art.ac.jpまでお願いいたします。 |

| URL | チラシのダウンロードはこちらからどうぞ。 |

連載:自然と芸術「漆工芸制作に使われる動物の素材」雑誌モンキー10巻3号

2025年12月17日

お知らせ

雑誌「モンキー」10巻3号(公益財団法人日本モンキーセンター発行)が刊行されました。文明哲学研究所が担当する連載「自然と芸術」第36回は、デザイン工芸研究センター三田村有芳先生(文哲研兼任)による「漆工芸制作に使われる動物の素材」です。漆塗りの作品作りには意外に様々な動物が使われていることが分かります。気になる方はぜひご一読ください。

*雑誌「モンキー」 (ご購入、定期購読もこちらのページからお申込みいただけます)

【雑誌「モンキー」】

モンキーセンター創立翌年の1957年から、霊長類学の魅力を多くの方に伝えてきた雑誌「モンキー」。

一時休刊していましたが、2016年の創立60周年を記念し、装いも新たに再スタートしました。

【日本モンキーセンター】

公益財団法人日本モンキーセンターが運営する、世界屈指のサル類動物園です。

霊長類の飼育展示種数は、50種以上約700頭と世界最多!!

霊長類の特徴を活かした展示やガイド&イベント、キュレーターによる

博物館活動など、一味ちがった動物園をお楽しみください。

「ハイデガーと生成AI」第10回 土曜の放課後2

第10回「ハイデガーと生成AI」

2025年12月10日

お知らせ

日程終了しました

12月13日(土)14:00より文哲研の共催セミナー「土曜の放課後2」の第10回目が開催されます。「土曜の放課後2」は全12回の連続セミナーとなっており、過去の哲学者や思想家に現代的なトピックを掛け合わせた講演を行っております。よろしければお申し込みの上、ご参加くださいませ。

第10回「ハイデガーと生成AI」

マルチン・ハイデガーの哲学は、21世紀を生きる私たちに向かって根源的な問いを突きつけます。それは「存在」の問いです。何かが「存在」する、つまり「ある」とは、そもそも何を意味するのか? ハイデガーはこの問いを、古代ギリシア哲学、とりわけアリストテレスから汲み出してきます。「ある」とは何か? なんて抽象的に響くかもしれませんが、それは私たち自身がなぜ今存在しているのか、そしてやがて存在しなくなる(死ぬ)のか、という問題を徹底させた問いの形です。

こうした「存在の問い」という立場から、ハイデガーは20世紀文明を特徴づける技術、テクノロジーについても考えます。ハイデガーの技術論は、特定の科学技術──たとえば原子力エネルギーの利用──それ自体が善か悪か、是か否か、またこう使えば危険だがこうした規制をかければ役に立つ、といった議論とは関係ありません。そうではなくて問題は、私たちがテクノロジーを通して世界を見、自然と関わるというこの振る舞いは、そもそも何をしているのか、ということです。

ハイデガーが生きていた時代には、現在私たちが「生成AI」と呼んでいるものはありません。しかしハイデガーは、生成AIをはじめ現代のテクノロジーの基盤となっている「サイバネティクス」という考え方に強い関心を持っていました。そこで今回は、ハイデガーのサイバネティクス論から見たとき、今私たちが大騒ぎしている人工知能の問題はどのように理解できるのかを考えてみたいと思います。(吉岡 洋)

(吉岡 洋、哲学とアートのための12の対話 2025「土曜の放課後2」公式ページより引用)

| 日程 | 2025年12月10日 |

|---|---|

| 時間 | 14:00 - 16:00 受付開始:13:30 |

| 場所 | 京都市立芸術大学 C棟3階「講義室7」(C-316) |

| 費用 | 講座参加費:1,000円/回(京都市立芸術大学、京都芸術大学の学生は参加費は無料です)、記録映像視聴:3,000円/10回(京都市立芸術大学、京都芸術大学の学生は無料です) |

| 主催 | 土曜の放課後・実行委員会 (植田憲司、吉冨真知子、谷本研、二瓶晃、由良泰人、大西宏志、安藤泰彦、小杉美穂子) |

| お問い合わせ | 公式ページ:https://yxy.kosugiando.art/ |

| URL | https://yxy.kosugiando.art/ |