Topics

【新刊情報】『AIを美学する―なぜ人工知能は「不気味」なのか』

2025年3月7日

出版・メディア情報

吉岡洋先生の著書『AIを美学する―なぜ人工知能は「不気味」なのか』が、平凡社より刊行されました。

amazon等のネット書店でもご購入いただけます。ぜひご一読ください。

『AIを美学する―なぜ人工知能は「不気味」なのか』(2025年2月刊行、平凡社新書)

-----------

『AIを美学する―なぜ人工知能は「不気味」なのか』

《概要》

なぜ私たちはAIの活躍を目にしたとき、楽しさばかりでなく「不気味さ」を感じてしまうのだろうか? 私たちにとってAIとは何なのだろうか? ――AIと暮らすことが当たり前となった今、「AIとは何か」を美学の視点から問いかける。

『2001年宇宙の旅』のHAL9000、怪物フランケンシュタイン、映画の中のゾンビ、『火の鳥』のロボットたち……誰もがおなじみのフィクションに登場する「人間でない存在」から、「シンギュラリティ」や生成AIを利用したアートまで、カント哲学や実存主義を手がかりにAIの「面白さ」を考える1冊。

「人は必要性や有用性だけから何か新しいものを作り出したりしない。面白いから作るのである。

人工知能の場合もこれと同じだ。多くの場合、AIの有用性や効果――ポジティブにせよネガティブにせよ――についての議論ばかりが目立って、その面白さ、「遊び」的な側面についてはあまり語られない。遊んでいる場合ではない、そんな気楽な話ではない、ということだろうか。しかし私はせっかくAIについて本を書く機会をいただいたので、ここでは思い切り気楽に面白く語ってみようと思う。」

(第一章「幽霊はどこにいる」より)

《目次》

まえがき

第一章 幽霊(ゴースト)はどこにいる ――AIをめぐる、別な語り(ナラティブ)

第二章 私もロボット、なのか ――本当は怖くないフランケンシュタイン

第三章 不気味の谷間の百合 ――不気味の谷間の百合

第四章 実存はAIに先立つ ――人工知能の哲学、ふたたび

第五章 現代のスフィンクス ――人間とは何か?とAIは問う

あとがき

京都新聞コラム『現代のことば』

2025年3月3日

出版・メディア情報

2025年2月25日付 京都新聞夕刊『現代のことば』に、齋藤亜矢のコラムが掲載されました。隔月連載の第31回目、タイトルは「意味を手放す」です。ぜひご一読ください。

*『現代のことば』はネットでもお読みいただけるようになりました(有料会員のみ)

雑誌「モンキー」9巻4号

2025年3月3日

出版・メディア情報

雑誌「モンキー」9巻4号(公益財団法人日本モンキーセンター発行)が刊行されました。文明哲学研究所が担当する連載「自然と芸術」第33回は、齋藤亜矢先生による「人はなぜ動物にひかれるのか」です。ぜひご一読ください。

*雑誌「モンキー」 (ご購入、定期購読もこちらのページからお申込みいただけます)

芸術研究の世界#28「「こども芸術」の可能性―フレーベル思想を手がかりにー」

2025年2月27日

アクティビティ

2025年2月26日(水)18:00より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#28」をzoomにて開催いたしました。

芸術研究の世界#28

「「こども芸術」の可能性―フレーベル思想を手がかりにー」

講演者:北後佐知子(京都芸術大学こども芸術学科 准教授)

日時:2025年2月26日(水)18:00-19:30

参加者:66名(京都芸術大学教職員・学生)

*講演概要ほか詳細:https://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/5769/

【参加者感想(一部抜粋)】

*フレーベルの名前は聞いた事がありましたが、深く知りませんでした。彼の理念と、また芸術との親和性も含め、非常に興味深く拝聴致しました。

*知る前に『予感』しているという視座は、芸術に関わる身として、とても大切にしていきたいと思いました。ありがとうございます。

*大人ですが、フレーベルの恩物で遊びたいと思いました。吉岡先生の博識さも、吉川先生の大工道具や刀を購入してくださる環境も、チンパンジーのお話もとても興味が湧きもっとお聞きしたいです。素晴らしい機会を有難うございました。

*こども教育やフレーベルについて、今まで触れたことはありません。フレーベル思想は、18世紀〜19世紀当時は異端的な過激思想扱いであったとのこと。どの分野を学んでも共通することですが、現代私たちが持っている感覚や価値観から過去を均一に見ることはできないと、改めて思いました。

*北後先生の専門分野のお話しと、こども芸術学科の「こども性」について交わる部分を、恩物を実際にみさせていただきながらお話しを伺えたこと、とても貴重な機会でした。コミュニティデザインへの広がりについて、自分自身の研究とも重ね合わせながら考えたいと思います。「媒介」はそのひとつのキーワードとして心に残りました。

―――――

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

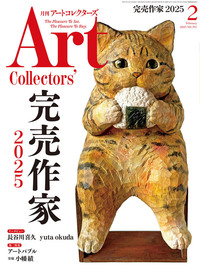

展覧会レビュー:月刊ART Collectors’

2025年2月19日

出版・メディア情報

月刊ART Collectors’ No.191(生活の友社,2025年2月号)に、齋藤亜矢によるレビュー記事が掲載されています。

展覧会Review

内藤礼 生まれておいで 生きておいで(会場:東京国立博物館)

月刊ART Collectors’は、amazon等のネット書店でもご購入いただけます。ぜひご一読ください。