Topics

「染めを通じて考える 伝統工芸と美学」に吉岡先生登壇

トークイベント「染めを通じて考える 伝統工芸と美学」

2025年12月5日

お知らせ

日程終了しました

明日12月6日(土)に鹿児島大学にて、吉岡洋先生と金井工芸の代表で奄美大島で泥染を手がける金井志人さんがトークイベント「染めを通じて考える 伝統工芸と美学」に登壇されます。

お二人から話題提供をいただき、伝統工芸と美学の接点、さらには島嶼文化についてなどのお話をされます。

| 日程 | 2025年12月6日 |

|---|---|

| 時間 | 14:30 - 17:00 |

| 場所 | 鹿児島大学郡元キャンパス法文学部2号館1F ラーニング・コモンズ1 |

「分断化する社会の中で対話は可能か」吉岡先生シンポジウム登壇

公開シンポジウム「分断化する社会の中で対話は可能か――ポスト・ソーシャルメディア時代の社会構築」

2025年12月2日

お知らせ

日程終了しました

日本学術会議哲学委員会が開催する公開シンポジウム「分断化する社会の中で対話は可能か――ポスト・ソーシャルメディア時代の社会構築」にパネルディスカッション・コメンテイターとして吉岡洋先生が登壇します。

コロナ禍以降、ソーシャルメディアによって変容した人間関係や社会の分断を、対話することで自分たちの間にある差異や対立、緊張を表現し、社会へと成長させることができるのかを追求していきくシンポジウムです。

どなたでも参加ができますので、興味がございましたらご参加くださいませ。

| 日程 | 2025年12月21日 |

|---|---|

| 時間 | 13:00 - 17:00 |

| 場所 | 立教大学池袋キャンパス11号館AB01教室(ハイブリッド開催) |

| 費用 | 参加費無料 |

| 対象 | どなたでも参加いただけます。定員:300人(対面) |

| 申込方法 | 要事前申込 参加登録フォームへのリンク |

| 主催 | 日本学術会議哲学委員会 |

| お問い合わせ | 日本宗教研究諸学会連合事務局 メールアドレス:office.jfssr2008(a)gmail.com ※(a)を@にしてお送りください。 |

今後の文明哲学研究所のスケジュール

2025年11月21日

お知らせ

今後の文明哲学研究所・デザイン工芸研究センターのイベントをご紹介いたします。日程が近づいてまいりましたらまた詳細をお知らせいたします。

2026年1月13日(火)

芸術研究の世界#29 口承文芸の生命力 西アフリカの語り部にアートへの向き合い方を学ぶ(仮)

ことばを声で伝える口承文芸は、文字文化以前に始まり、今も世界各地に存在しています。今回は、西アフリカの都市音楽やグリオ(語り部)の文化について研究する鈴木裕之氏と、ギニアのグリオ家系出身の歌手ニャマ・カンテさんが、パフォーマンスを交えながらその魅力を語ってくれます。

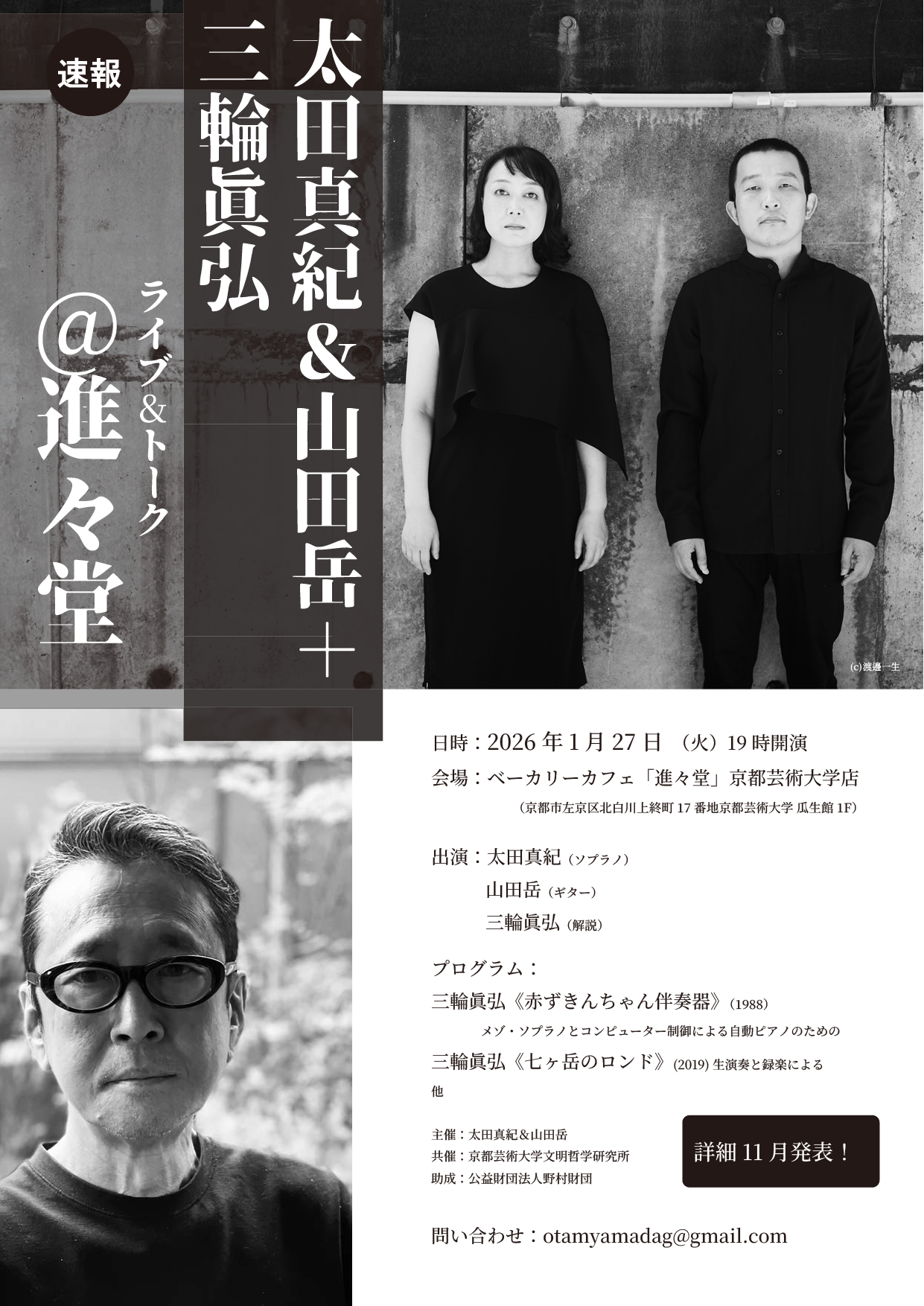

2026年1月27日(火)

太田真紀&山田岳+三輪眞弘 ライブ&トーク@進々堂

太田真紀さん(ソプラノ)、山田岳さん(ギター)と文明哲学研究所の三輪眞弘先生(作曲家)による企画。楽曲分析レクチャーやディスカッションを交えたコンサートを行います。

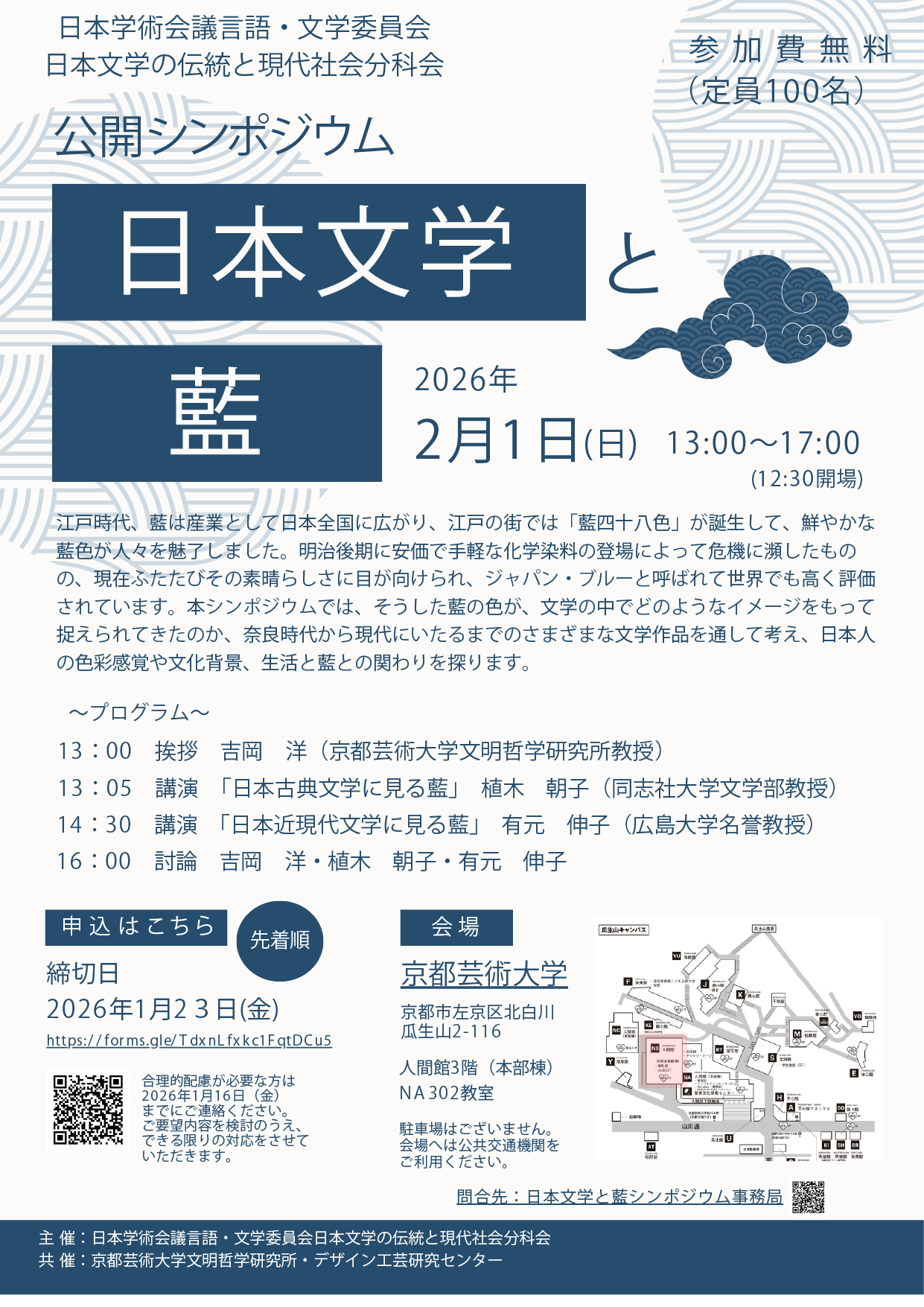

2026年2月1日(日)

公開シンポジウム「日本文学と藍」

江戸時代に広がり「ジャパン・ブルー」として再評価される藍色。本シンポジウムでは、奈良時代から現代までの文学作品を通し、藍の色が持つイメージや、日本人の色彩感覚、文化背景、生活との関わりを探ります。

探してみると意外に見つかる?~瓜生山の恵み~

2025年11月17日

お知らせ

朝がより冷え込むような時期になりました。文明哲学研究所の近くの瓜生山を歩いていると「むかご(零余子)」がなっているのを見つけました。

むかごは木の実とはまた異なりますが、地面に落ちて翌春に芽を出し数年の時を経て成長していきます。

また、むかごは古くから秋の味覚としても親しまれてきました。塩ゆでや、お米と一緒に炊き込む「むかごご飯」にすると、ホクホクとした食感と素朴でどこか懐かしい山の香りが口いっぱいに広がります。

目立つ色や形をしているわけではありませんが、自然の中をよく観察しながら歩いてみると、意外と様々な実りを見つけることができます。

イメージはどこから生まれるのか:齋藤先生コラム掲載

2025年11月12日

お知らせ

岩波書店の月刊誌『図書』11月号にて、齋藤先生の「宮﨑駿さんのイメージボード集について」のお話が掲載されました。こちらはWeb版の「web岩波」にも掲載されていますので、ぜひご一読くださいませ。

【齋藤亜矢 イメージはどこから生まれるのか[『図書』2025年11月号より]】

https://tanemaki.iwanami.co.jp/posts/9227

—————-

本のたねをまく、

本でたねをまく、

本からたねをまく、

本とたねをまく。

「web岩波 たねをまく」は、連載、新刊特集、イベントレポート、コラムなど、

本と本にかかわる世界を愉しむ、岩波書店が運営するポータルサイトです。

パソコンでスマホで、ゆるりと読んでいただけるコンテンツを提供してまいります。

(随時更新)