芸術時間

芸術とは美術館の中にあるものだけではありません。実は我々の身近な生活空間にもいくつも潜んでいるものでして、この村の住人は常にそれを探求しています。ここでは本学教員がそれぞれ見つけた「芸術時間」をコラムにしてご紹介します。

2015.08.09

デジタル画像が繋ぐ鎌倉時代と現代

奈良県生駒市にある真言律宗長福寺は現在解体修理をしている。お寺の創建は飛鳥時代とも奈良時代とも言われているが、一度荒廃し鎌倉時代に現在の本堂が建てられた。今回…

2015.05.09

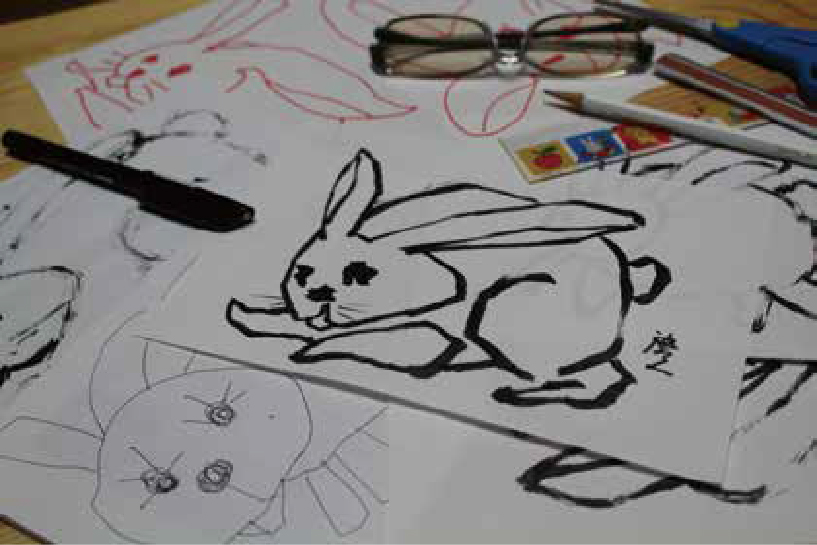

デッサンウサギとの出会い

言語に強い劣等感をもっていた少年期や、 大人になって人と会話をすることに恐怖感を抱きながら悶々と過ごした青春期は、自分の将来が楽しい人生になるとはとても思えな…

2015.02.09

火と水を繋ぐもの

真冬に掲載されるこの稿を翠薫る七月に書き始めている。京都に夏の訪れを告げる八坂神社の祇園祭。山鉾の巡行に一週間ほど先立つ初旬の祭礼に神輿洗い式がある。これは八…

2015.01.09

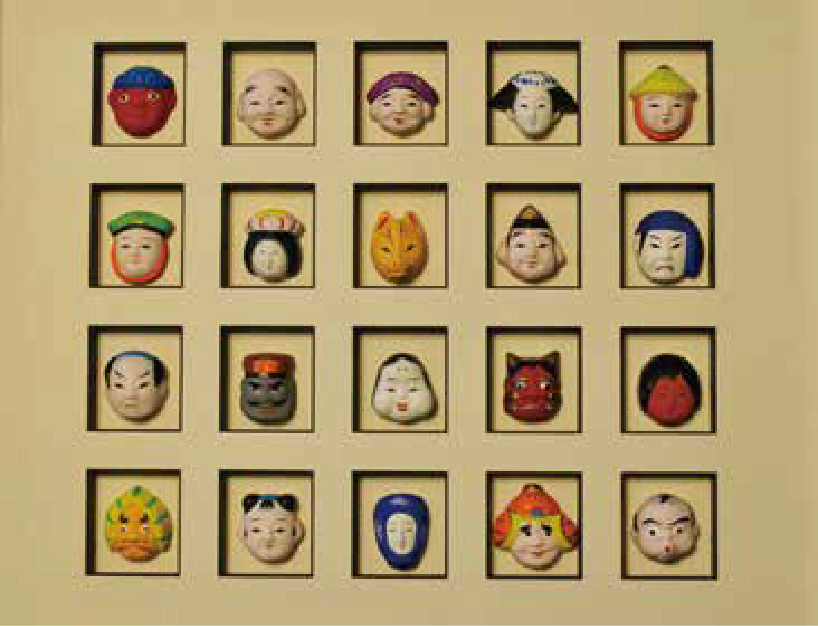

伏見稲荷の芥子面

おかめ、ひょっとこ、大国、恵比寿。華やかに美しく彩られた小さなお面たち。彼らに出会ったのは、数年前の京都伏見稲荷。連れ合いと二人で本殿のお参りを済ませ、美しい…

2014.12.09

道程

ダイバーシティ=性質の異なるものが尊重し合い存在すること。

1960年〜70年代の東京・高田馬場は、混沌とした町だった。線路沿いには闇市の名残のバラックが立…

airU Village、それは京都芸術大学のどこかに存在すると言われる幻の村。

いまだ全貌は明らかになっておらず、一説には次元を超えて東京外苑キャンパスとも繋がっているとも噂されています。長年の研究によって解明されているのは、18歳から96歳まで、北海道から沖縄、さらには海を超えて、京都芸術大学通信教育課程で芸術を学び、探求する社会人芸大生や卒業生、そして教員の活動が集結する場所であるということ。

この度、我々調査班がその一部の発見に成功しましたので、その魅力をお伝えすべく、ここにWEBサイトとして順次記録していくことにしました。村からはまだまだ発展する気配を感じます。いずれ新しいコンテンツも増えてくることでしょう。

この村の成長と、社会人が学び、実践することで育まれる新しい芸術の概念とその可能性を、ひとりでも多くの皆さんに見守っていただけますように。