Topics

京都新聞コラム『現代のことば』

2024年4月3日

出版・メディア情報

2024年3月25日付 京都新聞夕刊『現代のことば』に、齋藤亜矢のコラムが掲載されました。隔月連載の第26回目、タイトルは「母の日記」です。ぜひご一読ください。

*『現代のことば』はネットでもお読みいただけるようになりました(有料会員のみ)

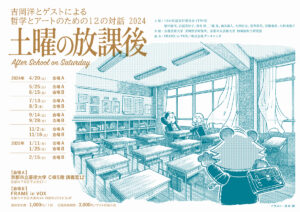

連続講座『吉岡洋とゲストによる哲学とアートのための12の対話2024—土曜の放課後』

2024年4月2日

アクティビティ

日程終了しました

文明哲学研究所共催の12回連続講座、『吉岡洋とゲストによる哲学とアートのための12の対話2024—土曜の放課後』開催のお知らせです。

吉岡洋とゲストによる 哲学とアートのための12の対話2024「土曜の放課後」

土曜の放課後。かつては会社も学校も土曜は午前だけ、午後はお休みでした。2002年に学校にも週休二日制が導入されたので、もう「土曜の放課後」は存在しません。それでもこの言葉を聞くと私たちは、たんなるノスタルジーを越えた何かを感じるのではないでしょうか?

放課後とはいってみれば「ポカンと空いた時間」でした。何をするのでもない、何のためでもない時間。けれども今の生徒たちは学校の後も部活や塾などで忙しいことでしょう。現代では大人も子供も、できるだけ無駄な時間を作らないように追い立てられています。休息や遊びですらそのための場所や時間が用意され、何のためでもないような時間はなくなりました。

2023年度の「哲学とアートのための12の対話」を貫いていたのは「考える=迷子になる」というテーマでした。そうした意味での「考える」ことは、「ポカンと空いた時間」がなければできません。学校(スクール)の語源である「スコレー」とは自由時間、空いた時間という意味でした。つまり学校とはそもそも、人生における「放課後」だったと言えるかもしれません。

2024年度の連続講座「土曜の放課後」は、文字通り土曜日の午後、何のためでもない時間を共有して、疑い迷いつつ「考える」機会でありたいと思います。そこから何が生まれるか分からない開かれた対話の場、役に立つ教科で埋められた学校ではなく、自由時間としての本来のスクールを実現したいと考えています。 (吉岡洋 + 12の対話実行委員会(TWD))

日時:2024年4月〜2025年3月 午後2時〜4時(受付開始:午後1時30分)

※受付が混雑しますので、開始10分前にはお集まりください。

※「話す会」はゲスト対話の内容を話題にします。原則として該当するゲスト対話に参加された方を対象とさせていただきます。

第1回:4月20日(土) プレ講座

第2回:5月25日(土) ゲスト対話1

第3回:6月15日(土) 話す会

第4回:7月13日(土) ゲスト対話2

第5回:8月3日(土) 話す会

第6回:9月14日(土) ゲスト対話3

第7回:9月28日(土) 話す会

第8回:11月2日(土) ゲスト対話4

第9回:11月16日(土) 話す会

第10回:2025年1月11日(土) ゲスト対話5

第11回:1月25日(土) 話す会

第12回:2月15日(土) 話す会

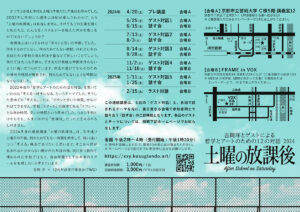

会場: 京都市立芸大C棟5階 ・ FRAME in VOX

※回ごとに会場が異なります。詳細は公式ページでご確認ください https://xxy.kosugiando.art/

*詳細・申込み: 『吉岡洋とゲストによる哲学とアートのための12の対話2024—土曜の放課後』

| 日程 | 2024年4月20日 - 2025年2月15日 |

|---|---|

| 場所 | 京都市立芸大C棟5階 ・ FRAME in VOX |

| 場所詳細 | ※回ごとに会場が異なります。詳細は公式ページでご確認ください |

| 費用 | 講座参加:1,000円/1回 ・ 記録映像視聴:3,000円/5回 |

| 対象 | 一般(収容人数に限りがあり、ご参加いただけない場合もございます) |

| 申込方法 | 公式サイトよりお申込みください |

| 主催 | 12の対話実行委員会(TWD)/共催:京都芸術大学 文明哲学研究所、京都市立芸術大学 加須屋明子研究室/協力:FRAME in VOX/株式会社デンキトンボ |

| お問い合わせ | 12の対話・実行委員会(TWD)/ mail:mxy@kosugiando.art /Tel:090-3273-0860(安藤) |

| URL | 『吉岡洋とゲストによる哲学とアートのための12の対話2024—土曜の放課後』 |

第8回立石賞 特別賞受賞

2024年4月1日

出版・メディア情報

客員教授の下條信輔先生が、第8回立石賞 特別賞を受賞されました。

*第8回立石賞 特別賞

カリフォルニア工科大学 教授 下條 信輔

授賞表題:機械との調和を目指したヒトの潜在脳機能の超学際的アプローチによる理解

■ニュースリリース

授賞理由や受賞者プロフィールなどは、以下のニュースリリースをご参照ください。

オムロン株式会社

https://www.omron.com/jp/ja/news/2024/03/c0327.html

立石科学技術振興財団

https://www.tateisi-f.org/news/2024-03-27

■立石賞特設サイト

今回の受賞者ならびに第1回~第7回受賞者のプロフィールと第6回、第7回記念講演のアーカイブ動画を掲載しています。

文哲研3days#7「藍について」

2024年4月1日

アクティビティ

2024年3月6日(水)・13日(水)・22日(金)の3日間、学内教職員・学生対象のオンラインセミナー文哲研3days#7「藍について」をzoomにて開催いたしました。

文哲研3days#7「藍について」

講演者:梅崎由起子(藍染作家/文明哲学研究所)

講演日時・参加者:

① 2024年3月6日(水) 18:00-19:30 「藍の歴史・染料」(参加者57名)

② 2024年3月13日(水) 18:00-19:30 「藍の仕事」(参加者49名)

③ 2024年3月22日(金) 18:00-19:30 「藍と漆の融合」(ゲスト:三田村有芳/漆作家、参加者41名)

*講演概要ほか詳細:https://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/5515/

【参加者感想(一部抜粋)】

*身近にある藍という植物について学べて、とても楽しくお話を聞くことができました。今まで知らなかったことをたくさん知ることができました。次の講義も楽しみにします。

*藍の前知識は全くなく、今月下旬に藍の工房での和紙に藍染をする体験に参加するため、藍のことを勉強しておきたいと思って参加させていただきました。初心者にも大変わかりやすく、藍の奥深さも知ることが出来てとても楽しかったです。

*天然藍に接する機会は、すでに瓶の中に華が咲いるところでの体験染めの経験しかありません。文字や写真、図などでの説明は見たこともありますが、藍育て様子を交えたお話で、そもそもの藍の成り立ちを知ることができ、本当の藍の深さを知るきっかけになりました。藍の色みも建てる人や環境によって異なるなど、藍染作品の見方も勉強になりました。

*藍は生き物とのお話、大変興味深かったです。これだけ手がかかるのに、古代から世界中で使われ続けている不思議と魅力を思いました。

*一つのデザインの中に色の濃淡がある作品は手数が多いなど気づきも多く、藍染がより好きになりました。

*いろいろな染織技術は中国や朝鮮からだとかってに思っていました。古いもので海外の型染など見たことも聞いたこともなかったです。勉強になりました。

型紙の渋紙と洋型紙の違いも興味深かったです。

*藍と漆は工芸という点では共通しているけれど、全くの別物と思っていました。だけど、お話を聞いてどちらも植物の命をいただいてできるものだなと気づきました。

*「漆=食器等に塗られている」という認識しか持っていなかったため、糸に塗布するなんて手法があることに驚きました。こういったオリジナリティのある思考・技法は、それ自体が受け継がれていくかはわかりませんが、「工芸とは」の枠組みを広げるような取り組みで非常に面白いと感じます。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

新メンバーのご紹介

2024年4月1日

その他

2024年4月1日付で、2名の新メンバーが加わりました。

*文明哲学研究所 教授 三輪眞弘(作曲家)

*文明哲学研究所 客員教授 岸和郎(建築家)

今後とも、文明哲学研究所をどうぞよろしくお願い申し上げます。