Topics

ART meets SCIENCE #8 「美術技量の他分野への応用:美術解剖学から科学へ」

2021年10月26日

ART meets SCIENCE

10月25日(月)18:30より、文哲研オンラインセミナーART meets SCIENCE#8 「美術技量の他分野への応用:美術解剖学から科学へ」をzoomにて開催いたしました。

ART meets SCIENCE#8 「美術技量の他分野への応用:美術解剖学から科学へ」

講師:原木 万紀子(埼玉県立大学 健康開発学科 健康行動科学専 准教授)

日時:2021年10月25日(月)18:30〜20:00

参加者:41名(京都芸術大学教職員・学生)

*講演概要ほか詳細:http://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/4780/

【参加者感想(一部抜粋)】

*芸術が科学の分野に生かされていることに驚きました。

*医療と芸術が結びついて患者の為に活用できるのは喜ばしいことです。本日は未知の世界の話で楽しかったです。ありがとうございました。

*専門のお話に加えて関連するアート情報もいろいろで、圧倒されました。これまでに病院でみていたリアルな絵にはこうした背景があるんだ、と理解しました。関連情報では4Dの食べられるフルーツが面白かったです。マックイーンの義足や長谷川愛さんの作品など以前にみて興味をもっていたものを、別の視点の解説をお聞きしつつ改めてみんなでみることができたことも楽しかったです。

*メディカルイラストレーションでは、生々しい写真では伝えられない、イラストが持っているひとに寄り添う優しさを感じました。

*裁判員裁判にも使われているとは驚きました。意外なところに芸術が使われていることにもっとほかにもあるのではないかと気になりました。

*医療系のイラストがあるのは知っていましたが、メディカルイラストレーションという専門分野、海外では大学で学ぶことができ、認められた技術であるということは知りませんでした。

「イラスト」というと少し軽いイメージが付きまとうと思うのですが、逆に「わかりやすく」することにはとても特化した技術だと思います。けれど先生が最後の方で少し言及されていた「技術を低くみられてはならない」という言葉から、やはりそれが現実なんだろうかとも思わされました。先生方のような研究が広く認知され、日本でも発展していくことを期待したいと思います。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

インタビュー記事:産経新聞『一聞百見』

2021年10月18日

出版・メディア情報

産経新聞オンライン版で、齋藤亜矢のインタビュー記事が公開されました。

この記事は、10月4日(月)・5日(火)・6日(水)の産経新聞夕刊『一聞百見』に掲載されたものです。

【百聞一見】 絵を描く心の起源探る(齋藤亜矢)

https://www.sankei.com/article/20211015-YAQPFAYTD5K5ZNCJSULMETG7QQ/

*会員登録(無料)をすると、全文お読みいただけます。

芸術研究の世界#6「能とはいかなる演劇なのか ー世阿弥の『忠度』をめぐって」

2021年10月12日

アクティビティ

日程終了しました

11月3日(水)18:30より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#6 能とはいかなる演劇なのか ー世阿弥の『忠度』をめぐって」を開催します。

このセミナーは、一か月に一、二回の頻度で、実施します。

セミナーの講師は、文部科学省科学研究費(通称:科研費)の研究代表者である、11名の本学教員です。

科研費は、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野の優れた研究を発展させることを目的として国から支給される研究費で、厳正な審査を経て採択され、数年間、申請した研究計画に沿って研究に取り組み、その成果を公表します。

オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

芸術研究の世界#6

「能とはいかなる演劇なのか ー世阿弥の『忠度』をめぐって」

講演者:天野文雄(京都芸術大学舞台芸術センター 所長)

日時:2021年11月3日(水)18:30-20:00

対象:京都芸術大学教職員、学生

【講演概要】

一口に能楽研究といっても、その対象はまことに広大です。そもそも、能楽(能と狂言)は700年を超える歴史があり、そこには有名無名の無数の役者たちの活動があり、室町時代にかぎっても500曲ほどの能が制作され、上演の場や形式、観客、演出、さらには能楽観においても多くの変化がありました。また、能はテキスト(韻文の詩的な戯曲)、音楽(謡、笛、小鼓、大鼓、太鼓)、演技(舞、様式的所作)で構成される演劇(歌舞劇)ですが、これらにも曲ごとに時代による変化があります。

能楽研究の対象は以上のようなことがらについて、現代も含めた各時代ごとの実態や変化の把握ということになりますが、この講義では、このうちの作品をとりあげ、その解釈という点から、世阿弥作の『忠度』をめぐって、私の研究の一端を紹介してみます。

それをとおして、現在、ほとんど無条件に(盲目的に)評価されている感がある能の演劇としての特質を考え、ある時期からー少なくとも400年前からー欠落してしまっている能を観るさいの視点を提示したいと考えています。

【講師略歴】

天野文雄(あまの ふみお)

昭和21年、東京都生まれ。京都芸術大学舞台芸術センター所長。

早稲田大学第一法学部卒業後、国学院大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)、大阪大学名誉教授。専門は能楽研究。

著書に、『翁猿楽研究』(和泉書院、平成7年、第18回観世寿夫記念法政大学能楽賞)、『能に憑かれた権力者ー秀吉能楽愛好記』(平成9年、講談社選書メチエ)、『現代能楽講義』(平成16年、大阪大学出版会)、『世阿弥がいた場所ー能大成期における能と能役者の環境』(平成19年、ぺりかん社、日本演劇学会河竹賞)、『能苑逍遥〔上〕世阿弥を歩く』、『能苑逍遥〔中〕能という演劇を歩く』(平成21年大阪大学出版会)、『能苑逍遥〔下〕能の歴史を歩く』(平成22年、同) 『能楽名作選(上下)』(平成29年、角川書店)、『能楽手帖』(平成30年、角川ソフィア文庫)。共著、共編著に、『能を読む(1~4)』(平成26年、KADOKAWA)、『禅からみた日本中世の文化と社会』(ぺりかん社、平成28年)、『世阿弥を学び、世阿弥に学ぶ』(平成27年、大阪大学出版会)、『東アジア古典演劇の伝統と近代』(勉誠出版、平成31年)。また、国立能楽堂企画制作課、大槻文藏(観世流シテ方)、福王茂十郎(福王流ワキ方)、梅若実玄祥(観世流シテ方)と協同して、廃絶曲の復活上演や現行曲の見直し上演にも数多く参画。

——————————————————–

【今後の予定】 (タイトルは科研の採択課題です。講演内容は追ってご連絡します)

12月1日 河上眞理 〈美術建築〉の観点から見た明治期における家屋装飾の歴史的位置づけに関する研究

1月12日 町田香 『四親王家実録』を中心とした近世四親王家の生活環境に関する復元的研究

1月19日 齋藤亜矢 描画のプロセスにおける想像と創造の関わりの検証

2月2日 増渕麻里耶 希土類元素に着目した古代鉄製品の非破壊製作地推定法の開発

3月2日 森田都紀 日本の芸能「能」の演奏技法の伝承過程に関する歴史的研究‐能管を中心に‐

※日程は講師の都合等で変更の可能性があります

| 日程 | 2021年11月3日 |

|---|---|

| 時間 | 18:30 - 20:00 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 京都芸術大学教職員、学生 |

| 申込方法 | 学内掲示板・学生専用サイト(通学・通信)をご確認ください |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

芸術研究の世界#5 「 謎のマンガ家-戦中の人気挿絵家・北宏二と韓国マンガの父・金龍煥-」

2021年10月7日

アクティビティ

10月6日(水)18:30より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#5」をzoomにて開催いたしました。

芸術研究の世界#5

「謎のマンガ家-戦中の人気挿絵家・北宏二と韓国マンガの父・金龍煥-」

講演者:牛田あや美(文明哲学研究所 准教授)

日 時:2021年10月6日(水)18:30-20:00

参加者:60名(京都芸術大学教職員・学生)

*講演概要ほか詳細:http://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/4754/

【参加者感想(一部抜粋)】

*資料探索の作業の大変さを感じましたが、発見の楽しさということを、先生の発表から感じ取れました。表現されたものから、その人の人間性の側面をうかがい知るということは簡単ではないでしょうが、確かに興味深いことだと感じました。漫画を描くということは、物語を考えるという思考もあった方だと思うので、構成小説を書かれたというところも気になったところです。

*北宏二さんの並外れた画業に圧倒されました。また、この情報量を収集された牛田先生の情熱も素晴らしく、興味津々で受講することができました。前のめりになって研究された先生の姿勢にも学ばさせていただきました。

*先生の大熱量、ビシビシ伝わって参りました。また先生の貴重な調査報告資料まで開示いただき、ありがとうございました。先生方のお話を伺うと、勇気と元気が湧いてきます。

*時代背景から考えると、絶妙なタイミングで行ったり来たりされているので、諜報力が優れた方であり、他者から助けていただく事も多かったのではないでしょうか。軍事物も含め、いろんなジャンルの作業をされているので、自然と情報が得られたかもしれません。牛田先生の収集力と同等の力があった事は間違いないですね。

*丁寧なお話しとともに多数の貴重な資料も見せていただいて、無料で見てしまっていいのだろうかと心配になるほどでした。なにより、楽しそうにお話しされる姿が印象的でした。本日は有難うございました。

*謎の漫画家・北宏二ということで、まったく存じ上げず実像がボンヤリとしていましたが、先生の研究を聴いていく内にとても興味深いものを感じました。しかしそれ以上に背景が凄まじさにも驚きました。それでもお弟子さんの「ずっと描いている人だった」の逸話から、きっと様々な国家間のやりとりがありながらも、描くことで癒されてもいたのではないかと想像したり、もっと知られても良いのではとも感じました。

*昭和一ケタ生まれの父が、子どもの頃「少年倶楽部」という雑誌が楽しみだったと話していましたが、北宏二さんの絵に心躍らされたのかもしれません。それにしても精力的なお仕事ぶりで驚きました。これだけの仕事を依頼されるということは、画家としての技量は勿論、その人柄や仕事への真摯な姿勢をお持ちだったのかな、と想像しました。北さんのご年齢から考えると徴兵される可能性もあったのか?と思いますが、どうされたのでしょうか?戦時下、国をまたぎながら画家であり続けられた北さんの信条や背景にも興味を持ちましたし、牛田先生の研究へのアプローチなども具体的に伺うことができて、とても充実した講義でした。

*北宏二さんは、日本のことや韓国のことをどう思っていたのか、気になりました。色々なところに描いていることや、さまざまなタッチを使用していることから、本当に一人の人なのかと不思議に思いました。

*牛田先生の研究に注ぐ情熱が、周りをその気にさせ、結果として多くの資料や情報が先生のもとに集まるんだなと感じました。僕も卒業研究で、どうやって情報に触れたり足を運んだりして集めようか考え、悩んだりしながら、自分の身体的なことを言い訳にハードルが高いと思い込んでいました。けれど、先生の話や北宏二の生き様を見ていると本当に好奇心を持って何かを実現したいという情熱が先にないと前には進まないということを強く教わった気がします。北宏二のことをもっと多くの人に知ってもらいたいと僕も思いました。今日は大切なことを知ることができて先生には大変感謝しています。ありがとうございました。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

——————————————————–

【文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界」】

このセミナーの講師は、文部科学省科学研究費(通称:科研費)の研究代表者である、11名の本学教員です。科研費は、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野の優れた研究を発展させることを目的として国から支給される研究費で、厳正な審査を経て採択され、数年間、申請した研究計画に沿って研究に取り組み、その成果を公表します。オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

【今後の予定】 (タイトルは科研の採択課題です。講演内容は追ってご連絡します)

11月3日 天野文雄 アジアの舞台芸術創造における国際的な「ラボラトリー機能」の実践的研究

12月1日 河上眞理 〈美術建築〉の観点から見た明治期における家屋装飾の歴史的位置づけに関する研究

1月12日 町田香 『四親王家実録』を中心とした近世四親王家の生活環境に関する復元的研究

1月19日 齋藤亜矢 描画のプロセスにおける想像と創造の関わりの検証

2月2日 増渕麻里耶 希土類元素に着目した古代鉄製品の非破壊製作地推定法の開発

3月2日 森田都紀 日本の芸能「能」の演奏技法の伝承過程に関する歴史的研究‐能管を中心に‐

※日程は講師の都合等で変更の可能性があります

ART meets SCIENCE #7『「未開の知」に触れる-ユニバーサル・ミュージアムとは何か-』

2021年9月30日

ART meets SCIENCE

9月29日(水)18:30より、文哲研オンラインセミナーART meets SCIENCE#7 『「未開の知」に触れる-ユニバーサル・ミュージアムとは何か-』をzoomにて開催いたしました。

ART meets SCIENCE#7 『「未開の知」に触れる-ユニバーサル・ミュージアムとは何か-』

講師:広瀬浩二郎(国立民族学博物館准教授)

日時:2021年9月29日(水)18:30-20:00

参加者:105名(京都芸術大学教職員・学生)

*講演概要ほか詳細:http://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/4789/

【参加者感想(一部抜粋)】

*触ってもよい博物館の導入、既成概念の変革のために展示の始めに触ってよい像を設置するという発想が良い意味で驚きました。

*「確認型(目が見えるひと)」と「探索型(目が見えないひと)」はモノの触り方が違うのは面白いです。博物館学芸員資格課程を取りましたが、展示をつくる際は、できるだけ多くの視点やニーズを持つ人たちと話し合うことで、それぞれの立場では当たり前のことが、そうではない世界がある、と気づけると思いました。

*興味深いお話ありがとうございました。プラトンの詩人追放論を思い出しました。未開の知、魂から感じらるようになりたいです。

*「触って美しい」はとても新鮮でした!これから意識してみたいと思います。美学の問題とも関わりそうですね。

*とても興味深い講義ありがとうございました。いろいろな作品を触ってみたくなりました。民博は近いので、明日さっそく観に行きたいと思います。

*赤ちゃんは生まれながらに触覚型ということでしたが、大人でも美術品とかを見て「触りたい!」と思うこともあります。これは見たから「触りたい欲求」と思うのであって、「触って知りたい」とは少し違うのかなと、お話を聴いて思いましたが、どうでしょう。「触りたい」と思うことが、どういう気持ちから起こることなのかも気になりました。

【関連動画】セミナーでご紹介しきれなかった動画です。ぜひご視聴ください。

*自然との濃厚接触動画「バリアアリー森の冒険」 https://youtu.be/8sY9_UU3aH0

*オンライン・ワークショップ「世界の感触を取り戻す」(完全版) https://youtu.be/KW5M8ucd14M

*オンライン・ワークショップ上級編「トーテムポールをさわる」 https://youtu.be/OOazfqbMV_s

*触文化のプロモーション動画「仏像触察映像」 https://youtu.be/rifkU9obBY8

【広瀬先生新刊のご紹介】

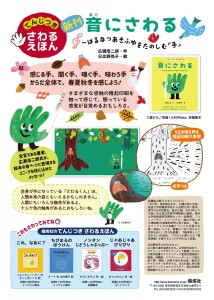

広瀬浩二郎先生の新刊えほんが刊行されました。

ぜひお手にとって、触れて、感じてみてください。

*てんじつきさわるえほん『音にさわる-はるなつあきふゆをたのしむ”手”』(偕成社)

えほん詳細 https://www.kaiseisha.co.jp/books/9784032261608

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。