芸術学・文化遺産領域

Art and Cultural Heritage Studies Field

本格的な研究者の道へ。

芸術学や文化遺産の学びを究め、真理を追究する。

有史以来、人類は文化的営みの中で数多くの芸術作品や文化遺産をつくり出してきました。それらの成立や歴史的意義を一つひとつ丁寧に紐解き、そこにある真実を明らかにすることが、芸術学・文化遺産領域の研究活動です。独自の着眼点によって自らの研究テーマを徹底的に掘り下げ、論文や報告書としてその成果を結実させます。

本領域の特長

-

本学独自のwebプラットフォーム

を用いたゼミ・研究指導と

活発なディスカッション -

問題提起力・リサーチ力を

身に付け、自己の専門性を

高めるカリキュラム -

研究指導科目として

教員や学友と直接会える

授業も開講

領域長メッセージ

本格的な研究を開始し、

思索を重ねて

新しい知を生み出す。

研究とは、高度な専門知識を持った研究者に限られたものではなく、誰にでも開かれた道です。通信制大学院における研究は、年齢制限もキャリアの制限もありません。誰もがその資格を持っており、必要なのは自ら研究を進める強い意志です。本領域では、学部の幅広い学びからステップアップし、専門性を高めた本格的な研究を開始します。研究テーマは、先史から現代にいたる芸術や文化遺産に関するものであれば制限はありません。芸術に創造性や独創性が求められるように、研究にも同じものが求められます。大切なことは、あなたならではの研究テーマで、あなたならではの真実を明らかにすることです。

金子 典正

1966年東京都生まれ。早稲田大学大学院

博士課程満期退学。博士(文学)。専門は仏教美術史、東洋美術史。編著に『アジアの芸術史造形篇Ⅰ中国の美術と工芸』(藝術学舎、2013年)ほか、論文多数。

教員一覧

- [芸術理論・西洋美術史ゼミ]

- 小林 留美(美学、芸術学、近現代美術史)、鈴木 賢子(美学、視覚文化論)

- [日本・東洋美術史ゼミ]

- 三上 美和(日本近代美術史、工芸史)、大橋 利光(近代朝鮮文化史(食文化史、美術史)、近代日本の植民地と文化・芸術)

芸術学分野

- [歴史遺産ゼミ]

- 栗本 徳子(宗教文化史、日本美術史、染織史)、杉本 弘幸(日本近現代史、日本社会史、日本文化史)

- [芸能史・伝統文化ゼミ]

- 重田 みち(日本文化史、日本文学、日中比較文化史)、黒河 星子(日本近現代史、近代茶道史)

文化遺産分野

カリキュラム

分野特論科目では担当教員の専門分野について学び、知識を深めるとともに研究の視点や方法論を習得します。

演習科目と研究科目では2年間を通してゼミ指導と報告書作成を重ね、最終的な修士論文にまとめ上げます。

|

研究に必要な 基礎知識を身に付ける 分野特論 |

芸術をめぐるさまざまな専門分野の教員による講義。芸術理論、西洋美術史、日本美術史、東洋美術史、歴史遺産、芸能史、伝統文化の研究の現在を各教員から学ぶことによって、幅広い知識、研究対象の見方、考え方、研究の方法論を習得し、それらを自らの研究に活かす。 |

|---|---|

|

研究の問題提起と リサーチを進める 芸術文化演習 |

完全オンラインによるゼミで各自が発表する。研究テーマに関する先行研究を丁寧に振り返り、残された課題の中から問題を提起し、サーチと分析を繰り返しつつ「中間報告書1・2」を作成して修士論文の準備を万全にする。担当教員の研究指導と院生同士のディスカッションによって質の高い研究を目指す。 |

|

研究成果を論文として まとめ上げる 芸術文化研究 |

引き続き完全オンラインでゼミ発表をする。演習科目の研究成果に基づき、リサーチと分析をさらに深め、独自の着眼点で研究テーマを掘り下げる。修士論文の執筆を本格的に開始し、ゼミの研究指導と「中間報告書3・4」のフィードバックをふまえて、その研究をすすめる。最終成果物(修士論文)は、論文または研究報告書、活動報告書として32,000~40,000字でまとめ上げる。 |

|

研究を深化させる

芸術文化研究指導 研究指導科目(有料) |

ハイフレックス形式(対面または遠隔のいずれかで受講可)にてゼミ発表をおこなう。自身の研究について、さらにアドバイスを受けることで、レギュラークラスの研究を深める。 |

研究テーマ例

| 分野 | 研究対象 | 研究テーマ例 |

|---|---|---|

| 芸術学 | 芸術理論 西洋美術史 日本・東洋美術史 |

|

| 文化遺産 | 歴史遺産 芸能史・伝統文化 |

|

学び方

「分野特論」科目

2日間のスクーリングを受講し、初回提出をした後、中間講評を受け、ブラッシュアップしたものを最終提出します。

-

01

2日間のスクーリング

(Zoom)受講 -

02

初回提出(レポート)

-

03

録画による全体講評

(中間講評) -

04

最終成果に集約

「演習」「研究」科目

リアルタイムでのオンライン授業(週末1日×年間6~8回)と各自の研究・制作を並行して進めます。授業では、講義、グループワークやグループ単位でのディスカッション、作品指導などを通じて、演習および研究ゼミにおける持続的な創作・制作についての学びを高めていきます。

-

01

スクーリング(Zoom)

研究・制作の発表やディスカッション、グループワーク -

02

課題提出、Web指導など報告書や研究記録を提出、

教員からのコメント指導

年間のスケジュールモデル

| (月) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1年次 |

芸術文化論特論I、Ⅱ(各2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | 初回提出/中間講評/最終提出 | ||||||||||

| 制作行為原論Ⅰ(2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | ||||||||||||

| 芸術学特論I(2単位) | 2日間 | ||||||||||||

| 芸術学特論Ⅱ(2単位) | 2日間 | ||||||||||||

| 芸術文化演習(8単位) | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | ||||||

|

2年次 |

制作行為原論Ⅲ(2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | |||||||||||

| 芸術学特論Ⅲ(2単位) | 2日間 | ||||||||||||

| 芸術文化研究(8単位) | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | ||||||||

開講期は現時点(2024年10月現在)の予定のため、変更となる場合があります。

芸術学・文化遺産領域の分野特論科目は指定された日時に受講します。

説明会情報

2024年10月29日(火)19:00~20:30

芸術学・文化遺産領域 説明会(オンライン) アーカイブ配信

教員インタビュー

未経験の方も大学で基礎から学び、最短4年で修士取得できます。

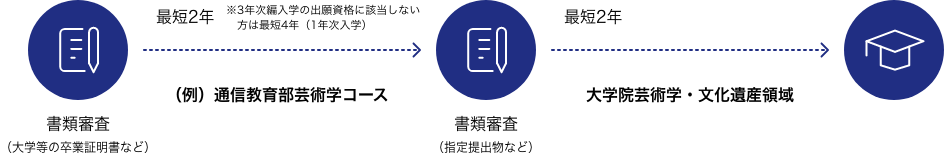

大学、短期大学、専門学校等をすでに卒業している方は、京都芸術大学通信教育部(大学)に3年次編入学ができるため、最短2年間で専門分野の基礎を身に付けられます。大学入学から大学院修了まで、最短4年間で学ぶことができます。

また、通信教育部卒業生は大学院入学時に入学金10万円が免除されます。

芸術学・文化遺産領域へ入学するために基礎から学びたい方は、本学芸術学科芸術学コース、歴史遺産コース、和の伝統文化コース(下記、関連リンク参照)がおすすめです。

関連リンク

よくあるご質問

- 芸術教養学科の卒業生ですが、大学院の学習についていけますか?

-

難易度は指定提出物の内容を準備できるかどうかを判断の目安にしてください。相当なヴォリュームの修士論文を執筆する必要がありますが、芸術教養学科の卒業生で4万字程度の修士論文を書かれた方はこれまで何人もいらっしゃいます。