美術・工芸領域

工芸デザイン分野

Fine and Applied Arts Field

「工芸」以前の知恵を見つめ、

制作や実践活動につなげる。

暮らしの中で脈々と受け継がれてきた身近な素材の運用法、工芸。しかし現代では制作者と使用者に役割が分かれ、自らの手による制作を活かす場が少なくなっています。本分野では手技による根源的な営みを「工芸デザイン」として見つめ直し、これまでの工芸観の再構成を試みます。陶、漆、金属、テキスタイルをはじめとした工芸のこれからを、複合的な視点から探る場です。

本分野の特長

-

研究・制作の幅を広げる、

多様な演習とリサーチ活動 -

オンラインでの

発表・ディスカッションを通じた

研究・制作指導 -

修了後の活動を支える、

役割を超えた人的ネットワーク

教員メッセージ

つくる人、伝える人、

つかう人がともに学び、

これからの工芸のあり方を

探る。

伊達 伸明

京都市立芸術大学大学院漆工専攻修了。建築物ウクレレ化保存計画(2000年~)と平行して、立版古の制作や、各地で地域資産再発掘型の展示企画構成も手がける。本学では空間演出デザイン学科と大学院で授業を担当。

工芸といえば技術的な側面が強調されがちですが、実技以外の部分、たとえば地域文化との関わりや素材・道具の転用術、環境負荷の少ない制作上の所作の中などにも、現代の暮らしを進化させる知恵があふれています。手工の世界を多面的にとらえ直し、新しい工芸観を探りたいと考えています。

野村 春花

京都造形芸術大学大学院芸術研究科芸術専攻博士課程修了。博士(芸術)。京都東山に染工房を構え、草木染めかばんブランド<haru nomura>を主催。「布を育てる」をコンセプトに、ギャラリーを中心に草木染めによるプロダクトを制作・発表している。

「もの」が飽和した時代の中で、それでもなお「もの」を扱おうとする人にはどんな視点が求められているでしょうか。一つの糸口が、これまでは工芸やデザインという枠組みの外にあった手芸やクラフト、自然と人との暮らしの知恵の中にありそうです。<作り手>だけでなく、ものを発信する<伝え手>、ものを選ぶ<使い手>、全員で手を取り合って考えたい課題です。今、バトンは私たちに渡されました。ものづくりを再考し、新しい工芸デザイン観を一緒に築き上げていきましょう。

八幡 はるみ

京都市立芸術大学大学院修了後、染色による作品やプロダクトを制作・発表。本学で教鞭をとる。国立国際美術館その他に作品が収蔵されている。

工芸、絵画、デザイン、それらは時代の制度によって区分けされたに過ぎません。その不便さに私たちはすでに気づいています。全ての表現の母体は「工芸的なるもの」です。日常生活や社会の中に自然にあったモノづくりに関心を持つ時代が来ました。近代の審美眼のバイヤスを打ち消し、新たな価値観を作り上げていきたいと思います。

カリキュラム

分野特論科目で工芸観をときほぐし、演習科目で高度技法を身に付けながら、テーマの方向性を定めていきます。

最終的に研究科目で自己のテーマをかたちにし、作品と言葉で発表します。

| 分野特論 | 特論Ⅰ (工芸をほぐす) |

既存の工芸観をときほぐし、社会的・心理的な切り口等も含めて「作って暮らす」ことの意義を再考する。さまざまな活動や制作現場の動画視聴、双方向の討議を経て学びを深める。 |

|---|---|---|

| 特論Ⅱ (工芸をほりさげる) |

柔軟な視野を基盤にしたうえで、それぞれの素材や地域に即した手工のあり方を模索する。各地の情報が集まるオンライン学習環境のメリットを活かし学生間での交流や、地域密着・地域発信型の動画教材を活用する。 | |

| 演習 | 素材と技術の体験 オンライン授業における素材体験の欠落を補う基礎課題。共通素材の加工体験のほか、お気に入りの素材を用いた小品を学生間で交換して相互批評などを通して、素材への向き合い方、生活への取り込み方を学ぶ。 |

|

| グループディスカッション 工芸デザインへの思考を深めるにはリサーチは欠かせない。日本各地にある優れたモノ(伝統工芸、民芸品、手芸、雑貨、道具、民具、祭事品等)へのまなざしを鍛え、グループディスカッションを通して語る方法を身につける。 |

||

| 思考の飛躍、再構築 ともすれば「こだわりの」「職人気質の」思考へと先鋭化しやすい工芸制作のあり方を再検討し、身の回りの工芸「的」なものも含めて対象にしたリサーチ課題、およびその相互検証を行う。 |

||

| 社会との接点 少量生産品ならではのメッセージの発信方法やブランディング、販売等について、実践経験を持つ講師によるオンラインレクチャーを視聴し、自身の活動力の素地を養う。 |

||

| 研究 | 工芸デザインの新たな地平へ これまでに得た情報や知識をもとに自らの研究テーマを定め、研究・制作を深める。「制作主体」「研究主体」のいずれかを選択し、教員や他学生とのディスカッションを繰り返しながら、深さと広さを兼ね備えた工芸デザインの発信力の獲得を目指す。 |

|

| 知識を深める 研究指導科目(有料) | 素材や技法やリサーチを深めるための研究指導科目を対面で開講。年間2回開講予定。 ・素材や技法の幅を広げるワークショップを対面で開講する。(5講時×2日間) ・地方にみられる手工の言座を訪れて現地研修する。 |

|

学び方

「分野特論」科目

オンデマンド動画教材を視聴、初回提出をした後、中間講評を受け、ブラッシュアップしたものを最終提出します。

-

01

動画・テキスト等による

知識学習 -

02

初回提出

(レポート・作品等) -

03

リアルタイム配信(Zoom)

または録画による全体講評

(中間講評) -

04

最終成果に集約

「演習」「研究」科目

リアルタイムでのオンライン授業(週末1日×年間10回)と各自の研究・制作を並行して進めます。授業では、講義、グループワークやグループ単位でのディスカッション、作品指導などを通じて、演習および研究ゼミにおける持続的な創作・制作についての学びを高めていきます。

-

01

スクーリング(Zoom)

研究・制作の発表やディスカッション、グループワーク -

02

課題提出、Web指導など報告書や研究記録を提出、

教員からのコメント指導

年間のスケジュールモデル

| (月) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1年次 |

芸術文化論特論Ⅰ、Ⅱ(各2単位) | 動画視聴およびレポート提出 | 動画視聴およびレポート提出 | ||||||||||

| 制作行為原論Ⅰ、Ⅴ(各2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | 初回提出/中間講評/最終提出 | |||||||||||

| 工芸デザイン特論I(2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | ||||||||||||

| 工芸デザイン特論Ⅱ(2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | ||||||||||||

| 制作行為原論Ⅰ(2単位) | オンラインで動画視聴およびレポート提出 | ||||||||||||

| 美術・工芸演習(工芸デザイン)(8単位) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

|

2年次 |

洋画特論I(2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | |||||||||||

| 美術・工芸研究(工芸デザイン)(8単位) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||

○=合計で40時間相当

開講期は現時点(2024年10月現在)の予定のため、変更となる場合があります。

説明会情報

2024年11月6日(木)

工芸デザイン分野 入学説明会(オンライン) アーカイブ配信

授業風景の紹介

教員インタビュー

未経験の方も大学で基礎から学び、最短4年で修士取得できます。

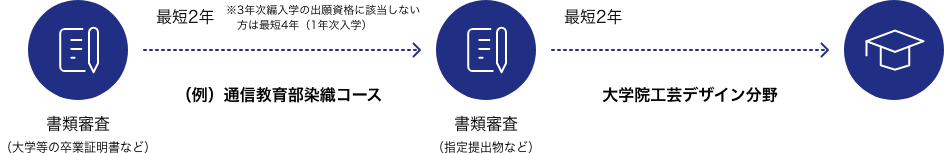

大学、短期大学、専門学校等をすでに卒業している方は、京都芸術大学通信教育部(大学)に3年次編入学ができるため、最短2年間で専門分野の基礎を身に付けられます。大学入学から大学院修了まで、最短4年間で学ぶことができます。

また、通信教育部卒業生は大学院入学時に入学金10万円が免除されます。

美術・工芸領域 工芸デザイン分野へ入学するために基礎から学びたい方は、本学通信教育部美術科染織コース、陶芸コース(下記、関連リンク参照)等がおすすめです。