文芸領域

Creative Writing Field

自らの内にある豊かな

「言葉の世界」を

広げ、

深めて、

「言葉のプロ」を目指す。

作家になりたい方、記事執筆で独自のメディア活動を志す方など、書くことを仕事やライフワークとしたい方を対象とする、本格的な指導の場です。「小説創作」または「クリティカル・ライティング」ゼミに所属して各分野の専門家の指導を受けつつ、皆さんの内に眠っている「言葉の世界」をより豊かにし、高め、ゆくゆくはそれぞれの道のプロフェッショナルを目指せるレベルへの到達を目指します。

本領域の特長

-

「小説創作」「クリティカル・ライティング」

各ゼミでの実践的な学び -

社会で役立ち、

人生を豊かにする表現・編集力が

身につくカリキュラム -

地域・世代を超えて

文芸を学び合う

オンラインコミュニティ

領域長メッセージ

言葉の世界の学びを通して

自分の人生を変えようとする方へ。

作家になったひとたちにそのキャリアのプロセスを尋ねると、たいてい「作家は自分で勉強して自力でなるもの」という答えが返ってきます。これまではそれでよかったのかもしれませんが、これからは、もう違います。たとえば国外では、英米をはじめとして、大学や大学院における文芸創作教育は過去数十年、真剣に追求されていて、大学院から第3世代の作家たちを輩出しているケースさえあるのです。

また、これまでの長い間、小説や映画などのジャンルでは「作者」と「作品を『客観視』する批評家」という二項対立/協働関係が、物語の価値を生み出してきました。しかし時代は変わって、出版産業自体が難局を迎えつつある今、「作者」は自らの作品世界を冷静に『客観視』し、そのありようを誰かに委ねたりせず、書き手と批評家という役割を「ひとり二役」でこなす「自立」が求められつつあります。そしてその時、「作者」たらんとするひとに必要なのは、同じ志をもって互いの作品を読み、ともに希望をもって成長してゆける、真摯な学びと創作の「場」です。

この大学院で、本気でことばの世界を目指す皆さんの指導に当たるのは、いずれも指導経験の豊富な現役作家、気鋭の評論家、編集者。「オンライン」の仕組みをフル活用しつつ、学生の皆さんの作品の質を実質的に向上させるため、たとえば集団的な合評制度や、個々の作品への複数の「目利き」による学内サイトでの「講評」システムなど、より効果的な学習の仕組みを整えてゆきます。

これまでは自分の作品を「気が向いた時」「好きなだけ」書く、という取り組みだったのが、自作を世に問う、あるいは自分にとってより意味のある作品を書こうとする、本領域での意識的かつ実践的な取り組みを通して、よりレベルの高い作品作りを目指せます。

辻井 南青紀

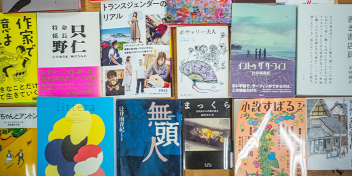

1967年生まれ。早稲田大学第一文学部仏文専修を卒業後、読売新聞記者、NHK番組制作ディレクターを経て、2000年に『無頭人』でデビュー(朝日新聞社)。その後、『アトピー・リゾート』『イントゥ・ザ・サーフィン』『ミルトンのアベーリャ』(以上講談社)、『蠢く吉原』(幻冬舎)、『結婚奉行』(新潮文庫)、『主君押込』(KADOKAWA)など、現代文学からエンタテインメントジャンルまで幅広く執筆。

教員一覧

池田 雄一

1969年、栃木県鹿沼市生まれ。1994年に「原形式に抗して」により、第37回『群像』新人文学賞の評論部門を受賞。文芸評論家として、批評、書評、文芸時評などを執筆。

著書に『カントの哲学ーシニシズムに抗して』(河出書房新社)、『メガクリティック―ジャンルの闘争としての文学』(文藝春秋)がある。また共著に『思想としての3.11』(河出書房新社)、『戦後思想の再審判―丸山眞男から柄谷行人まで』(法律文化社)などがある。

これまでに早稲田大学、東京工業大学、東京大学などで非常勤講師をつとめる。また2013年から2017年にかけて東北芸術工科大学にて准教授をつとめる。現在は、法政大学、武蔵野大学、京都芸術大学で非常勤講師を、朝日カルチャーセンター新宿教室にてオンライン講座の講師をつとめている。専門領域は現代文学、美学、哲学、政治思想など。

もっと見る

藤野 可織

京都市生まれ。同志社大学大学院修士課程修了。2006年「いやしい鳥」で第103回文學界新人賞(『いやしい鳥』河出文庫)、2013年「爪と目」で第149回芥川龍之介賞(『爪と目』新潮文庫)、2014年『おはなしして子ちゃん』(講談社文庫)で第2回フラウ文芸大賞を受賞。2017年アイオワ大学のインターナショナル・ライティング・プログラムに参加。近作に『私は幽霊を見ない』(角川文庫)、『来世の記憶』(KADOKAWA)、『ピエタとトランジ』(講談社文庫)、『青木きららのちょっとした冒険』(講談社)など。2023年7月に『爪と目』の英訳版 Nails and Eyes をPushkin Pressより刊行。京都芸術大学大学院文芸領域・小説ゼミ1副担当。

もっと見る

松岡 弘城

1967年神戸生まれ。1991年京都大学法学部を卒業後、日本経済新聞社に入社し、新聞記者として勤務。文化部で書評欄の運営、作家の取材、連載小説の編集作業に携わる。2005年に退職、現在はフリーランスで小説の編集とコラムの執筆を手がけている。

もっと見る

田中 尚史

1967年生まれ。出版社勤務、書籍編集者。京都大学大学院文学研究科フランス語学フランス文学専攻修士課程修了。

もっと見る

野上 千夏

1964年山口県出身。1987年立教大学文学部日本文学科卒業。専攻は上代文学(日本書紀、古事記、万葉集)。趣味実用系の出版社を経て、2002年より大手出版社に編集者として勤務。主に趣味、生活ジャンルの実用系書籍を現在まで300冊以上手がけ、発行から10年以上版を重ねるロングセラーも多い。第4回料理レシピ本大賞に担当本が入賞。2024年定年退職し、現在はフリーランスとして編集や、出版プロデュースなどに携わる。

もっと見る

ゼミ紹介

小説創作ゼミ

小説、エッセイ、コラム、取材記事など、広義の文芸創作について、実践的に学びます。

こんな方におすすめ

- 作家やシナリオライター、評論家、書評家など、言葉の表現の世界に進んで、仕事にしたい方。

- 作家デビュー、あるいは文章を書くキャリアをスタートさせていて、自分自身の表現を突き詰めたい方。

【仕事に活かしたい方】

【働きながら書きつづけたい方】

- 働きながらも、自分が感じていることを形にして、広く世の中に読まれたい方。

- 独学で文学や物語を書いたり、探究したり、新人賞への応募や同人誌の活動などをしているが、「ひとりでできることには限界がある」と感じている方。

【書くことで人生を豊かにしたい方】

- 文学や小説に情熱を持っていたが、家庭や仕事が忙しくて時間がとれず、これから物語や小説について本格的に学んでみたい方。

- 文学や映画や広義の物語が好きで、自身も作品を書きあげる力をつけたい方。

ゼミの特長

- 学友同士での合評や相互コメントに加え、各種新人文学賞などの下読み委員レベルの若手作家、編集者、文学研究者からのアドバイスを受ける機会を設け、多角的な気づきを得られます。

- 文学を研究するのみならず、小説家と文芸評論家により、物語創作における理論と実践の両面からゼミ指導を受けられます。

【教員・学友との学び合い】

【基礎から実践まで】

- 小説や物語の持つ原理や法則、仕組み、構造を、基本からじっくり学べます。

- 自作を書きあげるために必要な技術について、実作を重ね、書き手として成長するためのヒントやきっかけ、経験を得られます。

【学べる多彩なジャンル】

小説、フィクションのみならず、文芸、美術、映画などの評論やエッセイ、非フィクション系のさまざまなライティングを実践的に学べます。

クリティカル・ライティングゼミ

企画、構成、取材、ライティングから編集レイアウトまで、有効な情報発信とメディアのつくり方を実践的に学びます。

こんな方におすすめ

【仕事に活かしたい方】

企業等の広報担当として社内報やメルマガ、チラシの編集など、言葉を使う優れたコンテンツを作りたい方。副業としてWebライターを目指す方。持ち込み企画を出版社で採用してもらい、自著の出版を目指す方。出版業界で働くための基本スキルを身につけたい方。

【働きながら学びたい方】

趣味や個人の活動記録をZINEなどの冊子にまとめてみたい方。仲間とつくる同人誌をもっと面白くし、広く読まれるために何を書けばよいか、どう見せたらよいか悩んでいる方。

【伝える力で人生を豊かにしたい方】

WebサイトやSNSなど、言葉を使う場面での発信力を高めたい方。文学フリマや読書会などでのメディア活動を志す方。書評や本の紹介など、アウトプットに力点を置きたい方。読む力、書く力、伝える力を高めて、一生使えるスキルへ変えたい方。

ゼミの特長

【教員・学友との学び合い】

互いの企画や原稿に対する合評、他ゼミの学生からのコメント、作家、評論家、編集者からなる指導員からのアドバイスを受けながら、企画の精度を高め、読まれるテーマとは何か、読ませる構成とは何かを具体的に探究できます。

【基礎から実践まで】

企画の立て方、調査・取材の方法、タイトルや見出しの付け方、ビジュアルの使い方まで、ライティングにとって必要なスキルを身につけられます。

【学べるジャンル】

フィクション、ノンフィクションにかかわらず、また、評論やエッセイ、コラムやブログにも応用可能な文章構成の基礎から、読まれる記事の作り方、冊子や書籍の構成、情報収集と発信まで、ライティングにかかわる技術全般におよびます。

カリキュラム

分野特論科目ではテキスト・参考文献で学びレポート課題によるアウトプットで知識や考えを深めます。

演習科目と研究科目では2年間を通してのゼミ指導と報告書作成を重ね、最終的な修士制作・論文にまとめ上げます。

|

創作や編集に必要な 基礎知識と 広い視野を身に付ける 分野特論 |

小説創作系 (特論Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ) |

「文芸領域」における物語創作・クリティカル・ライティングなどの専門的な学びに際して、これらを習得し自らのものとするための、幅広い土台作り/基礎固めを行う。たとえば、「教員によるブックリスト」をもとに、書くために読み、幅広く学ぶ、「文芸特論Ⅰ・Ⅱ」“文芸創作のための基礎理論(純文学/現代文学編)”。あるいは「物語の原理と構造」を他ジャンルから幅広く学ぶ「文芸特論Ⅲ」、エッセイやコラム、取材記事など非フィクション系のテクスト執筆について学ぶ「文芸特論Ⅳ」など、文芸作品の執筆を準備するための基礎的な知識、ものの考え方などを会得することを目指す。広い視野から物語について考え、また最先端の問題を扱うための条件も獲得することを目的とする。 |

|---|---|---|

| クリティカル・ライティング系 (特論Ⅴ、Ⅵ) |

「文芸領域」におけるライティングにおいて特に重要となる構成と、文章の流れ、力点の作り方の基礎を学ぶ。短いテキストで多くの情報を伝えるための展開方法、長大なテキストに対する要所の摑み方などのスキルを身につける。同時に、本や出版に関する基礎知識も得ることで、プロの書き手として求められる広い視野の獲得を目指す。 | |

| 制作の方向性を探る 演習 | 小説創作ゼミ | 「文芸領域」における物語創作の専門的な学びに際して、これらを習得し自らのものとするため、通年での持続的指導と創作・制作活動を通じて、幅広い土台作り/基礎固めを行う。また、物語創作の専門的な学びを、より確かなものとしてゆく。まずはショートショートなどの短い物語から始め、ひとつの物語を最初から最後まで書く「成功体験」を得たうえで、徐々に長いストーリーを書けるようにチャレンジする。 |

| クリティカル・ライティングゼミ | 「文芸領域」におけるクリティカル・ライティングおよび編集制作の専門的な学びに際して、これらを習得し自らのものとするため、通年での持続的指導と執筆・制作活動を通じて、幅広い土台作り/基礎固めを行う。また、クリティカル・ライティングおよび編集制作の専門的な学びを、より確かなものとしていく。1年目(演習)は各種テクストの執筆や編集制作における基礎的なワーク、2年目(研究)ではその応用発展篇として社会の中で幅広く生かす術を模索するトレーニングを行う。 | |

| 自己のテーマをかたちにする 研究 | 1年次からジャンルごと(小説創作/クリティカル・ライティング)に分かれてスタートしているゼミを、基本的には踏襲したうえで受講する。「分野特論」および1年次のゼミでの学びを土台としつつ修了制作に取り組むことで、自らの創作・制作活動のレベルを高め、修了後にも社会的に通用するものとなるよう尽力する。年間を通じ、「修了制作の計画書提出~作品の構想~執筆~中間総括~第一稿完成~改稿~修了制作審査および合評」といったプロセスを経て、修了制作の完成までの持続的な指導を受ける。最終成果物(修了制作)は、「作品」と「制作研究ノート」の2点。 | |

学び方

「分野特論」科目

オンデマンド動画教材を視聴、初回提出をした後、中間講評を受け、ブラッシュアップしたものを最終提出します。

-

01

動画・テキスト等による

知識学習 -

02

初回提出

(レポート・作品等) -

03

リアルタイム配信(Zoom)

または録画による全体講評

(中間講評) -

04

最終成果に集約

「演習」「研究」科目

リアルタイムでのオンライン授業(週末1日×年間8~9回)と各自の研究・制作を並行して進めます。授業では、講義、グループワークやグループ単位でのディスカッション、作品指導などを通じて、演習および研究ゼミにおける持続的な創作・制作についての学びを高めていきます。

-

01

スクーリング(Zoom)

研究・制作の発表やディスカッション、グループワーク -

02

課題提出、Web指導など報告書や研究記録を提出、

教員からのコメント指導

年間のスケジュールモデル

| (月) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

1年次 |

芸術文化論特論I、Ⅱ(各2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | 初回提出/中間講評/最終提出 | ||||||||||

| 制作行為原論Ⅳ(2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | ||||||||||||

| 文芸特論Ⅰ、Ⅳ(各2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | 初回提出/中間講評/最終提出 | |||||||||||

| 文芸演習(8単位) | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | ||||

|

2年次 |

制作行為原論Ⅴ(2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | |||||||||||

| 文芸特論Ⅵ(2単位) | 初回提出/中間講評/最終提出 | ||||||||||||

| 文芸研究(8単位) | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | 1日間 | ||||

演習/研究科目では、スクーリングとは別に前期末と後期末にゼミ合評会および各ゼミ成果発表会を実施予定です。

開講期は現時点(2024年10月現在)の予定のため、変更となる場合があります。

説明会情報

2024年10月16日開催

文芸領域 特別講義(1) 小説ゼミ編(第一部)

「普遍的な物語を書くために――物語の「技術」を学ぶ場――」アーカイブ配信

教員インタビュー

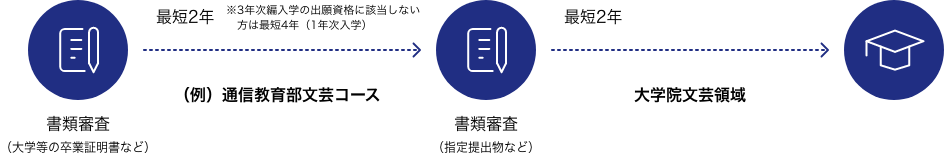

未経験の方も大学で基礎から学び、最短4年で修士取得できます。

大学、短期大学、専門学校等をすでに卒業している方は、京都芸術大学通信教育部(大学)に3年次編入学ができるため、最短2年間で専門分野の基礎を身に付けられます。大学入学から大学院修了まで、最短4年間で学ぶことができます。

また、通信教育部卒業生は大学院入学時に入学金10万円が免除されます。

文芸領域へ入学するために基礎から学びたい方は、文化コンテンツ創造学科文芸コース、アートライティングコース(下記、関連リンク参照)がおすすめです。

関連リンク

-

文芸領域教員コラム

「あの頃書いた小説」(作家 鳥山まこと) -

文芸領域教員コラム

「文章がうまくなりたい人に――クリティカルライティング・ゼミがお役に立てる理由があります」(編集者 野上千夏) -

文芸領域教員コラム

「大学院“文芸領域”とは、いったいなんなのか?」(小説家・領域長 辻井 南青紀) -

文芸領域教員コラム

「あなたの文章に読まれる価値はあるか」(編集者 田中尚史) -

文芸領域教員コラム

「読み手——書き手にとって不可欠なもの」(文学研究者 久村亮介) -

文芸領域教員コラム

「読むという仕事」(小説家 藤野可織) -

文芸領域教員コラム

「文庫解説400冊への道」(ミステリー評論家 新保博久) -

文芸領域教員コラム

「あらゆる創作活動に応用できる、概念の拡張とブラッシュアップについて」(文芸評論家 池田雄一) -

文芸領域教員コラム

「読まれる恐怖の先にあるもの」(作家 藍銅ツバメ) -

文芸領域教員コラム

「競馬を予想するように、文章を書いていく」(書評家、ライター あわい ゆき) -

文芸領域教員コラム

「私が書いて私を知る」(作家 佐藤 述人) -

文芸領域教員コラム

「彼/彼女たちはなぜ書くのか?」(編集者 松岡 弘城) -

文芸領域教員コラム

「うそでありうそでなく、苦しくて楽しいほんとうの」(作家・編集者 岡 英里奈) -

これから書き手をめざす人へのメッセージ

(小説家・藤野可織) -

小説を書く理由とは?

―文芸領域イベントレポート -

たった一人に戻るために

―文芸領域 小説創作ゼミ1年目の様子 -

企画会議の効用

(文芸領域 クリティカル・ライティングゼミ) -

文芸領域

辻井南青紀領域長にインタビュー

よくあるご質問

- 大学(本学通信教育部文芸コース、アートライティングコース)との違いを教えてください。

-

大学は、基礎から網羅的に文芸やアートライティングを学ぶ場です。大学院は、創作・制作テーマが決まっている方が自身にとっての確かな手本を見つけ、社会において実践力を身に付ける場です。ご自身が文芸創作およびクリティカル・ライティングジャンルにおいて、どのようなことをやりたいか、という大まかな方向性さえ決まっていれば、既存の文学部や創作系学部のご出身でなくとも大丈夫です。あたらしく創作や編集を志すひとにとっての「立ち位置」「足場」をいち早く定めることができるようなカリキュラム、そしてこれが定まったあとは自作や制作に集中できる環境を、本領域では整えています。