通信制大学院

- 通信制大学院 記事一覧

- 【通信制大学院】「工芸デザイン分野」ではどんなことをどう学ぶの?

2023年11月01日

【通信制大学院】「工芸デザイン分野」ではどんなことをどう学ぶの?

2023年にスタートした通信制大学院、工芸デザイン分野です。

どんな授業が展開されているのだろうと思っておられる方のために少しご紹介します。

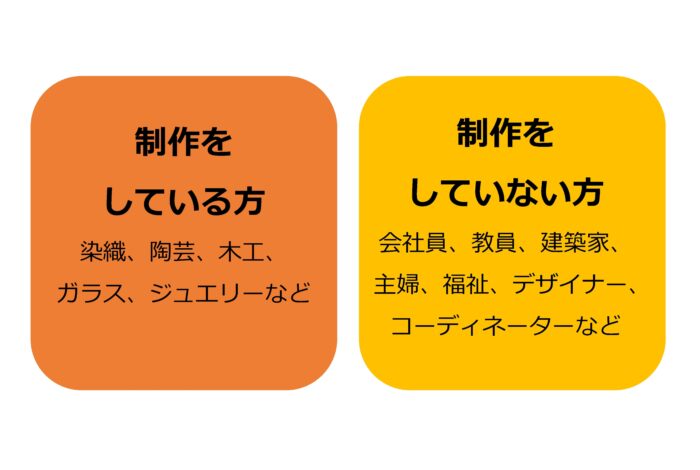

入学者は、大きく2つのパターンに分けられます。

まず1つめ。染織や陶芸、木工、ガラス、ジュエリー、その他の実制作を学んでこられた方です。

そして2つめ。特に制作はしてこなかったけれど、ものづくりに対してなにがしかの関わりがあった方です。

工芸デザイン分野で学ぶにあたって、この両者の差は重要視していません。そこにあるのは制作スキルの有無だけです。むしろ両者とも「手しごと」が気になっているという共通点こそが重要です。

1期生は多様な人が集まりました。会社員、職人、作家、教員、建築家、デザイナー、コーディネーター、主婦、福祉、伝統工芸、手芸、インテリア、ジュエリー、グラフィックなどなど、肩書きも領域も年齢もバラバラ。共通しているキーワード「手しごと」を基点にしながら「伸びたい」「捉え直したい」「思考の多様性を獲得したい」「知見を広げたい」という気持ちを抱いておられる方々です。結果として、普段は出会わない人々が年齢や地域を超えて、一緒に勉強する場となりました。

そもそも、芸術大学で「工芸」を学ぼうとすると陶芸、染織、金工、漆芸、等という技法に区分され、「デザイン」を学ぼうとしてもグラフィックやプロダクトやその他様々な専門に別れて学ぶしくみになっています。これは100年前の分類であり、この制度はもはや耐用年数が過ぎています。ものづくり全体を見直す新しい視点が望まれています。

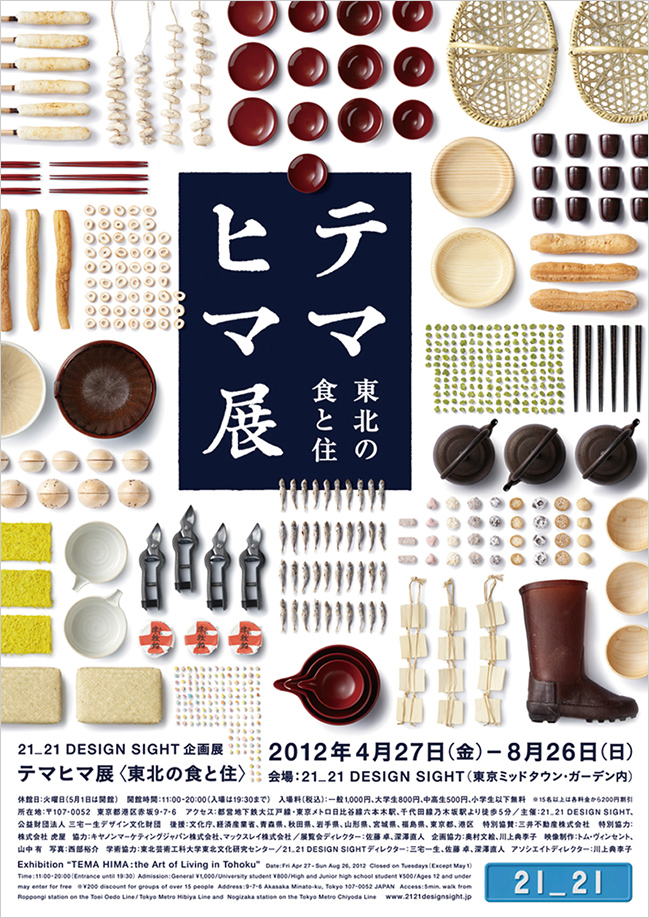

日本の地域には手仕事はたくさん存在します。竹細工、藁製品、玩具、民具、加工食品など、すべて風土にあったモノで、美しい佇まいを見せてくれることもあります。かつて「テマヒマ展〈東北の食と住〉」という展覧会が開催されました(注1)。 ここに並んでいたのは主に東北地方の乾物でした。農産加工物が美術館に展示されていたのです。この時、芸術的価値の外側にある価値に気づいた人は多かったはずです。日本にいながら日本に興味を持たなかった。春夏秋冬、暑さ、寒さ、風、水、湿度が与えてくれるものづくりの歴史を長い間知ろうと思わなかったのは残念なことです。

(注1)2012年、21_21 DESIGN SIGTEで開催。ディレクターは佐藤卓、深澤直人。合理性を追求する現代社会が忘れてしまいがちな手間と時間とをかけたものづくりを紹介した。

この展覧会から10年が経ちました。そんな思いを胸にいだきながら「工芸デザイン」という新しい学びの場をつくりました。

つまり、大事なのは技術錬磨だけではなく、ものの捉え方や感じ方です。領域に閉じていると、時にものが見えなくなることがあります。ここでは頭を柔らかくして俯瞰し、考え、発見します。その練習を通じてこれからの生き方、社会のベクトルを探し当てたいと思います。つまり思考を鍛え、活動のバックボーンを構築していくのです。

月1日のZoom授業では、教員の講義を聞く他に、プレゼン、講評会、グループディスカッションなど話す機会もあります。実対面するオプション授業もあります。今年は京都と仙台、それぞれ2日間にわたって見学とワークショップなど濃厚な時間を過ごしました。オンラインの利便性と対面の臨場感を活用しながら授業は進んでいます。

働きながら時間を捻出して学ばれる方がほとんどです。高いモチベーション、話しも上手、知識も豊富です。教員はまだ手さぐりですが、緊張しながらも授業を楽しんでいます。まさに真剣な「大人の学校」です。

教員一同(伊達伸明、野村春花)

——————————————————

授業風景の紹介動画

▼京都芸術大学大学院(通信教育)webサイト 工芸デザイン分野ページ

おすすめ記事

-

通信制大学院

2023年11月01日

【通信制大学院】今、工芸デザインを学ぶということ ―松井利夫先生を迎えて―

通信制大学院工芸デザイン分野では、月1回のペースで進めているZoom授業「美術・工芸演習(工芸デザイン)」の6回目を10月7日(土)に開講しました。 大学院生2…

-

通信制大学院

2022年12月02日

【体験談】通信制大学院に通って良かったことやスケジュール管理の方法を聞きました!

完全オンライン課程の通信制大学院 学際デザイン研究領域で学んだ学生の皆さんに、学びのすすめ方、本領域で得られたこと、仕事や実生活に活きた経験などについて、率直な…

-

通信制大学院

2022年07月22日

【通信制大学院】2023年4月、京都芸術大学 大学院を拡充します

京都芸術大学 大学院は、2023年度に「芸術専攻」「芸術環境専攻」「芸術専攻(通信教育)」の3専攻を設けることとなりました。 近年、デザイン思考・アート思考に注…