Topics

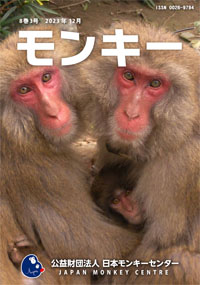

雑誌「モンキー」8巻3号

2023年12月4日

出版・メディア情報

雑誌「モンキー」8巻3号(公益財団法人日本モンキーセンター発行)が刊行されました。文明哲学研究所が担当する連載「自然と芸術」第28回は、戸坂明日香先生による「江戸のカミワザ」です。ぜひご一読ください。

*雑誌「モンキー」 (ご購入、定期購読もこちらのページからお申込みいただけます)

【講演情報】下條信輔教授

2023年11月30日

アクティビティ

12月1日のART meets SCIENCE#12にご登壇いただく下條信輔先生の国内講演情報です。ぜひご参加ください。

———————————-

先駆的リハビリテーション実践支援センター FD研修会「身体の同期とチーム・フロー」

日時:2023年12月4日(月)17:00-18:00

場所:応仁会館 大会議室(広島大学医学部)

申込・詳細:先駆的リハビリテーション実践支援センター FD研修会

———————————-

JST CREST Internet of Realitiesプロジェクト 第1回シンポジウム

日時:2023年12月5日(火)13:00-18:00(終了後、懇親会開催予定)

場所:東京大学 武田ホール(本郷地区キャンパス 武田先端知ビル内)/ オンライン中継予定(Zoom or YouTube)

参加費:無料(懇親会参加は有料)

申込・詳細:https://internet-of-realities.org/symposium2023.html

JST CREST Internet of Realitiesプロジェクト 第1回シンポジウム

———————————-

下條信輔教授 京都大学講演会2023

レクチャー1『共有リアリティとコミュニケーション〜「来歴」の観点から』

レクチャー2『注意の罠』

日時:2023年12月6日(水)15:00-18:00

※遠隔からは下記のzoomよりご参加いただけます

https://kyoto-u-edu.zoom.us/j/83057666064?pwd=4If2vuP8YGBleZXbY9UQpmk7N72KhF.1

場所:稲盛財団記念館3F 中会議室

申込・詳細:https://www.kokoro-unit.kyoto-u.ac.jp/20231206_lecture_profshimojo/

芸術研究の世界#23「人と空間が生きる音デザイン 〜音響心理学とサウンドスケープの世界〜」

2023年11月27日

アクティビティ

2023年11月22日(水)18:00より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#23」をzoomにて開催いたしました。

芸術研究の世界#23

「人と空間が生きる音デザイン 〜音響心理学とサウンドスケープの世界〜」

講演者:小松正史(環境音楽家(JASRAC会員) / 音響心理学者 / 博士(工学) / 京都精華大学メディア表現学部(音楽表現専攻)教授 / 京都芸術大学文明哲学研究所客員教授)

日 時:2023年11月22日(水)18:00-19:30

参加者:33名(京都芸術大学教職員・学生)

*講演概要ほか詳細:https://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/5435/

【参加者感想(一部抜粋)】

*自由に往来する注意力と気づきのグローバル・アテンションのバランスについては新鮮でした。先生のお話を聞いて、パリの古い小さな教会で、パイプオルガンと、その音に驚く鳩の羽ばたくバサバサという音の共鳴で、美しい音ではなかったのですが、なぜか涙が止まらなかったことを思い出しました。自分の中に、音に関わる心動の風景の記憶があることに、心が温かくなりました。学生たちの心にアプローチするための、多くのヒントをいただきました。ありがとうございました。

*飛行機の音が鳥たちの声を妨げていたり、日常の中で見過ごしていることが「音」という世界から社会的問題を考えるきっかけになるのだなと思いました。

*人間が創り出した便利なモノから出る音が、生態系に影響を与えていることを知り少しショックな気持ちです。先生が研究されている居心地の良い環境音が、人間だけではなく、多くの生き物にも良い波動が振動して心身ともに健康で生きられるということだと思いました。

*サウンドスケープという概念が興味深く楽しい時間でした。ありがとうございました。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

芸術研究の世界#24「日本におけるモダン・ファッションの創造−田中千代の活動について」

2023年11月22日

アクティビティ

日程終了しました

2023年12月20日(水)18:00より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#24」を開催いたします。

オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

芸術研究の世界#24

「日本におけるモダン・ファッションの創造−田中千代の活動について」

講演者:本橋弥生(京都芸術大学教授 )

日 時:2023年12月20日(水)18:00-19:30

対 象:京都芸術大学教職員、学生

【講演概要】

なぜ、私たちが現在、当たり前のように洋服を着ているのか、皆さんは考えたことがあるだろうか。

日本に洋装化が本格的にもたらされるようになった契機は、1871(明治4)年に明治天皇が「服制の更改の勅諭」を下して洋装を奨励し、翌1872(明治5)年に太政官布告により文官の大礼服が制定されたことにある。さらに、1887(明治20)年には昭憲皇太后が「思召書」を出され、宮中の行事において洋装化が推奨された。日本社会の近代化とともに政治的な理由から、洋装化が進められたが、成人女性にはなかなか普及せず、実際に日本の国民全体が洋装するようになったのは第二次世界大戦後のことである。

1930年代から戦後にかけて、日本のファッション文化の礎を気づいた人物の一人である田中千代(1906-99)の活動をとおして日本のファッション文化がどのように創られていったのか概観しつつ、今、なぜファッション文化史研究を行う必要があるのかについて考えてみたい。

【講師略歴】

本橋弥生(もとはし やよい)

2003年4月から19年間、国立新美術館(東京・六本木)に研究員・主任研究員として勤務。キュレーターとして、展覧会企画はもとより教育普及事業や広報事業にも携わる。企画担当した主な展覧会は「スキン+ボーンズ―1980年代以降の建築とファッション」展(2007)、「魅惑のコスチューム:バレエ・リュス展」(2014)、「MIYAKE ISSEY展:三宅一生の仕事」展(2016)、「ミュシャ展」(2017)、「ウィーン・モダン クリムト、シーレ 世紀末への道」展(2019)、「カルティエ、時の結晶」展(2019)、「ファッション イン ジャパン1945-2020―流行と社会」展(2021)他多数。2022年4月に京都芸術大学に着任。

| 日程 | 2023年12月20日 |

|---|---|

| 時間 | 18:00 - 19:30 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 京都芸術大学教職員、学生 |

| 申込方法 | 学内掲示板・学生専用サイト(通学・通信)をご確認ください |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

ART meets SCIENCE #12「AIとアート」

2023年11月13日

ART meets SCIENCE

日程終了しました

2023年12月1日(金)17時より、ART meets SCIENCE #12「AIとアート」を開催します。 ゲストは、下條信輔先生(認知神経科学者、カリフォルニア工科大学生物・生物工学部教授)とヤノベケンジ先生(現代美術作家、京都芸術大学教授)です。申込み不要でご参加いただけますので、ぜひ足をお運びください。

————————————————————————————–

ART meets SCIENCE #12「AIとアート」

生成AIの進化がめざましいなか、その現状を知り、芸術や教育についてあらためて考える必要があるのではないか。「人間とは何か、芸術とは何か」をテーマに掲げる文明哲学研究所として議論の場を設けることにしました。AIと人間のこころの違い、表現や創造性について、アートとサイエンスの両面から考えます。

日時:2023年12月1日(金)17:00-19:00(開場16:45)

場所:京都芸術大学瓜生山キャンパス 望天館4階 BT41 (会場(BT41)への行き方)

申込み:不要(無料)

*対面での開催となりますが、後日youtube等での映像公開をする場合がございます

ゲスト:

下條信輔(認知神経科学者、カリフォルニア工科大学生物・生物工学部教授)

ヤノベケンジ(現代美術作家、京都芸術大学教授)

司会:齋藤亜矢(芸術認知科学,京都芸術大学文明哲学研究所教授)

【登壇者略歴】

下條信輔

認知神経科学者として日米をまたにかけて活躍する。1978年東大文学部心理学科卒、マサチューセッツ工科大学でPh.D.取得。東大教養学部助教授などを経て98年から現職。著書に『サブリミナル・インパクト』(ちくま新書)『〈意識〉とは何だろうか』(講談社現代新書)『視覚の冒険』(産業図書)ほか多数。対談に、将棋の羽生善治、陸上の為末大、アーティストのタナカノリユキなど。

ヤノベケンジ

1990年初頭より、「現代社会におけるサヴァイヴァル」をテーマに実機能のある機械彫刻を制作。ユーモラスな形態に社会的メッセージを込めた作品群は国内外から評価が高い。2008年に京都芸術大学でウルトラファクトリーを設立し、プロジェクトディレクターをつとめている。

齋藤亜矢

京都大学理学部卒、同大学院医学研究科修士課程修了、東京藝術大学美術研究科博士後期課程修了。博士(美術)。芸術する心の起源をテーマに、進化や発達の視点から研究している。著書に『ヒトはなぜ絵を描くのか:芸術認知科学への招待』、『ルビンのツボ:芸術する体と心』(いずれも岩波書店)など。

———————————————–

—–ART meets SCIENCEとは

「心を深く成長させるには、芸術の科学を学ぶこと、科学の芸術を学ぶこと、感覚を磨いて物の見方を身につけること。どんなものにもつながりがあるはずです」

ART meets SCIENCE (AMS)は、レオナルド・ダ・ヴィンチのこの言葉にならい、アートやデザイン、表現を志す学生の刺激になりそうな「おもしろい」人をさまざまな分野からお呼びして、お話をうかがう企画です。

| 日程 | 2023年12月1日 |

|---|---|

| 時間 | 17:00 - 19:00 開場16:45 |

| 場所 | 京都芸術大学瓜生山キャンパス 望天館4階 BT41 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 一般 |

| 申込方法 | 不要 |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

| お問い合わせ | iphv@office.kyoto-art.ac.jp(文明哲学研究所) |