Topics

京都新聞コラム『現代のことば』

2023年6月30日

出版・メディア情報

2023年6月29日付 京都新聞夕刊『現代のことば』に、齋藤亜矢のコラムが掲載されました。隔月連載の第22回目、タイトルは「こわくない話」です。ぜひご一読ください。

*『現代のことば』はネットでもお読みいただけるようになりました(有料会員のみ)

【藝術学舎講座】ヒトはなぜ絵を描くのか

2023年6月28日

お知らせ

日程終了しました

京都芸術大学の一般向け講座「藝術学舎」で、齋藤亜矢が講師をつとめます。

芸術するこころの科学「ヒトはなぜ絵を描くのか」(講師:齋藤亜矢)

ヒトはなぜ絵を描くのか? デッサンはなぜむずかしいのか? その背景には、わたしたちホモ・サピエンスに特有のこころのしくみ(認知特性)が関わっていることがわかってきました。進化の隣人であるチンパンジーやヒトの子どもの絵、旧石器時代の洞窟壁画をひもとくことを出発点に、感動や創造性まで、芸術に関わるこころの由来について考えてみたいと思います。(齋藤亜矢)

開講日:2023年7月29日(土)・30日(日) *zoomでの受講です

費 用:15000円

定 員:50名

*申込締め切りは7月19日(水)13:00です。

藝術学舎HPよりお申込みいただけますので、ぜひご参加ください。

申込・詳細 https://air-u.kyoto-art.ac.jp/gakusha/learning/G2325110

| 日程 | 2023年7月29日 - 2023年7月30日 |

|---|---|

| 費用 | 15000円 |

| 対象 | 一般(定員50名) |

| 申込方法 | 藝術学舎HPより受付中 |

文哲研3days#6「漆についてのお話」

2023年6月15日

アクティビティ

2023年6月21日(水)、2023年7月12日(水)・19日(水)の3日間、学内教職員・学生対象のオンラインセミナー文哲研3days#6「漆についてのお話」をzoomにて開催いたしました。

文哲研3days#6「漆についてのお話」

講演者:三田村有芳(京都芸術大学大学院准教授/文明哲学研究所兼任准教授)

講演日時・参加者:

① 2023年6月21日(水) 18:00-19:30 「漆の歴史」(参加者85名)

② 2023年7月12日(水) 18:00-19:30 「江戸蒔絵赤塚派」(参加者57名)

③ 2023年7月19日(水) 18:00-19:30 「漆はjapan?海外に輸出された漆製品」(参加者46名)

*講演概要ほか詳細:https://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/5360/

【参加者感想(一部抜粋)】

*漆は縄文時代から使われていた、など、目から鱗の話しばかりで大変興味深く聞くことが出来ました。私も漆を栽培してみたくなりました。

*漆について初めて聞くことも多く、特に食べられるとは知りませんでした。木曽で買ったお椀も一層大事にしようと思いました。

*漆についての知識がほとんどない私でしたが、知識豊富な先生の説明や独自の体験談、写真を通じて、とても楽しく聴くことができました。先生の話を聞いて、漆器加飾の体験に参加するなど、もっと踏み込みたくなりました。

*いろいろな漆作品が拝見できてよかったです。漆と聞くとこれまで、器やお箸のイメージだったのですが、美術品、工芸品として様々あるのですね。漆の作品や関わる様々な方たち、歴史など、大変勉強になりました。

*とても興味深いテーマで楽しく聞かせて頂きました。旅行などで古美術店など見る機会があったら、漆器を見つけてみたいです。美術館や博物館での鑑賞もこれまでとは違う視点で見ることができると思います。

*毎回のテーマ毎に驚きと学びがあり、この講義をきっかけに漆に非常に関心がわき、自分なりに調べたり観察を始めました。また普段使いには躊躇していた漆器を思い切って日常に使い始めました。

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

対面での開催が難しい情勢ではありますが、今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。

文哲研3days#6「漆についてのお話」

2023年6月15日

アクティビティ

日程終了しました

2023年6月21日(水)、2023年7月12日(水)・19日(水)の3日間、学内教職員・学生対象のオンラインセミナー文哲研3days#6「漆についてのお話」を開催します。

文哲研3days#6「漆についてのお話」

講演者:三田村有芳(京都芸術大学大学院准教授/文明哲学研究所兼任准教授)

【講演日程】

① 2023年6月21日(水) 18:00-19:30 「漆の歴史」

② 2023年7月12日(水) 18:00-19:30 「江戸蒔絵赤塚派」

③ 2023年7月19日(水) 18:00-19:30 「漆はjapan?海外に輸出された漆製品」

【講演概要】

① 2023年6月21日(水) 18:00-19:30 「漆の歴史」

漆という漢字を見た時にどのようなことを考えるでしょうか。漆の器、お箸、お正月に使う屠蘇器など私たちの生活には少し前には漆を使った製品は身近にありました。今の若い人達ですと漆黒という単語や、一時期ブームにもなった金継ぎで漆を接着剤として使うとかは知っているかもしれません。この漆という天然の塗料は実は東アジアにある漆の木からしか採取することはできません。そんな漆と私達人類はどのような歴史を紡いできたかを紹介します。

② 2023年7月12日(水) 18:00-19:30 「江戸蒔絵赤塚派」

日本には全国各地に漆文化が根付いています。有名なものでは輪島塗、山中漆器、若狭塗、秀衡塗り、等です。また大都市では京蒔絵、加賀蒔絵、そして江戸蒔絵などの蒔絵という名前が残っている加飾を中心とした漆文化も残っています。2回目となる今回は江戸蒔絵の各流派が作った作品、各流派の流れを紹介しながら赤塚派について赤塚自得、そして弟子達、赤塚派三田村家について歴史と作品を通じて紹介いたします。

③ 2023年7月19日(水) 18:00-19:30 「漆はjapan?海外に輸出された漆製品」

シノワズリー、そしてジャポニスム。江戸時代から明治時代と日本から輸出された工芸美術品は大変多いです。ヨーロッパでは東洋への憧れがあり、東洋風、中国風や日本風の品物だけでなく模倣漆器も大量に作られました。漆は英語で小文字のjapanという言い方をどこかで聞いたことがあるかもしれません、実はこれには大きな誤解があります。このように誤解してしまった経緯や金胎漆器を中心としてアメリカに輸出された漆器について、技法を交えながら紹介していきます。

【講師略歴】

三田村有芳(MITAMURA ARIYOSHI)

1985年 江戸蒔絵赤塚派十代三田村有純次男として東京都に生まれる。

高校卒業前に中国北京清華大学美術学院に留学。学部、修士過程にて金属工芸、博士課程にて芸術学を専攻、ポストドクターとして2年間同大学にて陶胎漆器の研究及び国際交流、国際展の企画運営を担当。後日本に帰国。2019年以降漆の立体乾漆作品を作り日展に連続入選、現代工芸展現代工芸賞受賞、国際展金賞受賞等、受賞入選多数。

現在:京都芸術大学大学院准教授、暨南大学日本学院特任教授、(株)藝祥代表取締役社長(美術出版社)

| 日程 | 2023年6月21日 - 2023年7月19日 |

|---|---|

| 時間 | 18:00 - 19:30 |

| 対象 | 京都芸術大学教職員、学生 |

| 申込方法 | 学内掲示板・学生専用サイト(通学・通信)をご確認ください |

| 主催 | 文明哲学研究所 |

芸術研究の世界#20「芸術と言語表現」

2023年6月15日

アクティビティ

2023年6月14日(水)18:00より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#20」を開催いたしました。

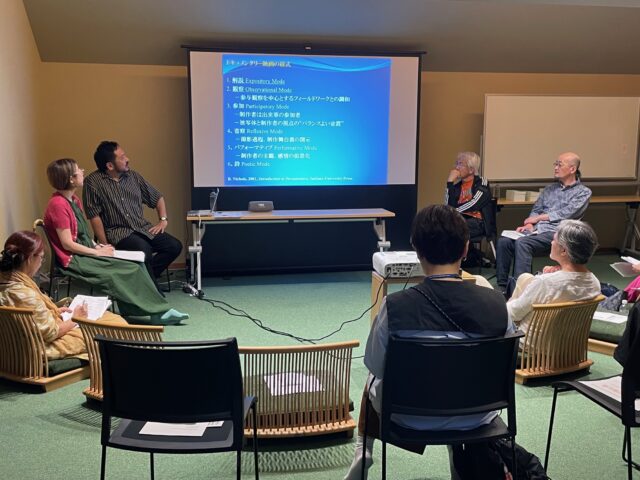

文明哲学研究所のある瓜生山荘で、対面形式のセミナーを開催するのは今回が初めてでした。眺めの良い瓜生山荘3階から、暮れゆく景色をお楽しみいただきながらのセミナーとなりました。

芸術研究の世界#20「芸術と言語表現」

講 師:管啓次郎(詩人、エッセイスト、明治大学教授)、川瀬慈(映像人類学者、国立民族学博物館)

聞き手:大辻都(京都芸術大学教授)、吉岡洋(京都芸術大学教授)

日 時:2023年6月14日(水)18:00-20:00

場 所:瓜生山荘3階 セミナールーム

参加者:23名(京都芸術大学教職員・大学院生)

*講演概要ほか詳細:https://www.kyoto-art.ac.jp/iphv/topics/5345/

ご参加いただきましたみなさま、ありがとうございました。

今後もzoom等を活用しながらセミナーや研究会などを開催する予定です。一般公開セミナー開催の際はこのホームページにてお知らせいたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。