Topics

展覧会レビュー:月刊ART Collectors’

2023年11月9日

出版・メディア情報

月刊ART Collectors’ No.176(生活の友社,2023年11月号)に、齋藤亜矢によるレビュー記事が掲載されています。

展覧会Review

富永愛子―海をよむ(会場:ZENBI-鍵善良房―KAGIZEN ART MUSEUM)

月刊ART Collectors’は、amazon等のネット書店でもご購入いただけます。ぜひご一読ください。

京都新聞コラム『現代のことば』

2023年11月9日

出版・メディア情報

2023年11月6日付 京都新聞夕刊『現代のことば』に、齋藤亜矢のコラムが掲載されました。隔月連載の第24回目、タイトルは「洞窟の音のかたち」です。ぜひご一読ください。

*『現代のことば』はネットでもお読みいただけるようになりました(有料会員のみ)

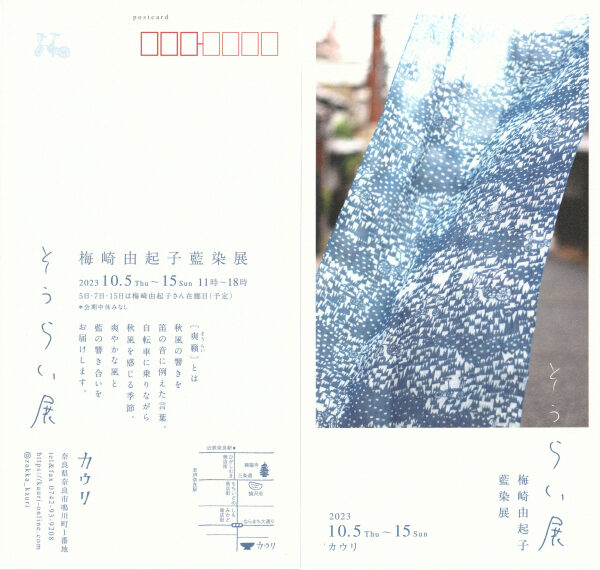

梅崎由起子藍染展:そうらい展

2023年10月2日

出版・メディア情報

日程終了しました

10月5日(木)-15日(日)の期間で、梅崎由起子藍染展「そうらい展」を開催します。ぜひ足をお運びください。

| 日程 | 2023年10月5日 - 2023年10月15日 |

|---|---|

| 場所 | カウリ |

| 場所詳細 | 奈良県奈良市鳴川町1番地 |

| URL | カウリ |

新メンバーのご紹介

2023年10月2日

その他

2023年10月1日付で、藍染作家の梅崎由起子先生が文哲研専任講師に着任されました。

芸術研究の世界#23「人と空間が生きる音デザイン 〜音響心理学とサウンドスケープの世界〜」

2023年10月2日

アクティビティ

日程終了しました

2023年11月22日(水)18:00より、文哲研オンラインセミナー「芸術研究の世界#23」を開催いたします。

オンラインセミナー「芸術研究の世界」では、本学の教員が現在取り組んでいる芸術研究について、その研究を発想した経緯や研究の面白さ、難しさなども含めて存分に語っていただきます。セミナーでの質疑を通して、参加者の皆さんとともに、芸術研究の奥行きと拡がりに触れる機会となることを願っています。

芸術研究の世界#23

「人と空間が生きる音デザイン 〜音響心理学とサウンドスケープの世界〜」

講演者:小松正史(環境音楽家(JASRAC会員) / 音響心理学者 / 博士(工学) / 京都精華大学メディア表現学部(音楽表現専攻)教授 / 京都芸術大学文明哲学研究所客員教授)

日 時:2023年11月22日(水)18:00-19:30

対 象:京都芸術大学教職員、学生

【講演概要】

私たちが日ごろ何気なく接している音をどう感じているか、環境をデザインする「音」の作り方など、具体例を交えてお話します。 実際に作曲した音源を紹介しながら、それぞれの公共空間で、音による「居心地」の作り方をお伝えします。 建築や空間、景観に関わるデザイナーの方、コミュニティや公共施設、カフェやレストランなどの店舗に関わる方はもちろん、 空間をもっとゆたかにしたい一般の方も楽しんでいただける内容です。

【講師略歴】

小松正史(こまつ まさふみ)

1971年、京都府宮津市生まれ。大阪大学大学院(工学研究科・環境工学専攻)修了。音楽だけではない「音」に注目し、それを教育・学問・デザインに活かす。学問の専門分野は、聴覚生態学と音響心理学。BGMや環境音楽を制作し、公共空間の音環境デザインを行う。聴覚や身体感覚を研ぎ澄ませる、独自の音育(おといく)ワークショップも実践している。

————————————————————————

【次回予定】

2023年12月20日(水)18:00-19:30

#24 講師:本橋弥生

| 日程 | 2023年11月22日 |

|---|---|

| 時間 | 18:00 - 19:30 |

| 費用 | 無料 |

| 対象 | 京都芸術大学教職員、学生 |

| 申込方法 | 学内掲示板・学生専用サイト(通学・通信)をご確認ください |

| 主催 | 文明哲学研究所 |