資料請求

無料体験

本格的な芸大の学びを、

自宅で「おためし体験入学」

12月のオンライン

1日体験入学

- 12月

- 14(土)

- 15(日)

- 21(土)

- 22(日)

はじめてでも学べる?

じぶんにピッタリの学科・コースはどこ?

20の学びをのぞいてみよう!

京都芸術大学 通信教育部の「20の学び」を全国どこからでも、ご自宅で体験できるオンライン授業を開講します!入学に興味がある方、どんな授業、先生がいるのか知りたい方にぜひおすすめです。未経験の方でも大歓迎です!

先着順

参加無料

POINT 体験できること

1出願前に興味がある学科・コースの

授業を体験できる!

実際に授業を担当している各コースの先生たちの授業を受けられるのは「オンライン1日体験入学」だけ。芸術を学ぶことで得られるあらたな視点に気づき、芸大で学ぶ意義を実感していただけると思います。

2第一線で活躍する先生の

授業を受けるチャンス!

体験授業を担当する先生にも注目。アート、デザイン、研究の分野の第一線で活躍する現役のアーティスト、クリエイター、そして研究者である先生たちが実際の学生と同様に全力でみなさんを指導します。

3学科やコースで迷ってる人は

複数申込みも可能です

いろんな分野の学びを体験したい。複数コースで迷っている。という方は別時間帯であれば複数コースの授業のお申込みが可能です。本当に自分が学びたいことに合ったコースはどこなのか、きっと見つかります。

4はじめての方も取り組みやすい

体験授業

「まったくの初心者だけど入学して身につくのかな?」と自信をもてずにいる人こそ、ぜひ体験してもらいたいのがこの「一日体験入学」です。芸術大学の授業を受けると、モノの見方や考え方が確実に変化します。ぜひその体験をご自身で確かめてください!

HOW TO APPLY 開催日程・申し込み

体験入学は、事前にお申込みが必要です。(先着順・事前申込み制)

- 毎年多くの方にお申込いただいており、定員になり次第、締切とさせていただきます。

- お申し込みいただいた方に、事務局より参加用のURLをメールでご連絡いたします。

体験授業 & お申し込み

文化コンテンツ創造学科 体験授業一覧

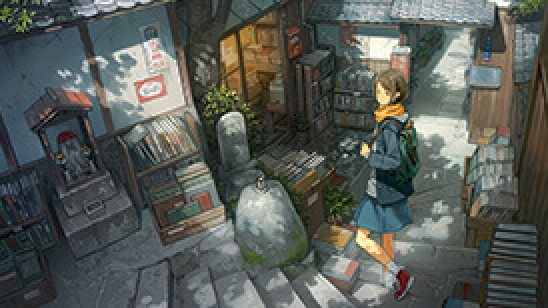

イラストを描くのは好きでも、なかなか背景が描けなくて苦手と思うことはありませんか?実は、パースなどの知識が無くても、コツさえつかめれば背景が描けるようになります。

本講座では、背景グラフィッカーとして数々の名作を手掛けた吉田誠治先生が、プロの技術を初心者向けにわかりやすく解説します。

思わず背景を「描きたくなる」テクニックをたくさんご紹介しますので、イラストを描くのがもっと楽しくなるはずです。ぜひ体験してみてください。

- 当日授業課題を「#京都芸術大学イラスト」でX(旧Twitter)投稿いただけましたらLive配信で講評します!(参加申込者限定) X(旧Twitter)アカウントをお持ちの方はご用意ください。

2024年から開設された「映像コース」では、映画・ドラマ、ドキュメンタリー、YouTube、ミュージックビデオ・広告、アニメーションなど、あらゆる映像ジャンルの企画制作プロセスを体系化し、学問(映像学)として提供しています。今回の体験授業では、映像作品を制作するための「映像力」を身につける第一歩を体験していただきます。講師は数々のミュージックビデオなどを制作した映像作家の丹下絋希先生。この機会に映像の魅力を是非体感してください!

コースの詳細はこちらグラフィックデザインという言葉は広く知られていますが、いったいグラフィックデザインとはどういうことなのでしょうか?単に美しく並べたり、飾り付けたりすることではありません。この授業では、そもそもグラフィックデザインとは何かを知るところから始めて、ポストカードのデザインを考えながら、実践的な表現テクニックまでを学んでいただきます。これからグラフィックデザインを学び始めたい人のための教室です。あなただけの学びの第一歩を踏み出してみましょう。

コースの詳細はこちら水墨画は悠久の歴史の中で多くの表現技法が生まれました。今回は即興的な表現を代表する墨竹の魅力をお伝えしたいと思います。筆法と運筆のリズムは人の感情と深く関係しています。筆、墨、紙、水のシンプルな関係から広がる水墨画の深遠な世界を一緒に体験しましょう。

-

準備物

①太筆(半紙用、筆管直径1cm程度)

②紙(半紙サイズ)

③墨液・墨池(固形墨を使用する場合は硯を用意する)

④毛氈(下敷き。半紙サイズで可)

⑤筆洗(水を入れる容器)

⑥文鎮(必要な方)

⑦エプロン(もしくは汚れてもよい服装・黒い服装など)

⑧新聞紙(毛氈の下に敷くものがあれば。机の上が墨で汚れる可能性のある制作を行います)

⑨墨で汚れてよい小皿・盆など

- ご準備が難しい場合は、ご視聴のみでも参加可能です。

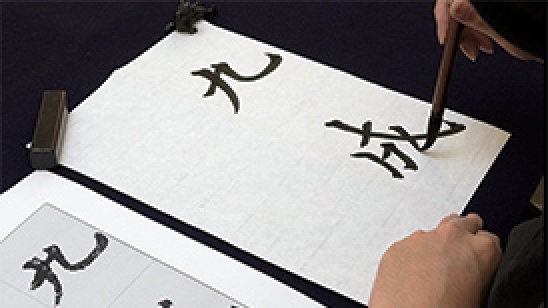

書画コースの「書」では、これまでの伝統的な表現への理解を深めた上で、書と絵画、書とデザイン、書と美術というように、従来の書の枠組を超えた所での書の表現を研究していきます。新しい書の表現って何だろう?ここでは「書と絵画」の授業から、一字書の体験学習を行います。そして「書と伝統表現」の内容から、行書、楷書の古典としてある王羲之(おうぎし)の「蘭亭序(らんていのじょ)」、欧陽詢(おうようじゅん)の「九成宮醴泉銘(きゅうせいきゅうれいせんめい)」を選び、半紙を用いた臨書の体験学習を行います。

-

準備物

①太筆(半紙用、筆管直径1cm程度)

②紙(半紙サイズ)

③墨液・墨池(固形墨を使用する場合は硯を用意する)

④毛氈(下敷き。半紙サイズで可)

⑤文鎮(必要な方)

⑥エプロン(もしくは汚れてもよい服装・黒い服装など)

⑦新聞紙(毛氈の下に敷くものがあれば。机の上が墨で汚れる可能性のある制作を行います)

⑧墨で汚れてよい小皿・盆など

- ご準備が難しい場合は、ご視聴のみでも参加可能です。

本コースの学びは「食を文化芸術と捉え、食に関わる幅広い知識と感性を磨く」ことで、身の回りにある価値や魅力に気がつくことができ、創造力や発想力豊かに、食によって自分と周りの人や社会を幸せにできる力を育みます。その学びの序章として、体験授業では食文化研究家で写真家の森枝卓士先生をお迎えし、写真や体験談を交えながら食がもつ文化的意味や多様性を探究します。そして「どんな食の喜びを描きたいか」を皆さんと共に考え、食文化デザインの可能性を模索していきます。

コースの詳細はこちら文章を書く上で大切なのは、書くことそのものよりも「書き直すこと」にあります。どうすれば自分の書いた文章をよりよく書き直せるのか? 体験授業の中で、具体的な考え方とともに、すぐに使える「書き直すための技術」を実践的に伝えます。

コースの詳細はこちら

アートライティングの役割のひとつには、芸術として確立した美術や彫刻作品を批評するだけでなく、私たちの日常で起きている文化的な流れを取材し、その価値や面白さを言葉で伝えることもあります。

そこには、新しい食スタイル、ストリートアート、世代特有のファッションなども含まれてくるでしょう。

体験授業では、名著『京都の中華』を世に出したライターで講師の姜尚美さんと、アートライティングコース主任の大辻都が、町を発掘しながら書くアートライティングの魅力と技について対話形式で語ります。

環境デザイン学科 体験授業一覧

皆さんが普段過ごしている建築空間。そのデザインはどのように 育まれてきたのでしょうか?建築はその地域の気候風土に根差しながらも、時代背景や技術、生活スタイルによって様々な変化を遂げてきました。時代や地域を横断しながら、建築家の活動に焦点を当て、名建築を紐解くことで、建築の魅力に触れていきます。この授業を通して、建築デザインコースでどんなことが学べるかをお伝えしたいと思います。皆さんぜひお気軽にご参加ください!

コースの詳細はこちら「まちづくりの方法と技術:コミュニティ・デザイン・プライマー(1997)」に基づく環境的自伝(Environmental Autobiography)の解説および、環境的自伝を描くワークの紹介・対話を通じて、一人ひとりの中にある風景を出発点として、場所と向き合い、風景を創ることに携わるランドスケープデザインの視座について解説します。

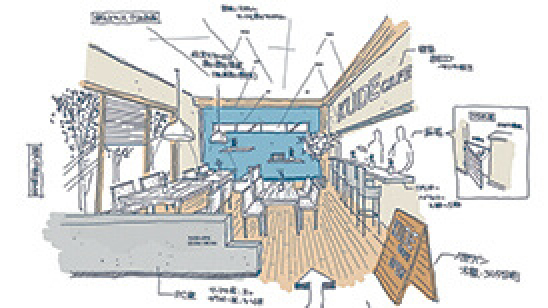

コースの詳細はこちら本コースでは、空間・モノ・コトという3つの切り口から、デザインを考えます。デザインとは人のよろこびにつながらなければ意味がなく、またそれを考えるには、自ら楽しむという姿勢が大事です。デザインを楽しみながら学ぶこと。今回は「人の集まる場をつくる!」と題して、空間を中心としてさまざまな領域を横断することでつくりあげられる空間演出デザインの展開力をお話ししたいと思います。空デを知ると目からウロコがポロリと落ちて、明日からの毎日がきっと変わるはず。ぜひ、お気軽にご参加ください!

コースの詳細はこちら芸術教養学科 体験授業一覧

「芸術教養学科」と聞いて、「何を学べるところなのか、イメージがつかない」という方も少なくないのではないでしょうか。この体験授業では実際に芸術教養学科の授業でも使われているwebマガジン「アネモメトリ」からアートプロジェクトについての記事を取り上げ、様々なバックグラウンドを持つ教員と一緒に多面的に読み解いていきます。

コースの詳細はこちら芸術学科 体験授業一覧

![]() 芸術学コース

芸術学コース

芸術学入門:知ること、考えることで広がる見方

[開催日]

12/14(土)

- 13:30-15:00

[担当教員]

江本紫織

石上阿希

芸術学コースでは、芸術について理論と歴史の両面から学びます。今回の体験授業はコースの学びに触れる入門編です。授業の前半では感覚的なものを理論的に捉えることに挑戦します。身近な対象を例に、「美しさ」を感じる理由やその所在について考えます。授業の後半では「絵を読む」方法や意義について浮世絵を例に考えていきます。古典文学や演劇など様々な文化との関連を分析し、重層的に絵を見る楽しさを説明します。知ること、考えることによって広がるものの見方、面白さをぜひご体験ください。

コースの詳細はこちら織田信長が入京するときに通ったされる志賀越道(しがごえみち)。その路傍に「太閤さんの石仏」と呼ばれ、かの秀吉が愛したとも言われる石仏があります。実は本学瓜生山キャンパスにも紫式部や源氏物語ゆかりの大雲寺から移された石仏が残されており、洛北だけでもたくさんの石仏が現存しているのです。その背景には、平安時代以来の洛北、そして京都が育んできた歴史文化があります。今回は現地で撮影した動画をもとに、みなさんとご一緒にお散歩をしているような感覚で、その知られざる歴史に触れてみたいと思います。

コースの詳細はこちら

今年の大河ドラマ「光る君へ」をはじめ、歴代の大河ドラマでは様々な伝統文化が登場しています。それは伝統文化と呼ばれる以前の姿で描かれることもあります。

大河ドラマでは風俗考証・時代考証など研究成果が盛り込まれています。ビジュアルとして伝統文化がどのように描かれているか、さらには最新の研究によってどのようにイメージが変化したのかなど具体的な事例を紹介しつつ、伝統文化を皆さんと考えてみたいと思います。

美術科 体験授業一覧

私たちは周りにあるものを「あって当然の日常」と感じています。でも本当はあって当然のものなんて何もありません。頭で理解するだけではなく、自分の目と手と心で対象をとらえ直した時に初めて気付く、貴重な素晴らしい宝物があります。日本画は足元の草の一本の語る声に気付かせてくれ、描き続けることで想像もできなかったくらいに日々の輝きを感じさせてくれるでしょう。授業では日本画の作品や素材、また技法をライブでご覧いただきながらその魅力に触れていただきます。ぜひご参加ください。

コースの詳細はこちら絵画において色彩のもたらす効果は大きな比重を占めています。同じモチーフを描いたとしても色を変えることでその印象も変化します。今の時代はアプリなどで簡単に色調を変化させられるので作品制作をしている人たちだけでなく、多くの人がより身近に色がもたらす効果を感じていることでしょう。この体験授業では色彩についての初歩的な学びと、色をテーマに作品をいくつかピックアップして色彩がどのような役割を絵の中で担っているのかを注目して見ていきます。

コースの詳細はこちら「陶芸って一体どんなものだろう?」みなさんの中に、色々な陶芸のイメージがあると思います。この体験入学では陶芸の基本的な技法を実演で紹介します。そして、皆さんが持っているであろうイメージを変えるような、陶芸の魅力をキーワードを元に一緒に探ってみましょう。ぜひお気軽にご参加ください!

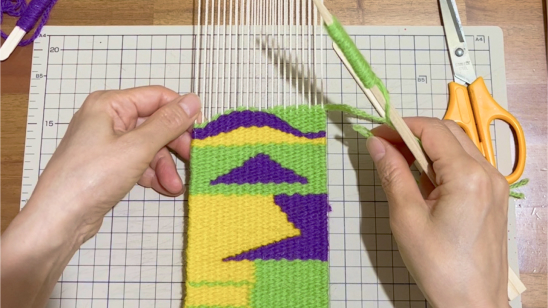

コースの詳細はこちら染織というと色々な道具や広い場所が必要と思われるかもしれませんが、工夫次第で簡単な道具で狭い場所でも作品制作ができます。木枠を使った綴織の織り方を通してたくさんある染織技法のうちの一つを知ってください。

コースの詳細はこちら入学後にまず自宅で取り組む「写真日記」の課題のレクチャーを通じて、写真の楽しさや新たな発見や気づきを捉える感覚について学びます。

講師は本コース卒業生で、現在は非常勤講師として本課題を担当している齋藤茜先生。写真作家として活躍の場を広げる齋藤先生のお話を通じて、入学後のご自身の未来像もイメージする時間にしていただければと思います。

科目等履修 体験授業一覧

博物館学芸員課程では、ミュージアムの裏側の仕事について学びます。まずは、ミュージアムで働く専門職員である学芸員の仕事を概観してみましょう。皆さんは「学芸員」にどのようなイメージをお持ちですか?

収集・保存・調査研究・学習・展示など、学芸員の仕事は多岐にわたります。学芸員として現場で働く多様な人々を紹介しつつ、必要なスキルや心構えについてもあわせて紹介します。まずは日本のミュージアムの今を知ることから始めましょう。

ご参加の注意点

- インターネット環境の整ったパソコンからのご参加を推奨します。ただし、スマートフォン、タブレットからの参加も可能です。

- オンライン体験授業はZoomウェビナーを使用します。

- 書画コースのみ、ご自宅での準備物が指定されている授業がありますが、視聴のみでも参加可能です。

受講方法

STEP1

お申込み

必要事項を入力のうえお申込みください。1分ほどで完了します!

STEP2

アプリをインストールする

アプリをインストールする

-

当日はビデオ会議ツール「Zoom」ウェビナー機能を使用します。事前に「Zoom」アプリをインストールいただくか、Webブラウザから直接ログインすることも可能です。

※当日は、インターネット環境の安定性や通信速度を考慮して、有線LANでの接続を推奨します。 - パソコンからの受講を想定した授業となっております。スマートフォンやタブレットでも参加可能ですが、個人制作や指導がしづらくなる可能性がございますこと予めご了承ください。

STEP3

受講の準備をする参加用 URL やご自宅で用意する準備物を用意

- お申込み後、または体験授業の開催日前に大学事務局より「Zoom」ウェビナーのオンライン授業参加用 URLをお送りいたします。

- 参加用URLのお知らせメールが迷惑フォルダなどに入っていたり、メールの受信設定が「PCからのメールを拒否」になっていますと案内が届きませんのでご注意ください。

STEP4

受講当日授業開始10分前には待機してください

- 授業開始10分前には参加用URLからウェビナーにアクセス。「待機画面」にてお待ちください。

- 定刻に授業がスタートしますので、遅刻にご注意ください。

STEP5

授業スタート!

- 体験授業はZoomウェビナーですので、参加者側の顔出し、声出しはありません。質問はQ&Aタブに入力いただけますと質疑応答コーナーにてLIVE配信で公開で回答いたします。

京都芸術大学の予習動画1日体験入学前に必ずチェック!

-

5分でわかる!大学案内

年齢もお住まいも職業も年齢もさまざま。日本最大、あらゆる立場の1.6万人以上の学生が学ぶ通信制芸術大学の特長をご覧ください。

-

通信教育って、どうやって学ぶの?

本学独自の学習用Webサイト「airUマイページ」を約6分間でご紹介!学生一人ひとりの学習を、様々な機能でサポートします。

-

キャンパスツアー動画で

大学をもっと知る通信教育部では、自宅学習以外にも「スクーリング」と呼ばれる対面授業を京都と東京の2つのキャンパスで開講しています。充実した大学内の施設や、創造力を刺激する美しい四季を感じるキャンパスの様子を動画でご紹介します。

-

通信教育課程YouTubeチャンネル

京都芸術大学通信教育課程の公式YouTubeチャンネルです。18歳から96歳までの1,6万人以上が学ぶ本課程の特色を紹介しています。

USER VOICE 参加された方の声 (2022年度開催時)

昨年9割以上の参加者が満足と回答!

普段の生活や仕事に、「芸術」の視点が加わることで新たな発見があるという気づきになりました。芸大で学ぶことの意義を感じました。短時間でしたがすでに仕事に活かせそうです。

(グラフィックデザインコース参加者)

先生方の熱意ある授業がとても楽しかったです。自分が大学でどういったことを学びたいか、何を研究したいのか?入学後のイメージをすることができました。

(芸術学コース参加者)

染織と日本画、どちらのコースに入学するか悩んでいます。日本画の体験に参加して、どんな学び方ができるかわかったので染織コースも体験して決めたいです。

(日本画コース参加者)