| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 保険料 | 140円 |

| 授業料 | 327,000円 × 4年間 = 1,308,000円 |

|

卒業までの合計金額の目安(4年間) |

|

| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 保険料 | 140円 |

| 授業料 | 327,000円 × 2年間 = 654,000円 |

|

卒業までの合計金額の目安(2年間) |

|

美術科

JAPANESE PAINTING

日本画を学ぶことは、自分自身の個性や感性をたいせつに育てていくこと。

基礎からの学習を通して、自分だけの「日本画」を模索します。

日本画ならではの画材や技法を基礎から学習。彩色、箔などの基本的な表現技法とともに、「写生」を大切にする学びを通して、対象を見る力、描く力、自分の世界を画面に定着させる力をつけます。

根気と時間がかかる日本画の制作。そのために必要な努力のなかから、「自分の内的世界」を発見し、磨いていきます。

日本画の伝統が色濃く息づく京都で、精力的に活動する個性豊かな作家から直接、対面指導が受けられるのも魅力です。

| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

| ▲ 芸術史講義(日本)1、2 | 動画視聴 | レポート | 講評視聴 | 動画視聴 | レポート | 講評視聴 | ||||||

| ▲ 立体造形演習1、2 | 作品 | 作品 | ||||||||||

| ★ 日本画演習Ⅰ-1、2 | 作品 | 作品 | 作品 | 作品 | ||||||||

| ★ 日本画Ⅰ-1、2、3 | 2日間×2 | 2日間 | ||||||||||

| ★ 日本画Ⅱ-1、3 | 2日間 | 2日間 | 2日間 | |||||||||

| 科目名 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |

| ▲ 芸術史講義(日本)1 | 動画視聴 | レポート | 講評視聴 | |||||||||

| ▲ 形態表現基礎 | 作品 | |||||||||||

| ★ 日本画演習Ⅰ-1、2 | 作品 | 作品×2 | 作品 | |||||||||

| ★ 日本画演習Ⅱ-1、2 | 作品 | 作品 | 作品×2 | |||||||||

| ★ 日本画Ⅰ-1、2、3 | 2日間×2 | 2日間 | ||||||||||

| ★ 日本画Ⅱ-1、3 | 2日間×2 | 2日間 | ||||||||||

| ★ 日本画Ⅲ-1、2 | 2日間×3 | |||||||||||

| ★ 日本画Ⅳ-1、2 | 2日間 | 2日間×2 | ||||||||||

| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 保険料 | 140円 |

| 授業料 | 327,000円 × 4年間 = 1,308,000円 |

|

卒業までの合計金額の目安(4年間) |

|

| 入学選考料 | 20,000円 |

|---|---|

| 入学金 | 30,000円 |

| 保険料 | 140円 |

| 授業料 | 327,000円 × 2年間 = 654,000円 |

|

卒業までの合計金額の目安(2年間) |

|

大学、短期大学、専門学校等をすでに卒業している方は、京都芸術大学通信教育部(大学)日本画コースに3年次編入学ができるため、最短2年間で専門分野の基礎を身に付けられます。大学入学から大学院修了まで、最短4年間で学ぶことができます。

また、通信教育部卒業生は大学院入学時に入学金10万円が免除されます。

書類審査

(大学等の卒業証明書など)

最短2年

3年次編入学の出願資格に

該当しない方は最短4年(1年次入学)

通信教育部

日本画コース

書類審査

(指定提出物など)

最短2年

大学院

美術・工芸領域 日本画分野

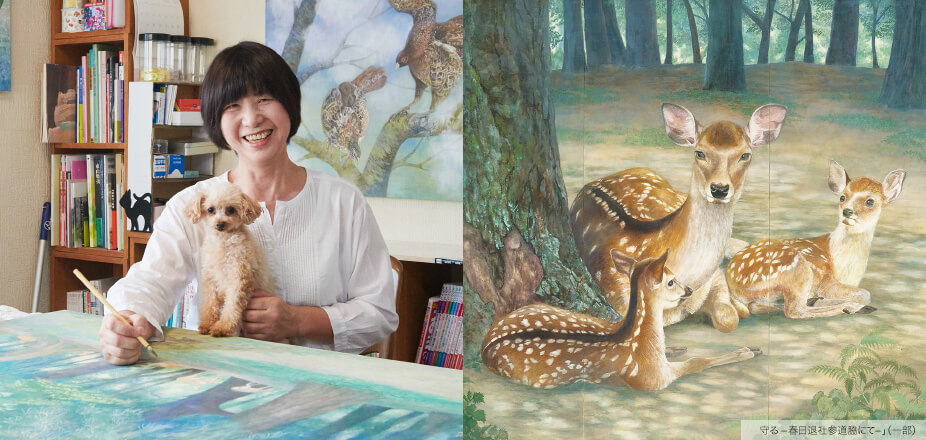

卒業後の作品が公募展で受賞し、現在はグループ展に向けて制作中。「機会を見つけて先生や同窓生に画を見てもらうなど、大学でのつながりを、これからも描く支えとしていきたいです」。

「こたえは、前にある」。卒業制作で、鹿の毛一本一本にまで生命を吹きこんだ川野さん。いつも頭のなかで、この言葉を繰り返してきた。絵が好きで美術部に入ったこともあるが、飽きっぽい性格からすぐに退部。大人になってからは仕事と子育ての両立に奮闘してきたが、「ちょうど子どもが独立したタイミングで、長年の職場を離れることに」。ぽっかり空いた心に浮かんだのが、「好きな日本画を、今度こそちゃんと習ってみよう」という想いだった。体験入学が楽しくて、カルチャースクール感覚で気軽に本学へ。そんな川野さんを変えたのが、冒頭の言葉だった。「ひたすらガラスやレンガを描き写す最初のスクーリングで、うまく明暗を描きわけられず、周りの上手さや集中力にも圧倒されて」。つい手が止まりかけたとき、先生が教えてくれたのは、ひたすら対象に向き合うことの大切さ。「迷ったら前を見る、見ることで描ける。今もずっと、この言葉に励まされています」。

久しぶりに訪れた実家近くの奈良公園で、ふと出会った鹿の親子。心に刻まれた風景を写しとろうと、何度も足を運んでスケッチを重ねた。「落ちたての梅の実をかじる早朝から、大きな群れになってねぐらに移動する夕暮れまで。おかげで、すっかり生態にも詳しくなりました」。見るほどに生命をおびてゆく川野さんの鹿。そこには、自身のさまざまな想いも重なる。「身近な人との別れ、新しい家族の誕生。画を見返すと、当時の心境までよみがえります」。最初はとまどったスクーリングも、やがて、朝から夜まで一心に描ける贅沢さをかみしめるように。「クラスメイトが頑張るから、飽きっぽい私でもここまでつづけられて、もっと上手く描こうという欲を持てるようになりました」。小品でも、一生描きつづけたい。ようやく、ずっと向き合えるものを見つけられた、と語る川野さん。自身の画を見つめるその目が、子を守る親鹿の眼差しと重なった。

卒業制作で使った箔のおさらいとして、卒業生のグループ展に出す作品を制作中。「まだまだこれからですけど、いつかは、だれかに貰ってもらえるような画を描きたいですね」。

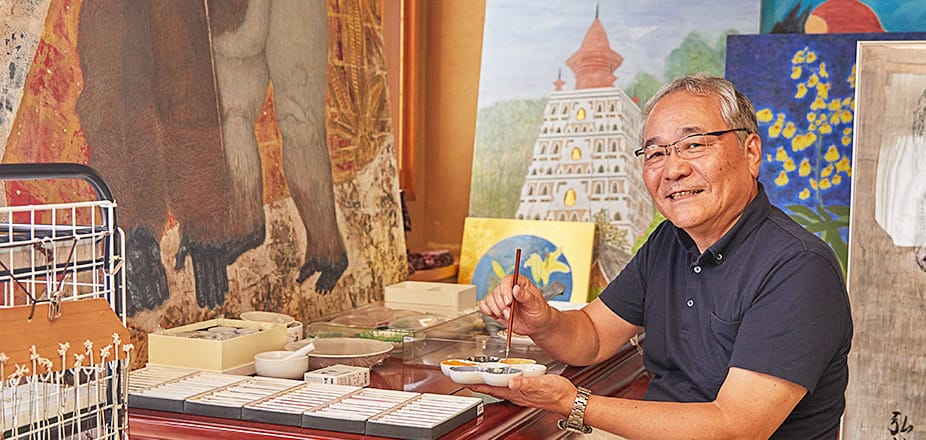

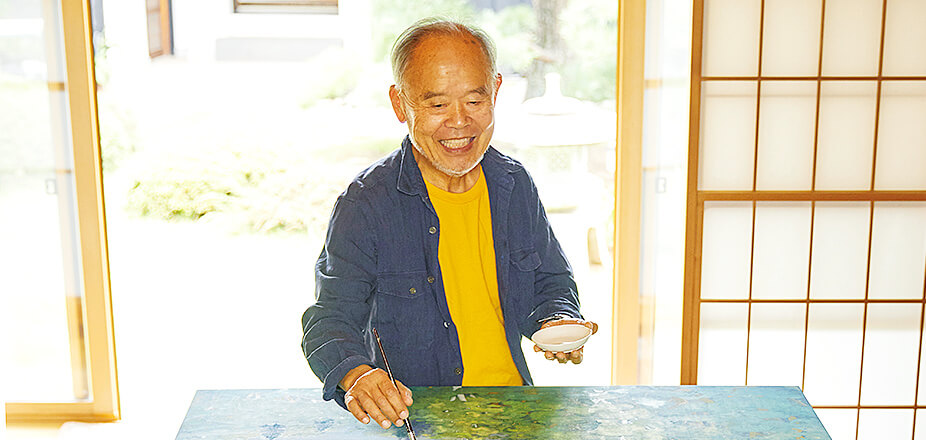

ほぼ50年ぶりに絵筆をとった米沢さん。芸術とは無縁の公務員として生きてきたが、還暦を前に「小学校の先生に自画像を褒められた」思い出に導かれ、入学を決めた。「どうせなら大学で体系的に教わろうと、退職の数年前から学費を貯めました」。緊張しながら訪れた説明会で、先生方の人柄に惹かれ、つい選んだのは未知の日本画。画材の扱い方から線の描き方まで、やることすべてが初体験のなか、とにかくスクーリングで筆の運びや色づかいを見習い、テキスト科目で復習を繰り返した。

「授業中、迷っていたらザバッと先生に画を洗われて、エエッと仰天したこともあります」。思いのままに塗り重ね、違ったら洗い流してもいい。これまでのイメージを覆す日本画の大胆さを知り、ワクワクする一方で、ついていけないもどかしさを感じた。「堅い仕事の習性か、どうしても細部に集中して、全体を見られなくなるんです」。しかし、そんな実直さこそ上達への近道。あらゆるデッサン系科目をとり、だれよりも長く教室で過ごし、描きつづけた米沢さんの筆は、徐々に成長を遂げていった。「卒業制作は、これまでの課題になかったものを描きたくて」選んだのは、大好きな動物であるゴリラ。

箔を焼き、胡粉を盛りあげ、毛描きだけで彩色をほどこす。「ここで教わった技法のすべてを注ぎました」という作品は、卒業制作展で元同僚たちの目を見はらせた。「こんな日本画もあるんだね、と言われて、なんともうれしい気持ちになりました」。さらに、得たのは技だけではない。「ものでも人でも、〝よく見ること〞の大切さを教わり、この歳にして生き方が広がりました」。ただ唯一の心残りは、描くきっかけをくれた恩師に、この世で画を見せられなかったこと。「ひとこと、御礼を言えたらよかった」とつぶやく米沢さん。万感をたたえたゴリラの眼差しは、これからを生きる強さで、見る者の心を捉える。

交通の便がよく、緑豊かな東京外苑キャンパスには、今後も藝術学舎の講座などで通いたいと考えている。「スクーリング始業前の朝、駅前の喫茶店で数人のメンバーと集い、絵などについて語りあったのも、楽しい思い出です」

「先生に絵を教わるなんて、子どもの頃以来でしたから」と、100号の大作を前に照れ笑いする堀さん。「いつかは絵を習いたい」という50年来の夢を叶えるため、選んだのがこの日本画コースだった。「展覧会で見るたびに、どうやって描いているのか、不思議で、知りたくて」。仕事を離れたいまこそ、時間をかけても未知の世界に挑もうと決めた。「初心者だし、この年齢だし、ずいぶんと悩みましたが」。案ずるより産むが易し。気後れする心は、最初の授業で一瞬にして消えた。「みんな年齢も経験もさまざま、だけど志が同じだから、壁も何もないんです」。

そんな熱意あふれる仲間に囲まれ、学びについての考え方も大きく変化した。「初めは最短での卒業をめざしていたんです、体力的なことも考えて。でも先生の言葉で、〝じっくり学ぶこと〞こそが自分の目標だと気づきました」。最初の頃は「丸1日かけてコップやリンゴを描くなんて」と思っていたが、描く画面が大きくなるほど、「基礎のデッサンが本制作の要になる」と実感。少しずつ意識が変わるにつれ、画も成長していった。そしてついに100号の卒業制作へ。「テキスト科目で、大画面をいちから完成させた経験が役立ちました」。

体力も気力も要る大画面、だからこそ達成感も大きい。「学生のうちに、故郷、信州の大自然を大きく描きたかったんです」。そして仕上げてみれば、達成感とともに、やり残した思いも生じる。完成は、次への一歩。「公募展をめざすのも良いけれど、何より自分のために描きたい」。勤めていた頃はつねに他人と比較され、競い合う人生を送り、ようやく人の目から自由になれたのがいまの自分。「人生100年時代、家族や仲間との交流と同様に、ひとりで生きる時間も大事にしたい。これからは、ふと思いついた時に筆を持ち、小さな画でも、生活の一部として描いていけたら」。キャンバスに描かれた故郷の山里には、そんな堀さんの心を映す、無垢な自然が広がっている。

入学以来、旅先でも観光地より「ちょっと裏の風景」を探し歩く習慣が。「以前は外でスケッチするのが気恥ずかしく、近くの草花ばかり描いていましたが、今後はもっといろんな対象をスケッチし、画にしてみたいです」。

理系の研究職に生きながら、「リタイア後は絵を学びたい」という夢を温めてきた岡安さん。距離や費用面から一度は地元の絵画教室を選んだものの、「どうしてもこえられない壁」を感じて本コースへ。「京都で日本画を学ぶ」という念願を果たした。入学してまず感心したのは、テキスト課題に書き込まれた添削の細やかさと的確さ。卒業した今、あらためて当時の添削を見返しつつ、同じ課題を描き直しているという。「たかが3年、されど3年。明らかに〝絵が変わった〞と自分で感じています」。

岡安さんの絵を変えたもの、それは添削だけではない。「さまざまな人が、いろんなやり方で、それぞれの画を描いている」。通信ならでは、大学ならではの多様性が、「日本画はこうあるべき」という枠にとらわれていた岡安さんの目を開かせた。「たとえば、筆の代わりに葉っぱやプチプチ(緩衝材)を使ったり。行き詰まった学友が、岩絵具を洗い落としたら、その跡が思いがけない深みとなったり」。それぞれの制作過程を見るだけで、多くの学びを得られたという。「経験値に関わらず、みなさん個性や熱意がすばらしいです」。

しかし、先生の教えまでが多様なのには、悩まされた。「卒業制作に選んだススキの下図を、ある方は〝暗い〞、別の方は〝これでいい〞と」。先生こそ正しいと思いこむ学生は、何を頼りにすべきかわからなくなる。しかし、それこそが正解。答えは、自分の中にしかない。「暗いと言った先生も、だからダメなのではなく、暗さのなかにも希望がほしいと伝えたかったはず」。そこまで言葉にしないのは、本人に、答えを見つけてほしいから。考えた末に、ススキの足元にふきのとうを描いた卒業制作は、東京の選抜展に選ばれた。「これから新たな構図やモチーフにも挑み、足腰立たなくなるまで描きつづけたい」と笑う岡安さん。その希望が、夜明けを待つススキの穂先に輝いている。

卒業生同期で結成した「筆児の会」グループ展のほか、市の展覧会や県展にも積極的に出品。「目標があると制作しやすいけれど、入選を意識しすぎると自分らしく描けなくなる…そのジレンマが今の課題です」。

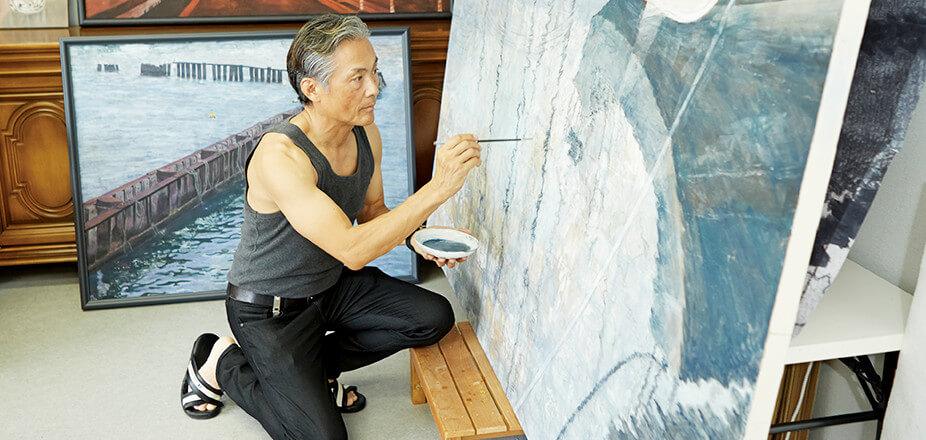

50代後半で仕事に一区切りつけ、もう一度大学で学びたいと考えた川幡さん。「何を学ぼうか迷ったんですが、日本画というまったく未知の領域に惹かれて本学へ」。中学の授業以来、ひさしぶりに筆を取り、まさに自分にとって白紙の世界と向き合うことになった。「膨大な種類の絵具、にかわの扱いなど、すべてが知らないことばかり」。手こずりながらも、岩絵具独特のざらりとした質感に引き込まれていった。

孤独なテキスト科目はペースを決めてこなし、学外実習など多彩なスクーリングも満喫。「ベテラン学生の気迫はもちろん、若い学生たちの情熱にも大いに刺激されましたね」。一方、日本画の授業では、あることで先生から再三注意を受けたという。「とにかく写生をして、絶対に写真を使わないで」。写真を見て描くと、現場で見なかったものを描き、見ていたものを描けなくなる。そう教わっても、季節や時間を合わせて写生しつづけるのは難しい。「これ、写真で描いたでしょ」と講評で先生に見抜かれ、本物の目は誤魔化せないと冷や汗。仕方なく写生に通ううち、現場で吸収する感覚の大切さに気づいた。「近道で要領よく成果を求めるのではなく、遠回りしてこそ身につくことがある」。これまで効率重視の世界で生きてきたからこそ、深く感じるものがあった。

じっくり基礎を積み重ねることにした川幡さんだが、既成の枠にはとらわれたくないと感じていた。「日本画では影をつけないことが多い、と教わって、あえて光を表現したいと思ったんです」。水面の光をとらえた卒業制作は、修正を繰り返し、七転八倒した想い出とともに、もう一歩成長したいという大学院進学への後押しとなった。現在は、先生のアドバイスで新たな画材に挑み、より光を際立たせる手法を研究中だ。「画面を水で洗って描き直したり、箔を貼ったり、日本画って意外と自由なんですよ」という川幡さん。日本画を舞台に選んだ、その人生のセカンドステージにも、新たな光が差している。

卒業制作は京都グランヴィアホテルのロビーを飾り、自身は大学院へ。「絹本など、新しい画材に挑戦中です。まったく予定外でしたが、学びの場から離れがたくて」。

「生まれ変わったら、芸大に行こう」と思っていたところ、本学を知り、居ても立ってもいられなくなって入学した合田さん。当時の想いを語る声は、女子学生のように弾んでいた。実際に女子学生だったのは戦後の混乱期。芸大に行くなど、裕福な子どもにしか許されない時代だった。あれから60年。夢は、ついに京都で叶った。

憧れの大学生活、それは初体験の連続でもあった。まず驚いたのが、「習うのは画だけじゃない」ということ。テキスト課題に欠かせない、レポートも人生初。「高校卒業以来、書くといえば家計簿ぐらいでしたから」。こつこつ取り組むことで、少しずつ慣れていった。さらに、何を履修すればいいか迷うほど、幅広いジャンルの自由選択科目。ここでは学友が支えとなり、自分に合いそうな科目をすすめてくれた。「哲学、環境学、地域学。世の中のいろんなことを知り、描く画に芯が生まれた気がします」。

そして、何より感心したのが、指導の誠実さ。「先生方はみな、自分たちの体得してきたことを、惜しみなく伝えてくださいます」。じつは夫の転勤に付き添い、さまざまな土地で日本画を習っていた合田さん。家事や育児の合間に、コツコツ技術を磨いてきた。「それでもずっと、自分のなかに満たされない何かがあって。大学に来て、技以上に得たものは数えきれません」。広い知識、信じられる師、そして、無心に描くことのしあわせ。

「大学に来てから絵が変わり、まだまだよくなると感じました。これからも、見た人が優しい心を取りもどせるような、悲しんでいる人の心にも届くような絵を描いていきたい」。100歳まで描きつづけなきゃ、と笑う合田さん。穏やかでしあわせそうな絵の裏側には、自由に描けなかった頃の深い苦労が隠れている。だからこそ、その画は、深く豊かに見る者の心を包みこむ。