芸術学コース

- 芸術学コース 記事一覧

- 【芸術学コース】『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』 スティーヴン・グリーンブラット著/河野純治訳

2022年01月27日

【芸術学コース】『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』 スティーヴン・グリーンブラット著/河野純治訳

新しい年となりました。皆さまいかがお過ごしでしょうか。芸術学コースの田島です。

今回は、お正月休みの間に読んだ一冊『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』(原題「The Swerve -How the World Became Modern」)をご紹介としたいと思います。

15世紀初頭の1417年は、皆さんご存じのようにルネサンスの時代であり、古代ギリシャ・ローマの知や文化の復興運動の時期です。神中心の世界観から抜け出て、人間そしてその生き方に関心を向ける人文主義者らにより、様々な古典が再発見されました。本書で語られているのはその具体的な例のひとつであり、古代のある思想-近代以降の世界認識の形成に寄与する重要な思想であり、キリスト教とは真っ向から対立する思想-を表した1冊の写本が、ある修道院の図書室である人物によって1417年に発見され現代まで生き延びた経緯、言い換えるなら古代の再生と復活をめぐる物語です。

では、「その1冊」とは?「すべてを変えるような影響力のあった本」とは?序章で「その1冊」がどのような内容でなぜ重要なのか、原題の「The Swerve」(「逸脱」の意)の意味が説明されていますので、とりあえず知りたい方は、この序章だけでも読んでいただければと思います。

ひととおり「その1冊」についての説明がなされた上で、改めて物語が始まります。主人公は、ポッジョ・ブラッチョリーニ(Poggio Bracciolini, 1380-1459)というイタリアの人文主義者であり教皇秘書を務めた人物です。本書では、彼の人となりと「その1冊」を発見したいきさつ、そしてキリスト教の理念に反するその思想がいかにして広まり後世まで残ったかが、古代からルネサンスそして近代にかけての知識を織り交ぜて描き出されており、これを追うだけでも非常に面白く知的好奇心を満足させてくれるものとなっています。この本については、多くの書評や紹介文が出ていますので、あらすじや解説はそちらを参照していただくとして、ここでは、私が個人的に興味を引かれた点から本書について述べてみたいと思います。

本書は、「その1冊」の再発見と復活が主要なテーマとなっていますが、キリスト教支配下の世界においてその理念に反する思想を表明する書物が、失われることなく生き延びたことは驚くべきことであると著者は述べています(1)。「その1冊」が修道院の図書室に葬り去られることなく、また火事や洪水にもあわず残っていたこと、そして埋もれたままの古代の書物を探し求めるブックハンターが人里離れた修道院にたどり着き、その図書室を閲覧することが叶い、「その1冊」を見つけ価値を見抜いたこと、さらにそれを筆写することが許され、その写本が志を同じくする人物へ送られ、新たに写本が作られたこと、本書を読むと歴史上の出来事は「偶然」が重なって起こるようにも思われてきます。

著者のいうようにそれは「奇跡」なのかもしれません(2)。歴史における「偶然」「奇跡」というとらえ方は再考の余地がありますが、個人的にはもっと重要な要素―この場合は「その1冊」に人々が寄せる関心あるいは知的好奇心というものも大きな役割を果たしているのではと考えました。異教徒の思想をあらわす「その1冊」が失われることなく中世のキリスト教時代を生き延び、ルネサンスの時代に再発見され現代まで残っているのは、それぞれの時代において誰かが関心を示したからであり、人々の強い興味や好奇心もまた知の継承の大きな原動力になっているように思いました。逆にいえば、だれも関心を向けることがないものは廃れてなくなるでしょうし、実際、失われたものはたくさんあると思います。書物に限らず、例えば美術作品も同じでしょう。現代まで残っている作品は、多かれ少なかれ時代を通じて何かしら関心が寄せられてきたものであり、そうでないものの多くは失われてしまったと想像されます。では、将来、例えば500年後、1000年後には果たして何が残されていて、どのようなものが忘れられ消え去っているのでしょうか。読み終わった後、しばし考えてしまいました。

そしてもうひとつ、個人的に興味を引かれたのが、本書の主題とは少しずれますが、複製技術以前の書物をめぐる様々な事情-例えば、古代の出版事情や筆写という複製方法と仕事など―です。

グーテンベルグによる活版印刷の実用化は15世紀半ばとみられており、それ以前は、書物の複製は、それを手で書き写すことによって行われていました。裕福な人は借りた本を筆写させて複製を作り、さらにそれを誰かが所望し借り受け筆写させるといったことが広く行われていました(3)。あるいは、一人が原本を音読し大勢の筆写人がそれを書きとっていくというシステムで大量の本が制作されていたこと(4)など、一瞬で大量コピーができてしまう現代の状況を思うと非常に面白く思いました。また、中世では修道院で写本の作成が行われ、修道士が筆写に従事していました。

それは想像以上に労力を伴うものであったようで、本書によると、現存する写本の余白に筆写人の嘆きの言葉-「もうこんな仕事は終わりにさせてくれ」「やっと全部書き終わった。頼むから一杯飲ましてくれ」といった愚痴が書き込まれており(5)、この作業が時に苦行のようであったことが想像されます。

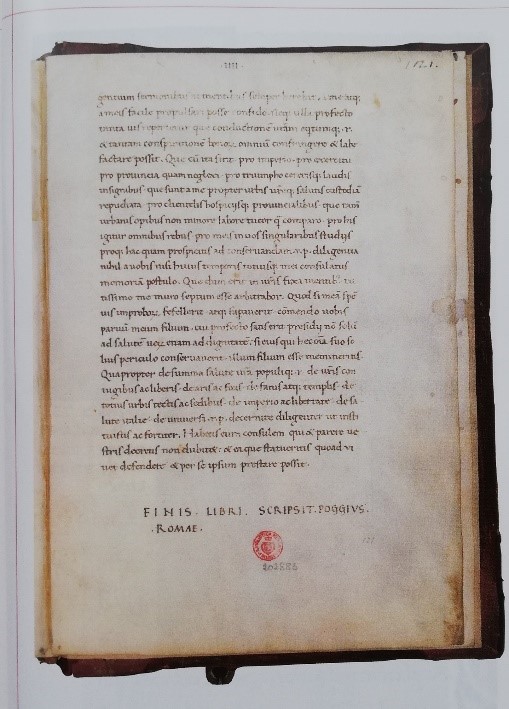

ちなみにポッジョは「他の追随を許さぬ筆写技能の持ち主」であり(6)、「ひじょうに繊細な文字、驚くべき集中力、高度な正確さで書き写すことができ」(7)、「手書きの文字の美しさと筆写の腕前は非常にすばらしく」「生涯賞賛された」(8)そうです。彼にとって写本を書き写すことは苦行ではなく「美の追求」であり(9)、そのことは、彼の手による、非常に美しく整った写本のページ(図版2)からも納得できます。現代では、速く正確に、そして美しく読みやすい字で写字を行う技能はほとんど必要とされませんが、もしこれが仕事として成り立つのであれば、やってみたいと思ったのは私だけでしょうか。

以上、本書の紹介と私が個人的に関心を持ったことについて述べてみました。実は本書を読むことは計画外だったのですが、この筆者の別の本を検索していたときにこの邦題を目にして、「どの本のことだろう?」とどうしても気になってしまい、時間的余裕はないにもかかわらず、好奇心に抗えず一気に読んでしまいました。普段は論文作成のために「読まなければならない」読書ばかりの方も多いのではと思いますが、時にはこうした寄り道読書を、息抜きを兼ねて愉しんでいただければと思います。

(1) 本書p.14

(2) 本書p.15

(3) 本書p.109、110

(4) 本書p.110

(5) 本書p.55

(6) 本書p.52

(7) 本書p.45

(8) 本書p.154

(9) 本書p.52

芸術学コース|学科・コース紹介

今回は、お正月休みの間に読んだ一冊『一四一七年、その一冊がすべてを変えた』(原題「The Swerve -How the World Became Modern」)をご紹介としたいと思います。

15世紀初頭の1417年は、皆さんご存じのようにルネサンスの時代であり、古代ギリシャ・ローマの知や文化の復興運動の時期です。神中心の世界観から抜け出て、人間そしてその生き方に関心を向ける人文主義者らにより、様々な古典が再発見されました。本書で語られているのはその具体的な例のひとつであり、古代のある思想-近代以降の世界認識の形成に寄与する重要な思想であり、キリスト教とは真っ向から対立する思想-を表した1冊の写本が、ある修道院の図書室である人物によって1417年に発見され現代まで生き延びた経緯、言い換えるなら古代の再生と復活をめぐる物語です。

では、「その1冊」とは?「すべてを変えるような影響力のあった本」とは?序章で「その1冊」がどのような内容でなぜ重要なのか、原題の「The Swerve」(「逸脱」の意)の意味が説明されていますので、とりあえず知りたい方は、この序章だけでも読んでいただければと思います。

ひととおり「その1冊」についての説明がなされた上で、改めて物語が始まります。主人公は、ポッジョ・ブラッチョリーニ(Poggio Bracciolini, 1380-1459)というイタリアの人文主義者であり教皇秘書を務めた人物です。本書では、彼の人となりと「その1冊」を発見したいきさつ、そしてキリスト教の理念に反するその思想がいかにして広まり後世まで残ったかが、古代からルネサンスそして近代にかけての知識を織り交ぜて描き出されており、これを追うだけでも非常に面白く知的好奇心を満足させてくれるものとなっています。この本については、多くの書評や紹介文が出ていますので、あらすじや解説はそちらを参照していただくとして、ここでは、私が個人的に興味を引かれた点から本書について述べてみたいと思います。

本書は、「その1冊」の再発見と復活が主要なテーマとなっていますが、キリスト教支配下の世界においてその理念に反する思想を表明する書物が、失われることなく生き延びたことは驚くべきことであると著者は述べています(1)。「その1冊」が修道院の図書室に葬り去られることなく、また火事や洪水にもあわず残っていたこと、そして埋もれたままの古代の書物を探し求めるブックハンターが人里離れた修道院にたどり着き、その図書室を閲覧することが叶い、「その1冊」を見つけ価値を見抜いたこと、さらにそれを筆写することが許され、その写本が志を同じくする人物へ送られ、新たに写本が作られたこと、本書を読むと歴史上の出来事は「偶然」が重なって起こるようにも思われてきます。

著者のいうようにそれは「奇跡」なのかもしれません(2)。歴史における「偶然」「奇跡」というとらえ方は再考の余地がありますが、個人的にはもっと重要な要素―この場合は「その1冊」に人々が寄せる関心あるいは知的好奇心というものも大きな役割を果たしているのではと考えました。異教徒の思想をあらわす「その1冊」が失われることなく中世のキリスト教時代を生き延び、ルネサンスの時代に再発見され現代まで残っているのは、それぞれの時代において誰かが関心を示したからであり、人々の強い興味や好奇心もまた知の継承の大きな原動力になっているように思いました。逆にいえば、だれも関心を向けることがないものは廃れてなくなるでしょうし、実際、失われたものはたくさんあると思います。書物に限らず、例えば美術作品も同じでしょう。現代まで残っている作品は、多かれ少なかれ時代を通じて何かしら関心が寄せられてきたものであり、そうでないものの多くは失われてしまったと想像されます。では、将来、例えば500年後、1000年後には果たして何が残されていて、どのようなものが忘れられ消え去っているのでしょうか。読み終わった後、しばし考えてしまいました。

そしてもうひとつ、個人的に興味を引かれたのが、本書の主題とは少しずれますが、複製技術以前の書物をめぐる様々な事情-例えば、古代の出版事情や筆写という複製方法と仕事など―です。

グーテンベルグによる活版印刷の実用化は15世紀半ばとみられており、それ以前は、書物の複製は、それを手で書き写すことによって行われていました。裕福な人は借りた本を筆写させて複製を作り、さらにそれを誰かが所望し借り受け筆写させるといったことが広く行われていました(3)。あるいは、一人が原本を音読し大勢の筆写人がそれを書きとっていくというシステムで大量の本が制作されていたこと(4)など、一瞬で大量コピーができてしまう現代の状況を思うと非常に面白く思いました。また、中世では修道院で写本の作成が行われ、修道士が筆写に従事していました。

それは想像以上に労力を伴うものであったようで、本書によると、現存する写本の余白に筆写人の嘆きの言葉-「もうこんな仕事は終わりにさせてくれ」「やっと全部書き終わった。頼むから一杯飲ましてくれ」といった愚痴が書き込まれており(5)、この作業が時に苦行のようであったことが想像されます。

ちなみにポッジョは「他の追随を許さぬ筆写技能の持ち主」であり(6)、「ひじょうに繊細な文字、驚くべき集中力、高度な正確さで書き写すことができ」(7)、「手書きの文字の美しさと筆写の腕前は非常にすばらしく」「生涯賞賛された」(8)そうです。彼にとって写本を書き写すことは苦行ではなく「美の追求」であり(9)、そのことは、彼の手による、非常に美しく整った写本のページ(図版2)からも納得できます。現代では、速く正確に、そして美しく読みやすい字で写字を行う技能はほとんど必要とされませんが、もしこれが仕事として成り立つのであれば、やってみたいと思ったのは私だけでしょうか。

以上、本書の紹介と私が個人的に関心を持ったことについて述べてみました。実は本書を読むことは計画外だったのですが、この筆者の別の本を検索していたときにこの邦題を目にして、「どの本のことだろう?」とどうしても気になってしまい、時間的余裕はないにもかかわらず、好奇心に抗えず一気に読んでしまいました。普段は論文作成のために「読まなければならない」読書ばかりの方も多いのではと思いますが、時にはこうした寄り道読書を、息抜きを兼ねて愉しんでいただければと思います。

(1) 本書p.14

(2) 本書p.15

(3) 本書p.109、110

(4) 本書p.110

(5) 本書p.55

(6) 本書p.52

(7) 本書p.45

(8) 本書p.154

(9) 本書p.52

芸術学コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

芸術学コース

2019年12月25日

【芸術学コース】卒業生紹介 貴方は二十歳

通信教育部のパンフレットでは毎年卒業生の方に直接お会いして在学時のお話をお伺いしていますが、その内容をこちらのブログでも紹介いたします。 本日は芸術学コース。「…

-

通信教育課程 入学課

2025年09月01日

「試験は?学費は?編入は?」入学手続き前に知りたいQ&A集

京都芸術大学通信教育部では現在、2026年4月入学の出願受付を開始しています! 本学の全5学科・19コース、学びの門戸を開いてお待ちしております。 …

-

通信教育課程 入学課

2021年05月28日

「オンライン学習」のサポート体制-パソコン操作の基本編-

こんにちは。京都芸術大学 通信教育部 教務部長の野村です。普段は芸術教養学科の教員をしていますが、教務委員会では通信教育部の学修サポートにもあたっています。 今…