歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】大学で「歴史」を学ぶということ

2021年09月09日

【歴史遺産コース】大学で「歴史」を学ぶということ

みなさん、こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の岩田と申します。

今回のブログでは、「歴史を研究するって、どういうこと?」という疑問に具体的なイメージを持っていただけるような内容をお届けします!

大学での「歴史」の学びは、当然ですが高校までに学んだ通史としての「歴史」の学習とは、一線を画します。

高校までは、年号を覚えるのがたいへんだし、また受験に必要なかったから、あまり熱心に学ばなかったという方もおられるかもしれません。

それでも、大人になってから博物館・美術館で出会った文化財、あるいはドラマや映画、歴史小説がきっかけで、歴史をもっと知りたいと思われるようになった方も少なからずおられるのではないでしょうか?

大学で「歴史」を学び直したい、もっと深く学びたいとの思いをお持ちの方、じつは大学の「歴史学」は、ただ高校までにならった日本史の知識を増やすことだけにはとどまりません。

「歴史学」では、すでにできあがった教科書的知識を再確認するというより、

自分自身で歴史を紐解き、過去の人々が記した史料を読み、それを介して過去の事実に触れ、そこから新たな歴史を発見してゆくという創造的探求を目指していきます。

えっ、そんな面倒なことをするの?と思われる方にこそ知って欲しいのが、その面白さです。

古い時代の人々の営みに触れ、謎を紐解いていく、歴史研究の醍醐味はじつはここにあります。

と、書いてもなかなかイメージしにくいので、具体的に見ていきましょう。

歴史学では各時代の政治や経済など大きなテーマを扱う研究も多いですが、もっとささやかな日常に潜む「なぜ?」から始めることも可能なのです。

ここではイメージしやすい、身近にあるものの歴史を紐解いてみましょう。

私はキンカチョウという小鳥と暮らしています。小鳥を眺めながら、いつから日本人は「小鳥」を飼育するようになったのだろう、それはどのような小鳥だったのかしら、どのような飼育の仕方だったのだろうと、もっと知りたいなと思うようになりました。

例えばこれをテーマにして「歴史研究」を始めようとすると、以下の手順で考えていくことになります。

①情報の収集・分析

これまでにどんなことがわかっているのかを情報収集します。

最近では便利にネットですぐ調べてみるという方も多いと思いますが、ネットに流れている信憑性の担保されない簡略な情報だけで済ますのではなく、専門家が書いた関連するテーマの本や論文を探して読んでいきます。

関連する知識を取得すると当時に、テーマに関する研究がすでにどの程度行われているのか、どの時代の研究が充実しているのか、どのような点がすでに明らかになっており、どのような点が解明されていないのか、などを確認します。

なぜこのようなことをするのかというと、研究は、まだ解明されていない点や、新しい視点で、オリジナリティーのあるテーマを自分自身で見つけることが大切だからです。

これまで言われてきたことをただ鵜呑みにして、そうなのだと簡単に受け止めて終わってしまうだけでは、自分の「研究」は始まりませんね。

新しい自分の気づきや自分のテーマを見出すために、これまでの研究を洗い直しておく必要があります。

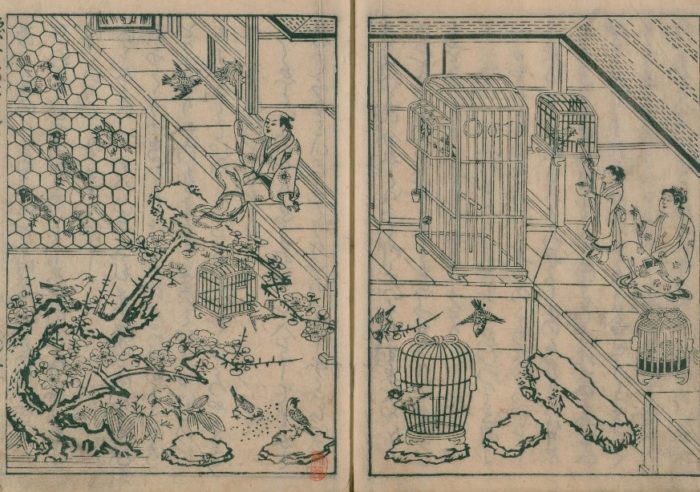

江戸時代の飼育書が残っているから、江戸時代について書いたものが多いけれど、もっと古い時代はどうなのかな、とか、鷹狩りや鷹の飼育は古代からあるけど、いやいや猛禽類じゃなくて小鳥について知りたい・・・。収集した情報をもとにテーマを絞っていくこともあります。

②史料の収集

テーマが絞られてくると、次は関連する史料があるのかどうか調べ、集めます。

ここでいう史料とは、例えば自分がテーマにしたいものについて、できればその時代に書かれた書物や図など(もちろん翻刻して活字にされているものでも構いません)です。

まったく史料がみつからなければ、研究としてのテーマを再考する必要も出てきます。

③史料の読解

④史料の分析

じつは、この読解と分析にこそ、自分自身の大切な気づきや、オリジナリティーが生きてくる部分です。

ある種類の小鳥がこの時代から飼育されていました、と堂々と言うためには、そのことを記した同時代の史料を示す必要があります。

もし関連史料が複数あれば、その記述から、どのような身分の人がどのように飼育していたのか、飼育状況を復元することもできます。

史料を読んでいきますと、誰かがまとめた歴史の概説書では感じることができない、その時代の生の世界が見えてくるものです。

そこでさらに疑問に思ったことを調べなおしたり、他の似た例はないかなどと証拠を固めたりしていくうちに、だんだんその姿が確かなものとして浮かび上がってきたりします。

そうなると「研究」としての「成果」が生まれていきます。

『梅園禽譜』(19世紀前半)に描かれたウグイス 報春鳥と書くこと、ハルツゲトリともいうことなどがわかります。 図は実際のウグイスを写生していることも「真写」と書かれていることからわかります。 国立国会図書館デジタルコレクション

⑤レポート・論文の執筆

③、④で気づいたこと、発見したことを、文字で書くことでレポートや論文の形にします。

こうすることで、自分が気づいた新しい成果を人に伝えることができるのです。これこそが研究です。

先に触れましたように、過去の事実を知るためには、どうしても各時代に記された史料を読む必要があります。

しかし、この史料のほとんどが漢文で書かれているのです。当然、最初からこの漢文読解力を持っている人はごくわずかでしょう。

歴史遺産コースでは、史料を読む技術を身につけるためのカリキュラムはもちろん、こうした歴史研究の一連の方法を学びます。

テキスト科目とスクーリング科目の両方で、歴史研究の技術や知識、研究方法を身につけるカリキュラムが整っています(個別の科目の内容については、他のブログをご参照してください)。

私たちと一緒に、ぜひ新しい歴史を発見してまいりましょう。

歴史遺産コース|学科・コース紹介

過去の記事はこちら

おすすめ記事

-

歴史遺産コース

2020年07月16日

【歴史遺産コース】自宅で史料読みにチャレンジ

こんにちは。教員の野村朋弘です。私は芸術教養学科に所属していますが、専門領域が歴史学なので、芸術学科の授業も多く受け持っています。 そうした中で、芸術学科のスク…

-

歴史遺産コース

2021年06月12日

【歴史遺産コース】大学の学びの基本の「き」・論文を読むことー「論文研究基礎」から「卒業研究」へむけてー

みなさん、こんにちは。歴史遺産コース教員の石神裕之です。 京都は例年よりも早い梅雨入りとなりましたが、文字通りの五月晴れの日も多く、先日は美しい梅雨の夕焼けが瓜…

-

通信教育課程 入学課

2020年03月11日

Web特別講義「Google Arts & Culture でめぐる 東京国立博物館」

こんにちは。通信教育部 入学課です。 現在、通信教育部では4/15(水)まで2020年度春入学の出願を受付中です。 「学びたい」という気持ちをお持ちの皆さまに、…