染織コース

- 染織コース 記事一覧

- 【染織コース】タペストリーとは・・?綴織の表現

2021年10月15日

【染織コース】タペストリーとは・・?綴織の表現

皆さんこんにちは。通信染織コースの久田多恵です。今回は「タぺストリー」についてです。「タぺストリー」や「タピストリー」という言葉を聞いたり使ったりされると思います。布状のものを壁面や空間に吊るす場合、そのように呼ばれます。もうすでに定着している呼び名ですが、タぺストリー本来の意味は綴織(つづれおり)です。

こちらの綴織は2021年10月2日~17日までスウェーデンで開催している展覧会に出品されている作品です。通信教育部染織コースを卒業後スウェーデンに留学し、その後ストックホルムで働きながら創作活動を続けている辻ちひろさんが中心となっています。作品は辻さんの師にあたるスサン・ヘリンケスさんの綴織です。辻さんは木枠で織った綴織を出品しています。

他にスウェーデン在住の綴織作家サラ・リシテルさん、日本からは通信染織コース卒業生の出村実英子さん、通信染織コースの木内小織先生と以前業務を担当されていた本田みのり先生、久田が出品しています。

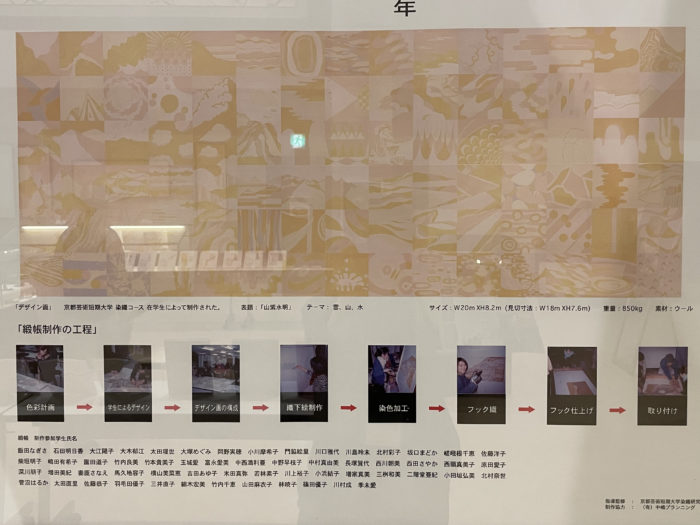

綴織というと和服の帯や舞台の緞帳、祇園祭を思い浮かべる方も多いでしょう。大学にある劇場、春秋座の緞帳は染織テキスタイルコース(通学部)の学生がデザインし、フックという方法で制作されたものです。何かの機会で春秋座に行かれたら緞帳に注目してください。フックは綴織ではなく、ベースになる布に糸をループ状に刺していく方法です。

祇園祭では古い時代のタぺストリーを見ることができます。山や鉾の前後左右には豪華な織物が掛けられます。中世ヨーロッパの貴重なタぺストリーから最近の作品まで様々です。

2013年に「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵〈貴婦人と一角獣〉展」が開催されました。西暦1500年頃に制作されたとされる6点の優美な綴織で、ご覧になった方も多いことでしょう。フランスではこれ以前に14世紀の作「アンジェの黙示録」と呼ばれる壮大な綴織があります。上下二段に分けて「ヨハネの黙示録」の場面が織り出されています。そしてアンジェ市にはもう一つの素晴らしいタぺストリーがあります。ジャン・リュルサ(1982年―1966年)が制作の指揮をとった「世界の歌」です。

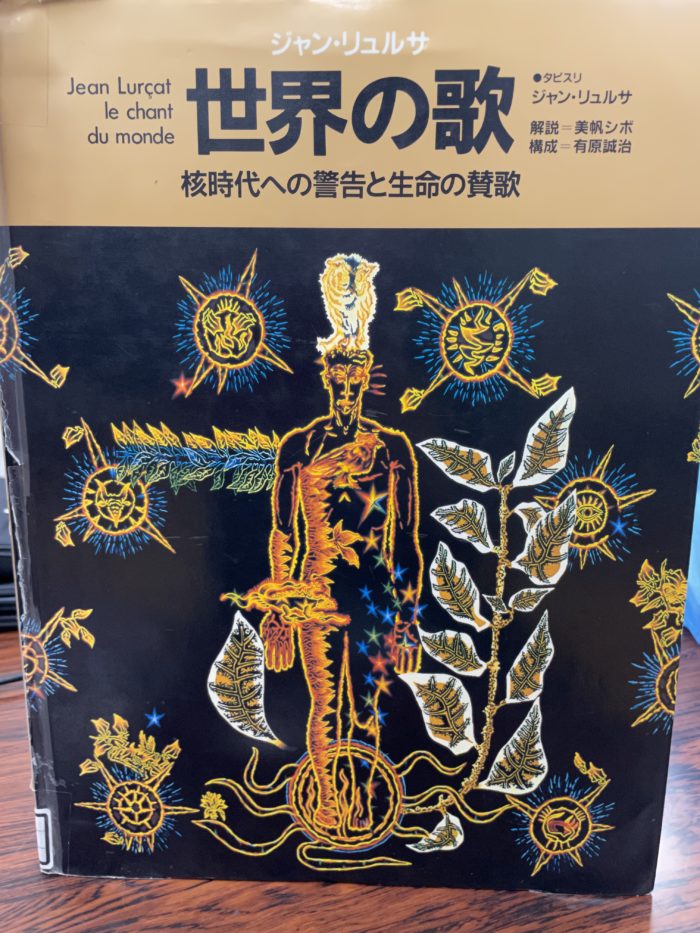

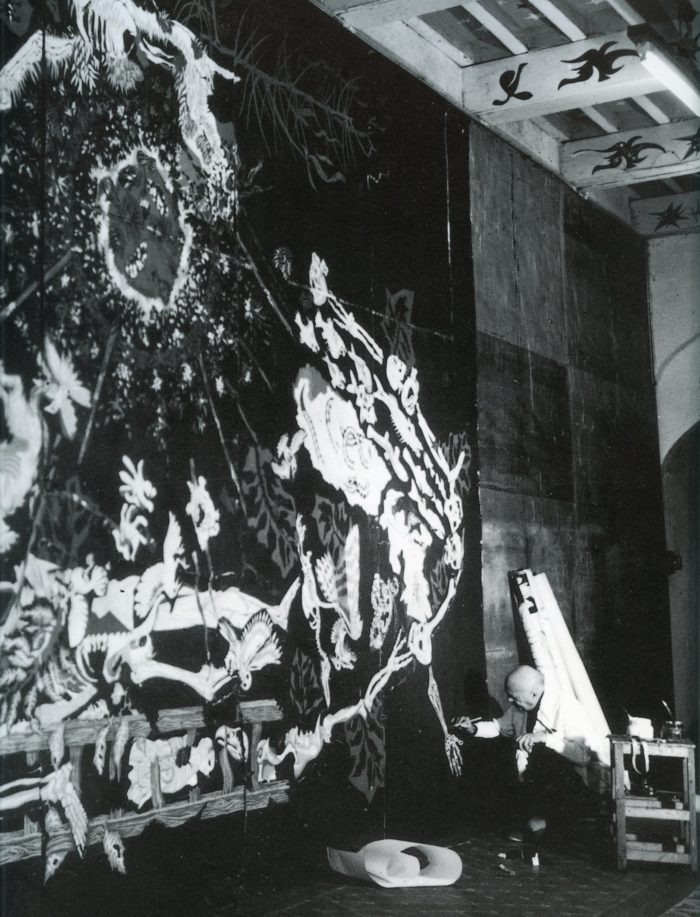

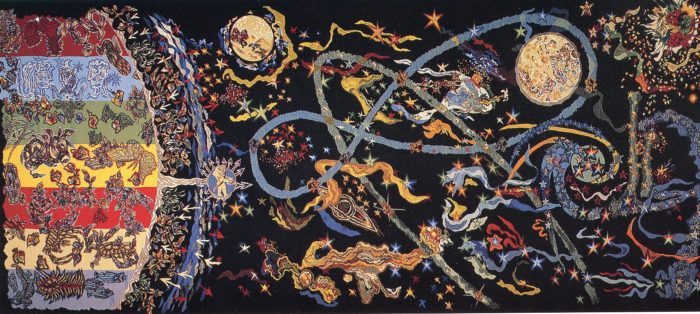

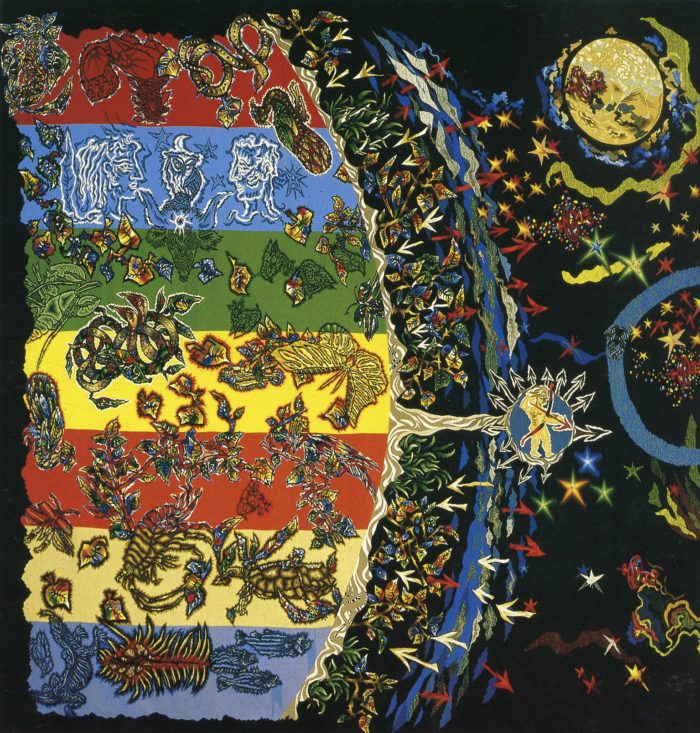

「世界の歌」は10点の綴織です。画家であったリュルサが下絵を描き、オービュッソンのいくつかの工房で織り上げられました。実物大の下絵には色は塗られておらず、天然染料で染められた糸の色番号が書き込まれていました。図書『ジャン・リュルサ 世界の歌―核時代への警告と生命の賛歌』文溪堂(1996)に詳しい解説が載っています。芸術文化情報センターに蔵書がありますので在学生の方で興味を持った方はご覧ください。

世界の歌は現代の黙示録とも言える作品群です。

「大いなる脅威」には核弾頭を落とす鷲、ノアの方舟を想起させる船が織り出されています。

「巨大な墓地」は第一次世界大戦に従軍したリュルサにとって自分が伝えたかった体験を一番正確に表現したものであると語っています。

「宇宙への進出」は人間の英知と力を示しています。

地球の断面と、そこから大気圏の外に飛び出す射手座が織り出されています。射手座が手にする矢は目標に向かっての突進力とスピードを表現しています。また射手座は「太陽に向かって歌う詩人」であると語っています。射手座の私は本当に誇らしい気持ちで一杯です。(私感ですみません)

海外の作品を多く紹介しました。日本でも多くの綴織作家が活躍しています。通信教育部の創成期を指導された小名木陽一先生。絵画から綴織に、そして立体の織物を制作されました。立体織は小名木先生が藁ぐつやばんどりなどの生活用品の構造からインスピレーションを受けて創作されました。

通信染織コースには綴織の技術と表現を学ぶ授業があります。3年次の選択スクーリング「綴織の壁掛を織る」です。受講生は自分が描いた下絵を元に綴織に取り組みます。

絵画的な表現が可能になる綴織に興味を持っていただけたでしょうか。通信教育部染織コース卒業生の中から21世紀の「世界の歌」を織り出す作家が必ず現れることと思います。

おまけ:

洋画コース藤田つぐみ先生が通信教育部ユーチューブチャンネルで発信する「+ART SESSION ―作品と人―」で久田先生のインタビューが公開されています。こちらもぜひご覧ください。

染織コース | 学科・コース紹介

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

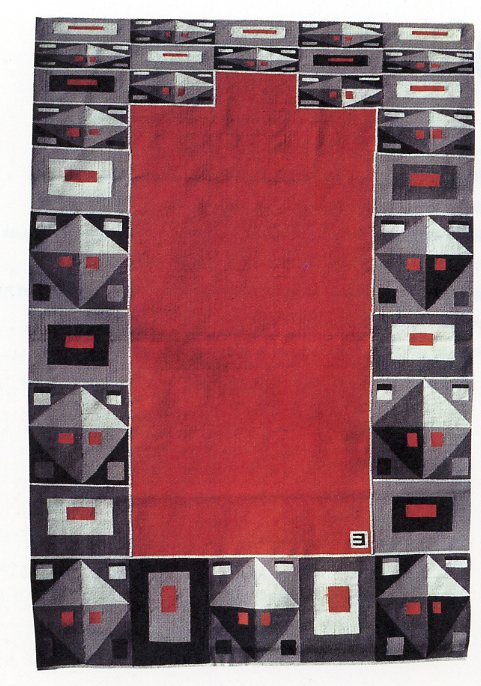

こちらの綴織は2021年10月2日~17日までスウェーデンで開催している展覧会に出品されている作品です。通信教育部染織コースを卒業後スウェーデンに留学し、その後ストックホルムで働きながら創作活動を続けている辻ちひろさんが中心となっています。作品は辻さんの師にあたるスサン・ヘリンケスさんの綴織です。辻さんは木枠で織った綴織を出品しています。

他にスウェーデン在住の綴織作家サラ・リシテルさん、日本からは通信染織コース卒業生の出村実英子さん、通信染織コースの木内小織先生と以前業務を担当されていた本田みのり先生、久田が出品しています。

綴織というと和服の帯や舞台の緞帳、祇園祭を思い浮かべる方も多いでしょう。大学にある劇場、春秋座の緞帳は染織テキスタイルコース(通学部)の学生がデザインし、フックという方法で制作されたものです。何かの機会で春秋座に行かれたら緞帳に注目してください。フックは綴織ではなく、ベースになる布に糸をループ状に刺していく方法です。

祇園祭では古い時代のタぺストリーを見ることができます。山や鉾の前後左右には豪華な織物が掛けられます。中世ヨーロッパの貴重なタぺストリーから最近の作品まで様々です。

2013年に「フランス国立クリュニー中世美術館所蔵〈貴婦人と一角獣〉展」が開催されました。西暦1500年頃に制作されたとされる6点の優美な綴織で、ご覧になった方も多いことでしょう。フランスではこれ以前に14世紀の作「アンジェの黙示録」と呼ばれる壮大な綴織があります。上下二段に分けて「ヨハネの黙示録」の場面が織り出されています。そしてアンジェ市にはもう一つの素晴らしいタぺストリーがあります。ジャン・リュルサ(1982年―1966年)が制作の指揮をとった「世界の歌」です。

「世界の歌」は10点の綴織です。画家であったリュルサが下絵を描き、オービュッソンのいくつかの工房で織り上げられました。実物大の下絵には色は塗られておらず、天然染料で染められた糸の色番号が書き込まれていました。図書『ジャン・リュルサ 世界の歌―核時代への警告と生命の賛歌』文溪堂(1996)に詳しい解説が載っています。芸術文化情報センターに蔵書がありますので在学生の方で興味を持った方はご覧ください。

世界の歌は現代の黙示録とも言える作品群です。

「大いなる脅威」には核弾頭を落とす鷲、ノアの方舟を想起させる船が織り出されています。

「巨大な墓地」は第一次世界大戦に従軍したリュルサにとって自分が伝えたかった体験を一番正確に表現したものであると語っています。

「宇宙への進出」は人間の英知と力を示しています。

地球の断面と、そこから大気圏の外に飛び出す射手座が織り出されています。射手座が手にする矢は目標に向かっての突進力とスピードを表現しています。また射手座は「太陽に向かって歌う詩人」であると語っています。射手座の私は本当に誇らしい気持ちで一杯です。(私感ですみません)

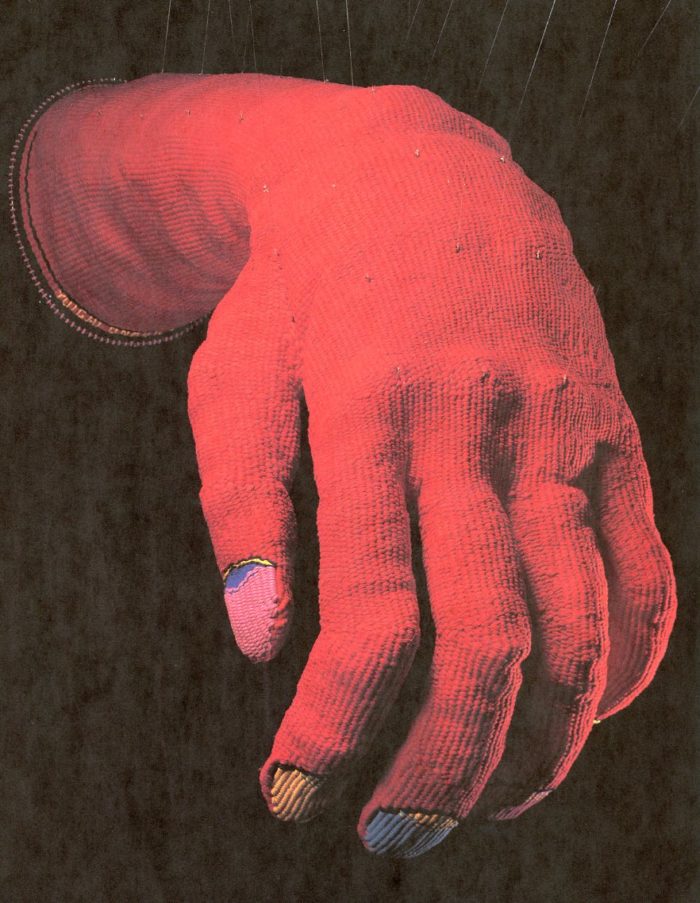

海外の作品を多く紹介しました。日本でも多くの綴織作家が活躍しています。通信教育部の創成期を指導された小名木陽一先生。絵画から綴織に、そして立体の織物を制作されました。立体織は小名木先生が藁ぐつやばんどりなどの生活用品の構造からインスピレーションを受けて創作されました。

通信染織コースには綴織の技術と表現を学ぶ授業があります。3年次の選択スクーリング「綴織の壁掛を織る」です。受講生は自分が描いた下絵を元に綴織に取り組みます。

絵画的な表現が可能になる綴織に興味を持っていただけたでしょうか。通信教育部染織コース卒業生の中から21世紀の「世界の歌」を織り出す作家が必ず現れることと思います。

おまけ:

洋画コース藤田つぐみ先生が通信教育部ユーチューブチャンネルで発信する「+ART SESSION ―作品と人―」で久田先生のインタビューが公開されています。こちらもぜひご覧ください。

染織コース | 学科・コース紹介

京都芸術大学 通信教育部 染織研究室ブログ

研究室が在学生・卒業生向けに情報発信しているブログです。こちらでも授業の様子や展覧会の情報などが豊富です。

おすすめ記事

-

染織コース

2019年06月18日

【染織コース】卒業制作スクーリング紹介

皆さんこんにちは。染織コースの久田です。6月に開講された卒業制作スクーリングのうち、織物に取り組んでいる様子をご紹介します。 4月の初回スクーリングで制作計画を…

-

染織コース

2020年12月10日

【染織コース】藍色絞りの浴衣をデザインする

みなさまお元気にされていますか? 12月に入って京都はとっても寒くなってきました。 染織コースでは寒さにも負けずに藍色絞りの浴衣をデザインするための染色スクーリ…

-

染織コース

2020年02月25日

【染織コース】卒業制作スクーリング

もう2月も半ばを過ぎましたね〜 今年はあまり寒くならない冬で、いいお天気の青空の広がる毎日ですね。 通信教育部 染織コースでは先日、卒業制作スクーリングがありま…