歴史遺産コース

- 歴史遺産コース 記事一覧

- 【歴史遺産コース】史料の肯定?校訂?

2021年12月22日

【歴史遺産コース】史料の肯定?校訂?

こんにちは。歴史遺産コース業務担当非常勤講師の上村正裕です。早いもので、もう12月、師走となりました。2021年ももう終わりか、と思い、焦っている今日この頃です。

12月初旬の土日に奈良で学会(人数制限での対面参加)があったため、その前日に大阪に立ち寄りました。大阪歴史博物館の特別展「難波をうたう」を見学するついでに、大阪城天守閣へ。

※なお、特別展は12月5日で終了。図録は800円で販売しています(オンラインショップもあり。別途送料必要)。

https://mushis.official.ec/items/52969559

さて、今日は史料についてお話ししたいと思います。といっても、私の専門は日本古代史なので、それに引きつけた話になりますが、それ以降の時代を研究テーマにしている(しようとしている)皆さんにとっても、参考になるかもしれません。

皆さんは史料というと、どのような印象をお持ちでしょうか。

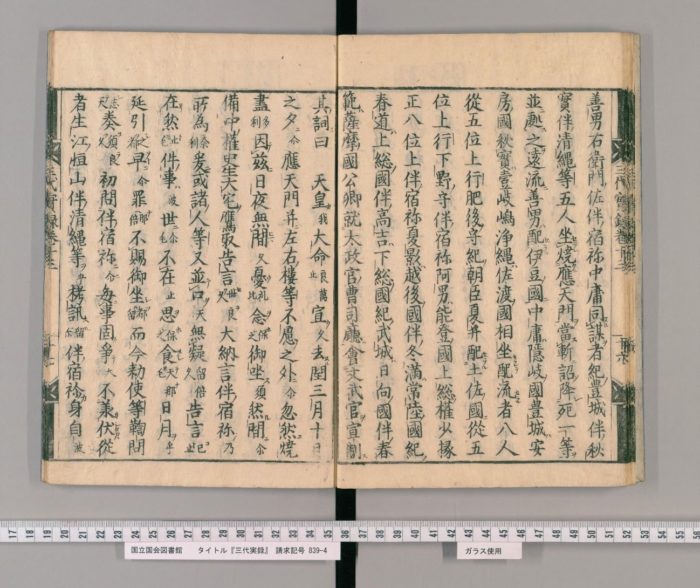

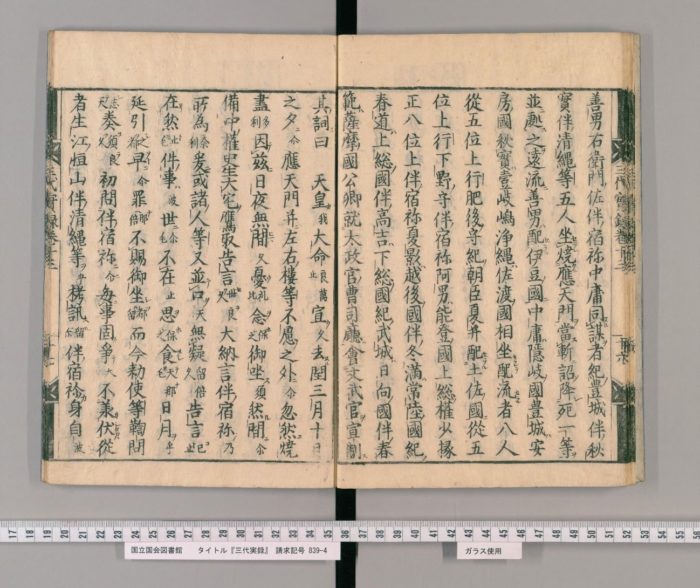

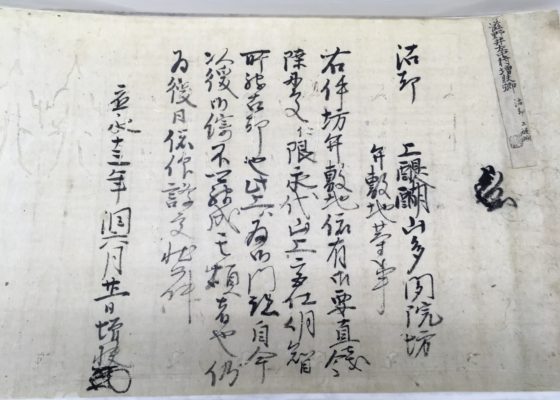

以下に掲げたのは、『日本三代実録』という平安時代の国家が編纂した史料です。

『日本三代実録』(国立国会図書館デジタルコレクション。寛文13年(延宝元、1673)版本。朝日新聞社本の底本。貞観8年(866)9月22日条)

古代国家は自らの正統性を示すために六国史とよばれる6つの史書を編纂しました。『日本書紀』が最初で、その次が『続日本紀』、以下、『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』と続き、この『日本三代実録』が最後の史書となります。

『日本三代実録』は延喜元年(901)に完成しますが、「三代」とあるように、清和天皇・陽成天皇・光孝天皇の三代の間に起こった出来事をまとめています。上に示した部分は、応天門の変で大納言伴善男が処罰される箇所(貞観8年(866)9月22日条)です。

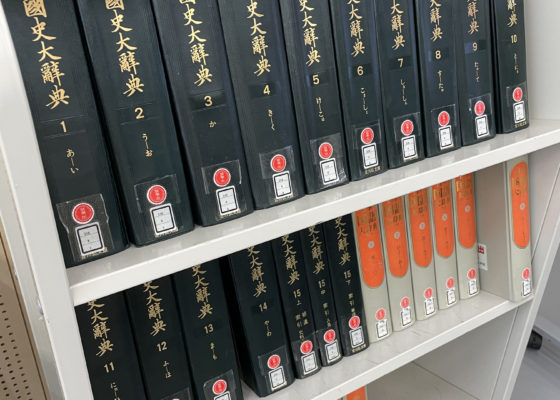

『日本三代実録』は吉川弘文館刊の新訂増補国史大系に収録されており、こちらに依拠するのが一般的です。

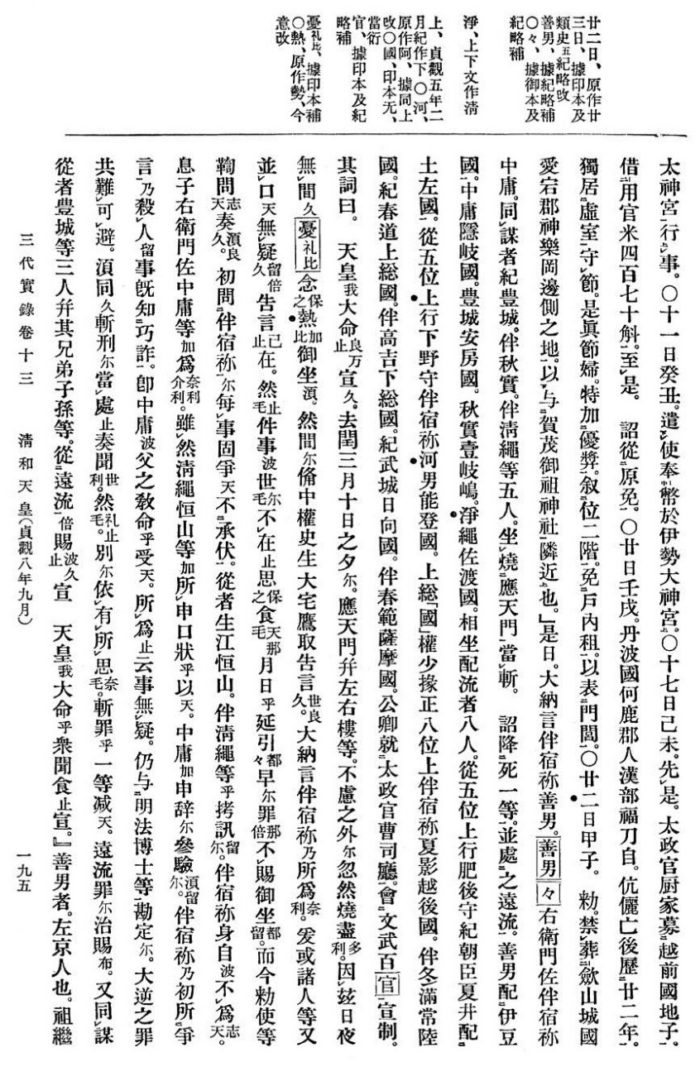

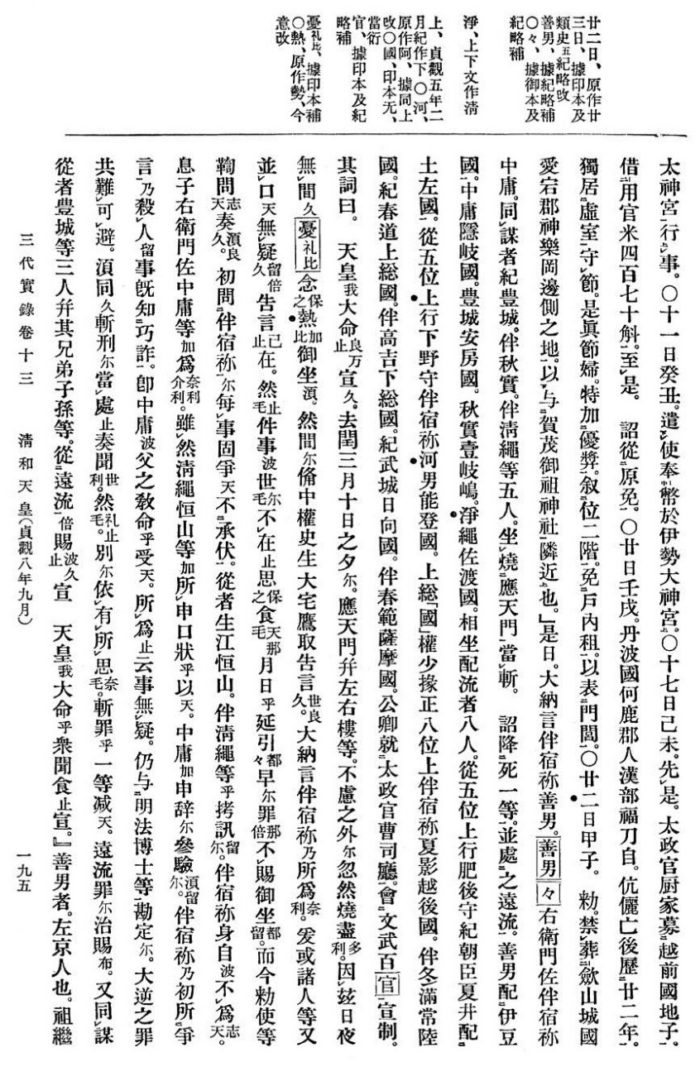

ただ、問題なのが『日本三代実録』は写本によって字が大きく異なる場合があるということです。

このことを文字の「異同」といいます。

『日本三代実録』(新訂増補国史大系・電子ブックより。宮内庁書陵部所蔵谷森本を底本とする。貞観8年9月22日条)

字が違うぐらいたいした問題ではないのでは、と思われるかもしれませんが、たかが一字、されど一字です。その些細な違いが史料解釈に大きな変更を迫ることもあります。

実は六国史のうち、『日本書紀』は日本古典文学大系、『続日本紀』は新日本古典文学大系、『日本後紀』は訳注日本史料といった詳細な注釈書があり、『続日本後紀』には現代語訳があります(文末参考文献を参照)。

そして、『日本文徳天皇実録』は注釈書・現代語訳ともに出ておらず、『日本三代実録』は読み下しのみが出ている状況です。

注釈書は諸写本の異同をつきあわせて、どの文字が適切か判断していますが、

これを「校訂」といいます。

校訂が済んでいる史料というのは、ある程度その史料の文字について一定の判断が下されているということになり、『続日本紀』は新訂増補国史大系に収録されているテキストを吟味して、新日本古典文学大系で細かく訂正を施しています。直しすぎだという意見もありますが、厳正な検討の過程を経ていることはまちがいありません。

一方、『日本三代実録』は先ほども書いたように、文字の異同が大きいという問題があります。

新訂増補国史大系『日本三代実録』(吉川弘文館、1966年)には、史料本文の上に校訂註が付されています。また、異なる写本をもとに活字化した朝日新聞社本(増補六国史本)とも字を比べることにより、どの文字が正しいのかを改めて検討することが我々に求められているわけです。

つまり、研究を深めていく前に、まず目の前の史料の記載内容について校訂することが基本であり、前提であるということになります。さぁ、皆さんは史料をそのまま「肯定」しますか、それとも疑いの目で見て「校訂」しますか?

【参考文献】

遠藤慶太『六国史』(中公新書、2016年)

坂本太郎『六国史』(吉川弘文館、1970年)

坂本太郎ほか校注『日本古典文学大系 日本書紀』上・下(岩波書店、1965年・1967年)

青木和夫ほか校注『新日本古典文学大系 続日本紀』1~5(岩波書店、1989年~1998年)

黒板伸夫・森田悌編『訳注日本史料 日本後紀』(集英社、2003年)

森田悌『続日本後紀 上・下 全現代語訳』(講談社学術文庫、2010年)

佐伯有義編『増補六国史 三代実録』上・下(朝日新聞社、1940年・1941年)

武田祐吉・佐藤謙三『読み下し日本三代実録』上・下(戎光祥出版、2009年)

歴史遺産コース|学科・コース紹介

12月初旬の土日に奈良で学会(人数制限での対面参加)があったため、その前日に大阪に立ち寄りました。大阪歴史博物館の特別展「難波をうたう」を見学するついでに、大阪城天守閣へ。

※なお、特別展は12月5日で終了。図録は800円で販売しています(オンラインショップもあり。別途送料必要)。

https://mushis.official.ec/items/52969559

さて、今日は史料についてお話ししたいと思います。といっても、私の専門は日本古代史なので、それに引きつけた話になりますが、それ以降の時代を研究テーマにしている(しようとしている)皆さんにとっても、参考になるかもしれません。

皆さんは史料というと、どのような印象をお持ちでしょうか。

以下に掲げたのは、『日本三代実録』という平安時代の国家が編纂した史料です。

『日本三代実録』(国立国会図書館デジタルコレクション。寛文13年(延宝元、1673)版本。朝日新聞社本の底本。貞観8年(866)9月22日条)

古代国家は自らの正統性を示すために六国史とよばれる6つの史書を編纂しました。『日本書紀』が最初で、その次が『続日本紀』、以下、『日本後紀』『続日本後紀』『日本文徳天皇実録』と続き、この『日本三代実録』が最後の史書となります。

『日本三代実録』は延喜元年(901)に完成しますが、「三代」とあるように、清和天皇・陽成天皇・光孝天皇の三代の間に起こった出来事をまとめています。上に示した部分は、応天門の変で大納言伴善男が処罰される箇所(貞観8年(866)9月22日条)です。

『日本三代実録』は吉川弘文館刊の新訂増補国史大系に収録されており、こちらに依拠するのが一般的です。

ただ、問題なのが『日本三代実録』は写本によって字が大きく異なる場合があるということです。

このことを文字の「異同」といいます。

『日本三代実録』(新訂増補国史大系・電子ブックより。宮内庁書陵部所蔵谷森本を底本とする。貞観8年9月22日条)

字が違うぐらいたいした問題ではないのでは、と思われるかもしれませんが、たかが一字、されど一字です。その些細な違いが史料解釈に大きな変更を迫ることもあります。

実は六国史のうち、『日本書紀』は日本古典文学大系、『続日本紀』は新日本古典文学大系、『日本後紀』は訳注日本史料といった詳細な注釈書があり、『続日本後紀』には現代語訳があります(文末参考文献を参照)。

そして、『日本文徳天皇実録』は注釈書・現代語訳ともに出ておらず、『日本三代実録』は読み下しのみが出ている状況です。

注釈書は諸写本の異同をつきあわせて、どの文字が適切か判断していますが、

これを「校訂」といいます。

校訂が済んでいる史料というのは、ある程度その史料の文字について一定の判断が下されているということになり、『続日本紀』は新訂増補国史大系に収録されているテキストを吟味して、新日本古典文学大系で細かく訂正を施しています。直しすぎだという意見もありますが、厳正な検討の過程を経ていることはまちがいありません。

一方、『日本三代実録』は先ほども書いたように、文字の異同が大きいという問題があります。

新訂増補国史大系『日本三代実録』(吉川弘文館、1966年)には、史料本文の上に校訂註が付されています。また、異なる写本をもとに活字化した朝日新聞社本(増補六国史本)とも字を比べることにより、どの文字が正しいのかを改めて検討することが我々に求められているわけです。

つまり、研究を深めていく前に、まず目の前の史料の記載内容について校訂することが基本であり、前提であるということになります。さぁ、皆さんは史料をそのまま「肯定」しますか、それとも疑いの目で見て「校訂」しますか?

【参考文献】

遠藤慶太『六国史』(中公新書、2016年)

坂本太郎『六国史』(吉川弘文館、1970年)

坂本太郎ほか校注『日本古典文学大系 日本書紀』上・下(岩波書店、1965年・1967年)

青木和夫ほか校注『新日本古典文学大系 続日本紀』1~5(岩波書店、1989年~1998年)

黒板伸夫・森田悌編『訳注日本史料 日本後紀』(集英社、2003年)

森田悌『続日本後紀 上・下 全現代語訳』(講談社学術文庫、2010年)

佐伯有義編『増補六国史 三代実録』上・下(朝日新聞社、1940年・1941年)

武田祐吉・佐藤謙三『読み下し日本三代実録』上・下(戎光祥出版、2009年)

歴史遺産コース|学科・コース紹介

おすすめ記事

-

通信教育課程 入学課

2020年02月20日

3人の卒業生に聞く「芸術を学ぶことで変わる、私たちの暮らし」

こんにちは。通信教育部 入学課です。 本学の入学説明会では例年卒業生をお招きし、芸大での学びの本音を語っていただく「ゲストトーク」も行っています。本学で学ぶこと…

-

歴史遺産コース

2018年07月07日

【歴史遺産コース】放課後に史料講読ガイダンス

こんにちは。教員の野村です。 歴史遺産コースでは、名の通り「歴史」を学ぶコースです。 歴史とは何から成り立っているでしょうか? 人?風土? さまざまな要因もある…

-

歴史遺産コース

2021年06月12日

【歴史遺産コース】大学の学びの基本の「き」・論文を読むことー「論文研究基礎」から「卒業研究」へむけてー

みなさん、こんにちは。歴史遺産コース教員の石神裕之です。 京都は例年よりも早い梅雨入りとなりましたが、文字通りの五月晴れの日も多く、先日は美しい梅雨の夕焼けが瓜…